In the geographical area of Syria, as in other parts of the Muslim world, Sufism found itself during the twentieth century under increasing attack. Though accustomed to strictures against their theosophical meditations and popular-ecstatic practices, with the advent of modernity Sufis had to contend with challenges of an altogether different magnitude. These derived not only from the direct impact of the West with its rationalist mode of thinking, but, even more so, from the growing intervention of a secularized State and the concomitant antagonism of a rising Islamic fundamentalism. Under such circumstances, many Sufi brotherhoods declined; yet others were able to develop a variety of strategies from within their divergent traditions to survive, adapt, and at times even thrive. Since the 1980s, with the turn of Muslim governments against the radical upsurge, and the general rise of interest in “Oriental” mysticism in the West, there has been a marked revival in Sufi activities. [1]

This paper focuses on the current manifestations of Sufism and Sufi brotherhoods in the states of Syria and Israel, with occasional references to Lebanon and Jordan. Although subjected to increasingly differentiated socioeconomic and political processes since the later part of the Ottoman period, Sufis in three of the four countries share in a basic situation of living under non-Sunni governments. In Syria, the sectarian-based authoritarian Ba‘th regime, in power since 1963, has been generally hostile toward independent Sufi activity, the more so during the Islamic uprising that culminated in Hamah in 1982. The same regime imposed itself on the Christian-Maronite-dominated political system in Lebanon following the outbreak of civil war in 1976. In the Jewish State of Israel such activity had been almost eliminated by the disruption of the War in 1948, but partly revived after the renewal of contacts with the Palestinians of the West Bank and Gaza in the wake of the 1967 War. Rather than an exhaustive survey, my aim in this paper is to analyze the various ways by which different Sufi brotherhoods in Syria and Israel have responded to the challenges of modernity in general, and to the peculiar political circumstances in which they live in particular.

Among the Syrian brotherhoods that experienced a marked decline or that disappeared during the twentieth century, De Jong includes the major turuq of the Qadiriyya, Khalwatiyya and Mawlawiyya in his mid-1980s survey. [2] The weakening of the Qadiriyya had already become conspicuous by the turn of that century. Essentially an urban brotherhood in Syria, its major branches were led by the notable Kaylani family of Damascus and Hamah, who claimed descent from the founder ‘Abd al-Qadir al-Jilani. In the late Ottoman period leading members of the family became administrators, later turning into influential politicians and entrepreneurs.[3] The last actual shaykh in the family was Muhammad Fariz al-Kaylani, a follower of Ibn ‘Arabi who died in Damascus in 1971 without designating an heir.[4] In Hamah, the Qadiriyya continued to be observed as a family tradition until its open support of the Islamic uprising in 1982 brought upon it the brunt of the regime. Many members of the family were killed by the security forces, while their illustrious lodge (zawiya), and indeed the entire quarter in which they resided, were razed to the ground.[5] In the rural areas local leading Qadiri families, such as the Zu‘bis of the Hawran, have continued to enjoy influence among the peasants even after relinquishing their Sufi identity.[6]

A closer look at this process of decline is provided by Paolo Pinto in a recent anthropological study conducted in Aleppo. One of the focuses of this study is the Hilaliyya brotherhood, which since the eighteenth century has combined the local Qadiri tradition with the then reformist Khalwati import. At present the dhikr is still performed in two lodges in the city, but the brotherhood’s characteristic practice of seclusion (khalwa) is no longer in use because, as its leaders maintain, in modern times people have neither the leisure nor the possibility to set aside their work.[7] Shaykh al-Hilali, a physician, follows his ancestors’ tradition in stressing the primacy of the shari‘a and in combining the religious and secular sciences. Subscribing to the decision of his grandfather to discontinue the path rather than compromise its ideals, he avoids guiding disciples and is content with conducting the dhikr and with providing spiritual advice for the community. In the weekly session (hadra), Pinto reports, around one hundred adherents are assembled, most of them belonging to the old commercial families of Aleppo. Some of the participants are organized into an informal study group in which they discuss their spiritual experiences and read Sufi texts. Among these texts is the Sufi compendium of the local Shadhili-‘Alawi reformist shaykh ‘Abd al-Qadir ‘Isa, which has appeared in several editions since it was first published in 1961.[8]

The other major brotherhood that De Jong considers as having lost its ground in Syria, the Mawlawiyya, may have done so in its traditional form. In Aleppo, to where the Great Master moved following the ban on Sufi activity in Turkey in 1925, the tariqa died out in the late 1950s. Yet, as elsewhere in the Muslim world, as well as in the West, groups of Mawlawis have exploited the unique ritual resources of their brotherhood – the whirling dance, musical improvisations, and special clothing – to turn the dhikr into a highly impressive, though often touristic, performance. In Damascus, the leader of the new-style whirling dervishes is Shaykh Hamza Shakkur, the choirmaster of singers (munshidin) in the Umayyad mosque and a vocalist who is much in demand for official religious ceremonies. Shakkur also cooperates with the al-Kindi Ensemble from Aleppo, which was founded in 1983 by Julien Jalaleddin Weiss, a converted Frenchman of Swiss extraction who had studied Arab music and specialized on the qanun. The group holds regular concert tours both in the Arab world and in Europe and America.[9]

As against the general decline of these basically urban-elitist brotherhoods, their rural-popular counterparts have proved more capable of holding to their traditions. Such is the case with the Sa‘diyya, although the spectacular dawsa (the shaykh riding a horse over the backs of his murids) has been long prohibited by the state. Numerous local shaykhs are affiliated with this brotherhood in both the major Syrian cities and in the countryside. Its two centers are the Golan village of Jaba’, the site of the founder’s tomb, and Damascus, where his descendants vie for control over its rich awqaf. The Sa‘diyya in the capital is considerably weakened, but still it is the only brotherhood to take part in the annual procession of laylat al-qadar, in which the first revelation to the Prophet is commemorated by exhibiting one of his hairs in the presence of religious dignitaries and State representatives. In Jaba’ and the neighboring villages, by contrast, hadarat are still regularly conducted with all their traditional vigor, including beating drums, piercing the body with swords and eating burning coal and glass.[10]

Even more popular is the Rifa‘iyya brotherhood, of which the Sa‘diyya is sometimes considered a branch. Rifa‘i zawiyas can be found in most towns of Syria, although, as in the case of the Qadiriyya, the leading families have been incorporated into the local elites; in Damascus rich merchants who are attached to the tariqa are engaged in editing and publishing its basic manuscripts. In Aleppo, however, some of its zawiyas were closed under Shishakli’s military regime in the early 1950s, while in Hamah shaykh Mahmud al-Shaqfa, who was associated with the Muslim Brothers, was killed by Asad’s security forces and his lodge closed in 1979.[11] The mainstay of the Rifa‘iyya has always been in the countryside. The fortunes of the tariqa were enormously enhanced in Syria in the days of the infamous Abu al-Huda al-Sayyadi, who under the patronage of Sultan ‘Abdülhamid II (1876-1909) attracted to the brotherhood a great number of people from the towns, the villages, and the tribes.[12] Considerably reduced during the interwar period, it still persists in many villagers. Thus for instance in Nahjat Brak in the Ghuta the dhikr is held, though only once a year, and is attended by peasants from the adjacent regions.[13] Pinto describes the working of another Rifa‘i lodge in the predominantly Kurdish village of ‘Afrin, north of Aleppo. The head of this zawiya, Shaykh Mahmud, is a descendant of a local family of the brotherhood and has eighteen disciples in various stages of the path. The dhikr of the group includes healing and expulsion of jinns, as well as, like the Sa‘diyya, transpiercing the abdomen with an iron skewer (shish), walking over burning coals and glass eating.[14]

Popular mystical traditions are maintained in contemporary Syria, to some extent or another, also in their non-tariqa forms, particularly around the numerous tombs of prophets and saints which are dispersed throughout the country. The richest locus of sacred sites is naturally Damascus, and it may serve as an illustration of some of the still existing practices. Thus the caves on Mount Qasyun, overlooking the city from the north, are believed to contain the remains of literally hundreds of prophets. Barren women visit Maqam Ibrahim, while wayfarers address themselves to the alleged tomb of al-Khidr, their legendary patron. To this day sixty shaykhs will climb up the mountain in times of drought to perform the traditional prayer for rain. Another important sacred focus is the central Umayyad mosque where, it is claimed, the Prophet Yahya and Imam Husayn’s severed head are interred. At the first, women solicit help in solving problems of motherhood and marriage, and many of them tie a rope to the lattice-work as a symbol of their commitment to fulfill their vow. The second tomb is the starting point of the afore-mentioned solemn procession of laylat al-qadar.[15]

Among the saints (awliya’) buried in Damascus, the most illustrious is Muhyi al-Din ibn ‘Arabi, in whose shrine in the north of the city an impressive hadra is conducted on Friday evenings. Al-Shaykh al-Akbar is visited both by common believers asking for worldly benefits and by mystics who attach themselves to his tomb for spiritual illumination. For the local population, though, even more important is the shrine of Shaykh Arslan, the twelfth-century patron saint and protector of the city. A recent saint is Shaykh Ahmad al-Harun (d. 1962), whose picture adorns many shops and whose miraculous deeds (karamat) are still widely circulated. A stonecutter in Mount Qasyun Harun, who had fiercely fought the French, immersed himself at an advanced age not only in the intricacies of Ibn ‘Arabi’s theosophy but also in the natural sciences, gaining the respect of both ulema and laymen.[16] The “Tales of the Saints” genre is indeed still popular in Syria, as is testified to, for example, by the posthumous publication of a collection of such stories compiled by Muhammad Abu al-Yusr ‘Abidin, the Grand Mufti of the country between 1954 and 1962.[17]

Beyond the unchecked decline of an “elitist”-urban Qadiriyya or the retrograde traditionalism of a “popular”-rural Rifa‘iyya, the Shadhiliyya and Naqshbandiyya Sufi brotherhoods of Syria have tapped into their reformist traditions in an effort to adapt themselves to the modern situation. Such adaptability allows their leaders not only to transcend the urban-rural divide, but – more importantly - to adopt elements from Western culture as well as from Islamic fundamentalist discourse. Moreover, in some cases the Sufi brotherhood appears to have transformed itself into new forms of religious organization in the face of these challenges, notably the educational society and the political movement.

Three Shadhili sub-brotherhoods have had a lasting impact on the Syrian lands in the modern period, all three crossing current political boundaries. The oldest among these branches, and the less effective today, is the Yashrutiyya, which has always stressed its a-political character. Founded in Acre by the Tunisian Shadhili-Madani Shaykh ‘Ali Nur al-Din Yashruti (ca. 1815-1899) in the mid-nineteenth century, the brotherhood spread swiftly throughout the region, from Aleppo in the north to Gaza in the south, attracting both orthodox educated urban elites and disaffected villagers from the countryside with antinomian tendencies.[18] The leadership of the Yashrutiyya has remained within the founder’s family, while its center moved first to Beirut, in the wake of the War of 1948 and then, in 1980, in the midst of the Lebanese civil war, to Amman. In Damascus a regular hadra is still held in the zawiya of Abu al-Shamat, ‘Ali Nur al-Din’s principal deputy (khalifa) in the city, though the once glorious construction is now in a deplorable state. Concentrations of Yashrutis are also found in small towns in the Hawran, in Sirmin near Aleppo, and in the Ghuta villages of Harasta and Daraya. Still a predominantly Palestinian brotherhood, its members are most numerous in the refugee camp of south Damascus, and even more so in the camps near Beirut and Sidon.[19] Another Shadhili sub-brotherhood introduced in Syria in the Second half of the nineteenth century was that of Yashruti’s Madani colleague Muhammad al-Fasi. Brought to Damascus by the celebrated amir ‘Abd al-Qadir al-Jaza’iri, it seems to have remained confined to his elitist circle and died out before the end of the French Mandate.[20]

The second major modern Shadhili branch to strike roots in Syria was the Dandarawiyya, which had been founded toward the end of the nineteenth century by the Egyptian Muhammad al-Dandarawi (1839-1910), a spiritual grandson of the reformist Sufi scholar Ahmad ibn Idris. Spreading to both Damascus and the surrounding Ghuta in the 1890s, the tariqa still has a small presence in these areas, particularly in the village of Jisrin. Its center of activity in the Syrian lands, however, moved to Beirut, where it underwent a major transformation.[21] A glimpse at the working of this brotherhood is provided by Mark Sedgwick in a study of the worldwide spread and “normalization” of Ibn Idris’ legacy. Its current head is the founder’s grandson, Fadl al-Dandarawi (b. 1934), a Cairo-based wealthy businessman who in the early 1970s launched a new project to remold the tariqa. He was assisted by Su‘ad al-Hakim, a Lebanese professor of Arab and Islamic philosophy and author of a celebrated study on Ibn ‘Arabi’s terminology.[22] On one level, Sedgwick argues, the new “Dandarawi thought” represents an attempt to return to the original reformist Ahmadi path; on another it is designed as an inclusive way which combines Sufism and Salafism and is appropriate for the modern world. This is embodied in the “Dandarawi family”, and the history of the Dandarawiyya is reconstructed as having been a social organization in this “family” mold from the outset, rather than a Sufi tariqa. Fadl insists on being addressed as amir and regards the hadra as an “art” or “folklore”. Hakim, a woman, conducts in Beirut, in accordance with this philosophy, a sober hadra for both men and women, as well as an educated discussion group.[23]

No research is as yet available on the Syrian ‘Alawiyya, the third modern Shadhili branch to operate in the country, although the brotherhood as a whole is well known in the West, having been the inspiration for a remarkable group of mystically-minded intellectuals in Europe and North America.[24] Founded by the Darqawi shaykh Ahmad ibn ‘Aliwa of Mustaghanim, Western Algeria, in the early nineteenth century, the ‘Alawiyya was introduced by him in Damascus in the course of a pilgrimage he undertook shortly before his death in 1934. Combining, not unlike the Idrisi tradition, the theosophy of Ibn ‘Arabi with a call to strictly follow the Qur‘an and the Sunna, the brotherhood under the leadership of Muhammad al-Hashimi soon spread to other parts of the country, from Aleppo in the north to Amman in the south, and was very active both in the field of religious education and in the struggle against the French.[25] Similar to the case of the urban Rifa‘iyya, the leaders of the Damascene ‘Alawiyya have been lately engaged in publishing the writings of their masters, but more significant were the shaykhs from the north, who maintained its original militant zeal in supporting the violent struggle against the Ba‘th. Among them were disciples of the above-mentioned Aleppine ‘Abd al-Qadir ‘Isa, who was consequently forced to spend the last years of his life in exile in Jordan, as well as those of ‘Abd al-Ghaffar al-Durubi of Homs, many of whom were killed along with the Muslim Brothers in the notorious massacre in the Tadmur (Palmyra) military prison in June 1980.[26]

The Naqshbandiyya, unquestionably the most active brotherhood in contemporary Syria, has been long characterized by a tradition combining a strong orthodoxy with a sociopolitical orientation. Both traits were reinforced in the early nineteenth century by Shaykh Khalid, the founder of the Khalidi sub-brotherhood whose mausoleum lies in Damascus. Two of his spiritual descendants were responsible for turning the Khalidiyya into the most widespread Sufi organization in Syria in the twentieth century. These were ‘Isa al-Kurdi (1831-1912), an immigrant scholar who ordained a great number of disciples in Damascus and the Ghuta, and Abu al-Nasr Khalaf (1875-1949), who propagated the path in the villages around his hometown Homs, as well as in Aleppo and Hamah.[27] A third center of the Naqshbandiyya-Khalidiyya can be found in the Kurdish areas of the northeast - the Jazira and Dayr al-Zor.[28] These essentially independent local branches adopted different and, in some respects, even opposing attitudes toward the questions of religious renewal, the Salafi challenge and, above all, relations with the Ba‘th regime. Mention should also be made of Nazim al-Qubrusi, founder of the Haqqaniyya branch, who had initially established himself at his master’s shrine in Damascus, but whose brotherhood has now become a truly international organization counting members in many countries around the globe, from Lebanon and Turkey to England and the United States.[29]

The leading Naqshbandi branch in Syria today is that of Ahmad Kuftaro (b. 1915), son of one of ‘Isa al-Kurdi’s principal deputies in Damascus.[30] This is the only Sufi organization in the country to be allowed freedom of action by the regime, with whom it is closely associated. Despite claims for early beginnings, the Kuftariyya seems to have emerged following the Ba‘th takeover in 1963, and the election of Kuftaro a year later to the highest religious position in Syria, that of the Grand Mufti.[31] In 1971, after the rise to power of Hafiz al-Asad who sought to appease the Sunni population, Kuftaro’s mosque in north Damascus was made the basis of the Abu al-Nur Islamic Foundation. The first recognized college within this trust, The College for Islamic Propagation, was inaugurated in 1982, at the height of the Islamic uprising. The Kuftariyya appeals to social strata generally higher than other Sufi brotherhoods in Syria, especially small merchants and junior functionaries. It has a female wing under Kuftaro’s younger daughter, Wafa’, who propagate his message among women in weekly lectures in the Abu al-Nur Foundation, where she also conducts the dhikr, and in various mosques in Damascus.[32] Kuftaro regards himself in addition as the spiritual father of the more independent female Sufi organization of the Qubaysiyya, which directs its attention to women from higher social classes. Members of this organization run highly appreciated private schools in Syria, and it has lately spread to other countries of the Middle East.

Faithful to the reformist tradition of the Naqshbandiyya, Ahmad Kuftaro seeks to adapt its path to the modern situation by propagating a learned and discreet form of Sufism which is based on the Qur’an and the shari‘a. Particularly under the inspiration of the Indian scholar Abu al-Hasan al-Nadwi, he also stresses engagement in social affairs and rejects monastic mysticism (rahbaniyya) as a major cause of the social and cultural weakening of Islam.[33] The focus of Kuftaro’s reformist activity lies in the sphere of education. On the basis of the Abu al-Nur Foundation, where he himself continues to deliver a weekly lesson in front of thousands of people, Kuftaro has founded numerous religious institutions, from private schools for boys and girls to an Islamic center of higher education which since 1992 has provided Ph.D. degrees in Islamic Law. To enhance the prestige of the foundation, he formed connections with various universities in the Muslim world – in Libya, Pakistan and Sudan – as well as in North America, where an Abu al-Nur Institute was opened in 1993 in Baltimore, Maryland. In view of the great importance that Kuftaro attaches to modern technology, the foundation also supports students of high-status professions, while inculcating in them its religious values. Some of his close relatives are themselves engineers trained in the West, and they helped him develop the Abu al-Nur Foundation beyond its strictly religious functions into an effective economic, social and political organization.

Yet in face of the fierce Salafi critique of Sufism, Ahmad Kuftaro has proved ready to go beyond the traditional reformism of the Naqshbandiyya and eventually adopt much of the discourse and argumentation of his rivals. In this endeavor, he downplays his relation to the great Naqshbandi masters of the past, including Shaykh Khalid,[34] while stressing his good relations with most moderate Islamists.[35] Moreover, once again in the footsteps of Nadwi,[36] Kuftaro suggests to do away with the Sufi terminology in favor of a strictly Qur’anic vocabulary. In this scheme of “spiritual education” (tarbiya ruhiyya) the terms tasawwuf and tariqa themselves are to be substituted by the less controversial ihsan and tazkiyat al-nafs.[37] Kufatro explicitly follows the Salafis in denouncing legal school partisanship and the practice of imitation (taqlid) in favor of individual reasoning (ijtihad). He likewise stresses the need to interpret Islam in relation to the present, and of being guided by reason, often declaring that religion is nothing but “mature reason”. On the other hand, Kuftaro and his associates are keen to demonstrate to the Salafis that the Sufis’ inner search of God has not diverted them from active participation in jihad.[38] Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti, a highly popular doctor of Islamic Law from the University of Damascus who is also affiliated to the Naqshbandiyya,[39] fully supports Kuftaro’s approach. In a book dedicated to the refutation of extreme Salafi positions, Buti approves of the shaykh’s terminology while showing, by way of ijtihad, that the dhikr and other Sufi practices are fully compatible with the Qur’an and the Sunna.[40]

Another aspect in which Ahmad Kuftaro departs from the traditional way of the Naqshbandiyya, in this case even beyond the reformism of the Salafis, concerns his propagation of the religion. As already mentioned, the Abu al-Nur Foundation has an active da‘wa department, which uses modern devices - from videotapes and audio cassettes to the Internet - to spread the shaykh’s message among both Muslim and non-Muslim audiences. For the latter, a collection of lectures translated into English was published in 1993 under the title “The Way of Truth”, and was expanded in a second edition in 1997. Kuftaro himself has exploited his extensive travels in an official capacity to present Islam and Sufism, his earliest visit being as early as 1966 to the United States.[41] His da‘wa is nevertheless characterized by an intentional ambiguity. On the one hand, Kuftaro adheres to the orthodox position, held by Naqshbandis and Salafis alike, that Islam is the final and most perfect religion; on the other hand, however, he points out that the three monotheistic religions stem from a common source, and further maintains that all denominations are different traditions of the one universal religion. In harmony with the latter position, also indicated in the title of his official website – Abrahamic religions - Kuftaro has been long engaged in interfaith dialogue, taking part in various conferences around the world and hosting delegations of clergymen, particularly Christian, in the Abu al-Nur mosque. In recent years his interests have expanded to include other issues of international concern, notably those of human rights and the environment.[42]

Students of the Syrian religious scene assess differently the special relations between Ahmad Kuftaro and the Asad regime. Thus the more affirmative Geoffroy counts the shaykh among those resilient men of religion, mostly from Damascus, who have sought to assuage the hostility of the Ba‘th and avoid complete rupture. The accusations against his compromising stands are, according to this interpretation, nothing but the age-old claim about the corruption of ulema in the service of rulers.[43] Stenberg, on his part, stresses the fact that although Kuftaro may be allied with – or even controlled by – the Syrian regime, he also can influence the political leadership through his position as the highest religious authority at the head of a large religious movement.[44] He however concurs with Böttcher’s view of Kuftaro as a tool in the Islamic policy of the regime,[45] and with De Jong’s assertion that the cultivation of the Kuftariyya seems to have been designed to weaken the position of the politically unreliable Naqshbandi shaykhs of the north and northeast.[46] In my view, its cultivation was more specifically aimed at offsetting the influence of Sa‘id Hawwa, the foremost ideologue of the Islamic opposition in Syria, who was deeply attached to Sufism in general, and to the northern branch of the Naqshbandiyya in particular.[47]

The affinity between the ideas and discourse of the Naqshbandi brotherhood of Syria and its Salafis-Islamists, which has been noted even in the case of the state-backed Kuftaro, was much more pronounced in the north, where disciples of Abu al-Nasr Khalaf were instrumental in founding local branches of the Muslim Brothers in the 1930s and 1940s. Outstanding among these Naqshbandi-oriented Brothers were Muhammad al-Hamid (1910-1969) in Hamah and ‘Abd al-Fattah Abu-Ghudda (1917-1997) in Aleppo.[48] Under the rule of the Ba‘th, Abu-Ghudda emerged as the leader of the Islamists’ northern faction, while Sa‘id Hawwa (1935-1989) perpetuated Hamid’s work on the national level. Sufism permeates Hawwa’s entire oeuvre, one of the expressed aims of which was to familiarize the Islamic movement with the reformist Sufi tradition and thus provide it with a spiritual “depth”. In a series of books he dedicated to the subject, notably Tarbiyatuna al-ruhiyya and al-Mustakhlas fi tazkiyat al-anfus, Hawwa in all probability preceded Kuftaro in deemphasizing the Sufi vocabulary.[49] Indignant, though, at the Damascene shaykh’s complicity with the un-Islamic Ba‘th, he went beyond the latter’s rejection of rahbaniyya to elaborate upon Nadwi’s complementary concept of rabbaniyya, making it the basis for a sociopolitical alternative. Through this concept, Hawwa conceived of a grass-roots organization, a popular supra-brotherhood as it were, that would unite all the Islamic forces in the country and lead them in the struggle for religious revival in general, and against the secular tendencies of the Ba‘th in particular.[50] The Hamah uprising of 1982, and its brutal suppression by Asad’s regime, left Kufatro’s accommodating collaboration the only alternative open before the Syrian Naqshbandiyya.

Sufi manifestations in contemporary Israel differ considerably from those in Syria in both their scope and the identity of the brotherhoods involved. The differences go back to Ottoman Palestine, in which the Sufi brotherhoods were less organized and of a more limited social significance. The Naqshbandiyya has never struck roots here, its presence being generally restricted to a zawiya run by Uzbeks in Jerusalem, while the Mawlawiyya and Rifa‘iyya had practically disappeared, the first already by the beginning of the twentieth century, the other in 1948.[51] Three brotherhoods - The Qadiriyya, Yashrutiyya and Khalwatiyya-Rahmaniyya were able to adapt themselves to the Israeli realities, in ascending order of success. Various local groups of the Qadiriyya were active in Palestine during Ottoman times, in both towns and villages. These groups disintegrated in 1948, but in recent years new ones appeared, in the same fragmented manner, under leaders who received the path from different shaykhs in the West Bank and Gaza. They include Sa‘id Abu-Laban, a descendant from the leading Qadiri family of Ottoman Ramla which was responsible for the ziyara at Nabi Salih’s tomb; ‘Abd al-Salam Manasara, an ex-Communist from Nazareth who adheres to a more sober type of Sufism; and the charismatic though controversial Abu Filastin from Sahnin in the Lower Galilee. In some cases, to fortify their standing, the shaykhs combine with the Qadiriyya other affiliations such as the Rifa‘iyya and ‘Alawiyya.[52]

The Yashrutiyya, whom we met in the refugee camps of Syria and Lebanon, introduced into Palestine a more organized type of Sufism during the last decades of Ottoman rule. Retaining its essentially centralized structure, the brotherhood was able to attract a wide membership throughout the country well into the British Mandate. Its fortunes were severely affected, however, by the events of 1948, when Muhammad al-Hadi, the founder’s grandson, moved with many of his followers to Beirut. Several zawiyas were lost during the battles, and in 1952 the economic basis of the mother lodge in Acre was further undermined as most of its awqaf were confiscated. After 1967, the Yashrutis in Israel regained some of their former strength as they were allowed to establish contacts with adherents in the West Bank and Gaza, as well as in other parts of the Muslim world. The main figure in this renewed activity was Ibrahim Abu al-Hashish of Umm al-Fahm, where the largest concentration of Yashrutis is found today. With contributions from abroad the zawiya in Acre was also renovated, al-Hadi being buried there beside his fathers in 1981 with Israel’s permission.[53] His son Ahmad occasionally visits the lodge and conducts a celebrated dhikr, but otherwise activity is limited to the religious festivals, notably the Prophet’s mawlid.[54]

Much more successful in its accommodation to the Israeli realities is the Rahmani branch of the Khalwatiyya, a brotherhood that eventually disappeared in other parts of the Syrian lands. This branch was founded immediately after World War I by ‘Abd al-Rahman al-Sharif, a former deputy (muqaddam) of the Yashrutiyya in Hebron who switched to the Khalwati silsila returning to the great reviver of the brotherhood in the eighteenth century, Mustafa al-Bakri. In his footsteps, the Rahmaniyya has propagated, possibly as a counterbalance to the antinomian tendencies among the rural Yashrutiyya, a reformist type of Sufism combining strictly following the Qur’an and the Sunna with the pursuit of worldly concerns.[55] Splitting after the founder’s death in 1925, his most outstanding khalifa, Husni al-Din al-Qasimi, established himself in the village of Zayta, and further spread the path to the villages that now form the Triangle area in Israel.[56] Most important among these is the lodge in Baqa al-Gharbiyya, which four successive sons of Husni al-Din, the last being the present shaykh ‘Abd al-Rauf al-Qasimi, managed by keeping cordial relations with Israeli authorities to develop after 1967 into an impressive religious-educational complex. It includes both a large mosque-zawiya where a regular dhikr is held for both men and women in separate rooms, and a rapidly expanding Islamic College, which was opened in 1989 and is served by a modern academic library. Enjoying the official recognition of the Ministry of Education, the college has currently more than five hundred students.[57]

Finally attention should be drawn to an Israeli version of the tariqa Ibrahimiyya. Although, as in Syria, this way aims at enhancing an interfaith dialogue, in Israel it was founded by a Jewish group, including a conservative Rabbi and academic scholars, who relate themselves to the Jewish Sufi tradition inaugurated by Rabbi Abraham son of Maimonides in the thirteenth century. The members used to meet to read Sufi texts and perform the dhikr under the guidance of Muslim Sufi shaykhs. These activities were interrupted following the break of the last Intifada in 2000, but recently they have been renewed.[58]

Although clearly losing ground in the face of the multi-faceted challenge mounted against it through the twentieth century, Sufism is still conspicuously present in many countries of the contemporary Muslim world. As the cases of Syria and Israel show, among the diverse Sufi traditions, it was primarily the reformist brotherhoods of the pre-modern era, particularly the Naqshbandiyya but also the Shadhiliyya and the Khalwatiyya, which proved most capable of adjusting to the modern circumstances. Adopting a seemingly paradoxical strategy of accommodating one agent of modernity or another - western rationalism, Islamic fundamentalism or, most importantly, the all-powerful State – by the close of the century branches from these brotherhoods have managed not merely to preserve their mystical traditions, but also at times to expand into new enterprises in the educational, socioeconomic and political realms.

-------------------

[1] For a general discussion of the debate on Sufism in the twentieth century, see Carl W. Ernst, Sufism: An Essential Introduction to the Philosophy and Practice of

the Mystical Tradition of Islam (Boston: Shambhala, 1997), 199-228; Elizabeth Sirriyeh, Sufis and Anti-Sufis: The Defence, Rethinking and Rejection of Sufism in the Modern World (Richmond, Surrey: Curzon Press, 1999), chs. 4-6.

[2] Fred de Jong, “Les confréries mystiques musulmanes au Machreq arabe,” in Alexandre Popovic and Gilles Veinstein (eds.), Les Ordres mystiques dans l’Islam: Cheminements et situation actuelle (Paris: Editions de l’EHESS, 1986), 214.

[3] Linda Schatkowski Schilcher, Families in Politics: Damascene Factions and Estates of the 18th and 19th Centuries (Stuttgart: Steiner Verlag, 1985), 194-196; Zaim Khenchelaoui and Thierry Zarcone, “La Famille Jilânî de Hama – Syrie (Bayt al- Jilânî),” Journal of the History of Sufism, 1-2 (2000), 61-71.

[4] On Fariz al-Kaylani, see Muhammad Muti‘ al-Hafiz and Nizar Abaza, Tarikh ‘ulama’ Dimashq fi al-qarn al-rabi‘ ‘ashar al-hijri, (3 vols. Damascus: Dar al-fikr, 1986-1991), 3: 363-365.

[5] Eric Geoffroy, “Sufism, réformisme et pouvoir en Syrie contemporaine,” Égypte/Monde arabe 29 (1997), 17.

[6] Hanna Batatu, Syria’s Peasantry, the Descendants of its Lesser Rural Notables, and their Politics (Princeton: Princeton University Press, 1999), 107-108.

[7] On the Hilaliyya, see Julia Gonnella, Islamischer Heiligenverherung im urbanen Kontext am Beispiel von Aleppo (Syrien) (Berlin: Klaus Schwartz Verlag, 1995), 248-250, 261-263. Similar reasons are given for the actual disappearance of the Khalwatiyya from its once thriving center of Tripoli, see Daphne Habibis, “Change and Continuity: A Sufi Order in Contemporary Lebanon,” Social Analysis 31 (1992), 49-50.

[8] Paolo Pinto, “Proof and Experience: the Construction of Religious Identity in the Sufi Zawiyas of Aleppo, Syria,” a paper read at the 16th Middle East History and Theory Conference, University of Chicago, May 11-12, 2001, 3-8; ‘Abd al-Qadir ‘Isa, Haqa‘iq ‘an al-tasawwuf (5th ed. Damascus: Mu’assasat al-Sham lil-tiba‘a wal-tajlid, 1993).

[9] www.turath.org/Events/Dervishes.htm. See also the discussion in Ernst, 191-194.

[10] De Jong, “Machreq arabe,” 212-214; Pierre-Jean Luizard, “Le Moyen-Orient arabe,” in Alexandre Popovic and Gilles Veinstein (eds.), Les voies d’Allah (Paris: Fayard, 1996), 361-362.

[11] De Jong, ibid., 215-216; Gonnella, 118-119, 263-268. For Mahmud al-Shaqfa, see Johannes Reissner, Ideologie und politik der Muslimbrüder Syriens von den Wahlen 1947 bis zum Verbot unter Adīb aš-Šišaklī 1952 (Freiburg: Klaus Schwarz Verlag, 1980), 427-428.

[12] Butrus Abu-Manneh, “Sultan Abdulhamid II and Shaikh Abulhuda al-Sayyadi,” Middle Eastern Studies, 15 (1979), 131-153; Batatu, 107-108.

[13] Ibid., 105-108.

[14] Pinto, 8-14. For the practice of piercing the body with a shish, see also Gonnella, 74-76.

[15] Eric Geoffroy, “L’empreinte de la sainteté,” in Anne-Marie Bianquis (ed.), Damas: Miroir brise d’un Orient arabe (Paris: Éditions Autrement, 1993), 166-169.

[16] Ibid, 169-174. On Ahmad al-Harun see also Hafiz and Abaza, 753-762.

[17] Muhammad Abu al-Yusr ‘Abidin, Hakaya al-Sufiyya (Damascus: Dar al-basha’ir, 1993).

[18] On the history of the brotherhood see Josef Van Ess, “Libanesische Miszellen, 6: Die YašruÔīya,” Die Welt des Islams, 16 (1975), 1-103; Itzchak Weismann, Taste of Modernity: Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus (Leiden: Brill, 2000), 219-224, 252-255.

[19] De Jong, “Machreq arabe,” 217-218.

[19] De Jong, “Machreq arabe,” 217-218.

[20] Weismann, Taste of Modernity, 197-198.

[21] Ibid., 255-256; De Jong, ibid., 216.

[22] Su‘ad al-Hakim, al-Mu‘jam al-sufi: al-hikma fi hudud al-kalima (Beirut: Dandara lil-tiba‘a wal-nashr, 1981).

[23] Mark J.R. Sedgwick, “The Heirs of Ahmad Ibn Idris: The Spread and Normalization of a Sufi Order, 1799-1996,” (Ph.D. Dissertation, University of Bergen, 1998), 235-247, 266-277.

[24] See Martin Lings, A Sufi Saint of the Twentieth Century - Shaykh Ahmad al-‘Alawi: His Spiritual Heritage and Legacy (2nd ed. London: George Allen & Unwin, 1971); Mark Sedgwick, “Traditional Sufism”, Aries 22 (1999), 3-24.

[25] See the entries on Muhammad al-Hashimi and Muhammad Sa‘id al-Burhani in Hafiz and Abaza, 747-751, 794-804; as well as ‘Isa, 618-631, and Muhammad Riyad al-Malih, al-‘Allama Muhammad Sa‘id al-Burhani: Arba‘un ‘amm fi mihrab al-tawba (Damascus: n.p., 1387 A.H.).

[26] Geoffroy, “Sufism, réformisme et pouvoir,” 17-18.

[27] See my two articles, “The Forgotten Shaykh: ‘Isa al-Kurdi and the Transformation of the Naqshbandi-Khalidi Order in Twentieth Century Syria,” Die Welt des Islams 43 (2003), 273-293; and “Sa‘id Hawwa: The Making of a Radical Muslim Thinker in Modern Syria,” Middle Eastern Studies 29 (1993), 607-611.

[28] De Jong, “Machreq arabe,” 214-215; Gonnella, 224, 269-270.

[29] On Nazim al-Qubrusi and his international activity, see Muhammad Hisham Kabbani, The Naqshbandi Sufi Way: History and Guidebook of the Saints of the Golden Chain (Chicago: Kazi Publications, 1995), 375-408; Habibis, 44-78; Annabelle Böttcher, “The Naqshbandiyya in the United States”, www. naqshbandi.net/haqqani/features/ Naqshbandiyya_in_us.htm.

[30] For biographical details, see Muhammad Habash, al-Shaykh Amin Kuftaru fi dhikra khamsin ‘am ‘ala wafatihi (Damascus: Dar al-ma‘rifa, 1989); idem, al-Shaykh Ahmad Kuftaru wa-minhajuhu fi al-tajdid wal-islah (Damascus: Dar al-nur, 1996).

[31] My description of the Kuftariyya and its working is mainly based on the following sources: Annabelle Böttcher, Syrische Religionspolitik unter Asad (Freiburg, 1998), 147-223; Leif Stenberg, “Naqshbandiyya in Damascus: Strategies to Establish and Strengthen the Order in a Changing Society,” in Elisabeth Özdalga (ed.), Naqshbandis in Western and Central Asia (Istanbul: Swedish Research Institute, 1999), 101-116; Geoffroy, “Sufism, réformisme et pouvoir,” 11-18.

[32] See also Annabelle Böttcher, “L’élite féminine kurde de la Kaftariyya: une confrérie Naqshbandi Damascène,” in Martin van Bruinessen (ed.), Islam des Kurdes (Paris: ERISM, 1998), 125-139.

[33] See Abu al-Hasan ‘Ali al-Hasani al-Nadwi, Rabbaniyya la rahbaniyya (4th ed. Beirut: Mu’assasat al-risala, 1986). On his acquaintance with Kuftaro see idem, Mudhakkirat sa’ih fi al-sharq al-‘arabi (2nd ed. Beirut: Mu’assasat al-risala, 1975), 224-225, 236-238.

[34] Stenberg, 109.

[35] ‘Imad ‘Abd al-Latif Naddaf, Al-Shaykh Ahmad Kuftaru yatahaddath (Beirut: Dar al-rashid, 1997), 150-192. Stenberg reports that among Kuftaro’s young adherents the ideas of Hasan al-Banna are well-known and widely discussed.

[36] Nadwi, 7-11.

[37] For an exposition of this doctrine in the context of the anti-Salafi debate, see Muhammad al-Shaykhani, al-Tarbiya al-ruhiyya bayn al-Sufiyyin wal-Salafiyyin (Damascus: Dar Qutayba, 1990), esp. 191-195, 287-297.

[38] Ibid., 299-303. For a widely acclaimed historical exposition of the Sufi’s contribution to jihad struggles, see As‘ad al-Khatib, al-Butula wal-fida’ ‘inda al-Sufiyya (Damascus: Maktab al-Ghazali, 1995).

[39] See Andreas Christmann, “Islamic Scholar and Religious Leader: a Portrait of Shaykh Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti,” Islam and Christian-Muslim Relations 9 (1998), 149-169.

[40] Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti, Al-Salafiyya: marhala zamaniyya mubaraka, la madhhab Islami (Damascus: Dar al-fikr, 1988), 189-209.

[41] On Kuftaro’s philosophy of da‘wa, see Wahid Taja, al-Khitab al-Islami al-mu‘asir: muhawarat fikriyya (Aleppo: Fussilat lil-dirasat wal-tarjama wal-nashr, 2000), 21-34.

[42] See Naddaf, 120-149; www.abrahamicreligions.com/kuftaro/Interfaith.htm and www.abrahamicreligions.com/kuftaro/Environment.htm. For meetings with German and Swiss delegations see Naddaf, 295-309, and with an American delegation, see Syria Times, 18 December 1999, www.islamic-study.org/new

[43] Geoffroy, “Sufism, réformisme et pouvoir,” 17.

[44] Stenberg, 106-107.

[45] Böttcher, 149.

[46] Frederick De Jong, “The Naqshbandiyya in Egypt and Syria. Aspects of its History, and Observations Concerning its Present-Day Condition,” in Marc Gaborieau, Alexandre Popovic and Thierry Zarcone (eds.), Naqshbandis: cheminements et situation actuelle d’un ordre mystique musulman (Istanbul and Paris: ISIS, 1990), 600.

[46] Frederick De Jong, “The Naqshbandiyya in Egypt and Syria. Aspects of its History, and Observations Concerning its Present-Day Condition,” in Marc Gaborieau, Alexandre Popovic and Thierry Zarcone (eds.), Naqshbandis: cheminements et situation actuelle d’un ordre mystique musulman (Istanbul and Paris: ISIS, 1990), 600.

[47] For his biography, see Itzchak Weismann, “Radical Muslim Thinker”, 601-623.

[48] For Abu-Ghudda, who was a disciple of Khalaf’s deputy ‘Isa al-Bayanuni, see Hanna Batatu, “Syria’s Muslim Brethren,” Merip Reports 110 (1982), 14; Muhammad ibn ‘Abdallah Al Rashid, Imdad al-fattah bi-asanid wa-muruyyat al-Shaykh ‘Abd al-Fattah (Riyadh: Maktabat al-Imam al-Shafi‘i, 1999), esp. 149-150, 152; and www.aboghodda.com. For Hamid see my, “Religious Strife on the Periphery: Sufi Populists, Salafi Ideologues, and Muslim Brothers in Twentieth-Century Hamah,” forthcoming in International Journal of Middle East Studies.

[49] Sa‘id Hawwa, Tarbiyyatuna al-ruhiyya (2nd ed. Amman: Maktabat al-risala al-haditha, 1981), 6-8. See also the discussion in Geoffroy, “Sufism, Réformisme et Pouvoir,” 12-13.

[50] Itzchak Weismann, “Sa‘id Hawwa and Islamic Revivalism in Ba‘thist Syria,” Studia Islamica 85 (1997), 131-154.

[51] F. De Jong, “The Sufi Orders in Nineteenth and Twentieth-Century Palestine,” Studia Islamica 58 (1983), 149-158, 167-174.

[52] De Jong, “Machreq arabe,” 221-223; Luizard, 364-365; Arnon Dancho, “Ha-techiya shel ha-Sufim (The Revival of the Sufis),” Eretz ve-Teva 53 (1999), 45-53.

[53] De Jong, “Palestine,” 179-180.

[54] Interview with Ibrahim Satal, attendant at the Shadhiliyya-Yashrutiyya complex in Acre, 7 August, 2002.

[55] ‘Afif ibn Husni al-Din al-Qasimi, Adwa’ ‘ala al-tariqa al-Khalwatiyya al-Jami‘a al-Rahmaniyya (n.p., 1997).

[56] De Jong, “Palestine,” 175; idem, “Machreq arabe,” 220. For the Rahmani silsila see Qasimi, 4-7. For the activities of its successive shaykhs, ibid., 59-63.

[57] Interview with ‘Adil Badran, chief librarian of the Islamic College, Baqa al-Gharbiyya, 28 October, 2002.

[58] Zohara Ron, “Be-Darko shel Avraham (In the Path of Abraham),” Masa Akher 111 (2000), 83-88.

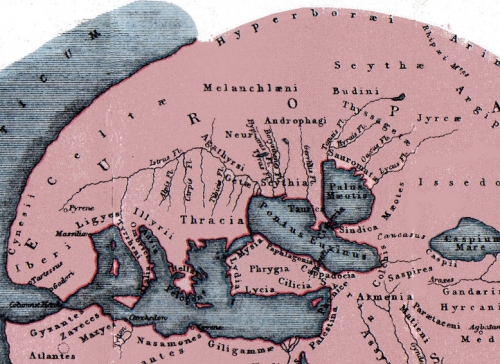

In a way, Apollo should not exist on Cyprus, or only in later times, if he was Dorian or entered the Greek world after the collapse of the Bronze Age societies. Cyprus, the large island that bridged the sea between Southern Anatolia and Western Syria, was inhabited by a native population; Greeks arrived at the very end of the Mycenaean period. They must have been Mycenaean Greeks who were displaced by the turmoil at the time when their Greek empire was crumbling. They brought with them their language, a dialect that was akin to the dialect of Arcadia in the Central Peloponnese to where Mycenaeans retreated from the invading Dorians, and they brought with them their writing system, a syllabic system closely connected with Linear A and B that quickly developed its own local variation and survived until Hellenistic times; then it was ousted by the more convenient Greek alphabet. The long survival of this system shows that, after its importation in the eleventh century BCE, Cypriot culture was very stable and only slowly became part of the larger Greek world. There was no later Greek immigration, either large-scale or modest, during the Iron Age: when Phoenicians immigrated in the eighth century, Cypriot culture, if anything, turned to the Near East. It is only plausible to assume that the Mycenaean settlers also brought their cults and gods with them: thus, the gods and festivals attested in the Cypriot texts are likely to reflect not Iron Age Greek religion but the Mycenaean heritage imported at the very end of the Bronze Age.

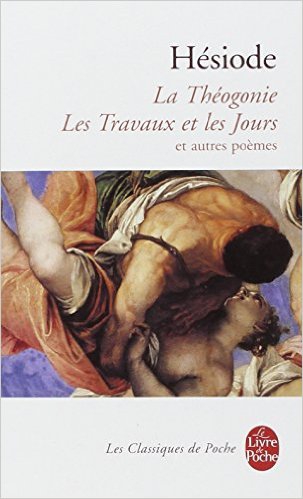

In a way, Apollo should not exist on Cyprus, or only in later times, if he was Dorian or entered the Greek world after the collapse of the Bronze Age societies. Cyprus, the large island that bridged the sea between Southern Anatolia and Western Syria, was inhabited by a native population; Greeks arrived at the very end of the Mycenaean period. They must have been Mycenaean Greeks who were displaced by the turmoil at the time when their Greek empire was crumbling. They brought with them their language, a dialect that was akin to the dialect of Arcadia in the Central Peloponnese to where Mycenaeans retreated from the invading Dorians, and they brought with them their writing system, a syllabic system closely connected with Linear A and B that quickly developed its own local variation and survived until Hellenistic times; then it was ousted by the more convenient Greek alphabet. The long survival of this system shows that, after its importation in the eleventh century BCE, Cypriot culture was very stable and only slowly became part of the larger Greek world. There was no later Greek immigration, either large-scale or modest, during the Iron Age: when Phoenicians immigrated in the eighth century, Cypriot culture, if anything, turned to the Near East. It is only plausible to assume that the Mycenaean settlers also brought their cults and gods with them: thus, the gods and festivals attested in the Cypriot texts are likely to reflect not Iron Age Greek religion but the Mycenaean heritage imported at the very end of the Bronze Age. In this reading, Apollo arrived in Greece with the Dorians who slowly moved into the Peloponnese and from there took over the towns of Crete, after the fall of Mycenaean power. Four centuries later, at the time of Homer and Hesiod, the god had become an established divinity in all of Greece, and a firm part of the narrative tradition of epic poetry. Such an expansion presupposes some degree of religious and cultural interpenetration and exchange throughout Greece during the Dark Ages. This somewhat contradicts the traditional image of this period as a time when the single communities of Greece were mostly turned towards themselves, with little connection with each other. But such a picture is based mainly on the rather scarce archaeological evidence; communication between people, even migration, does not always leave archaeological traces, and cults are based on myths and narratives, not on artifacts. And well before Homer, communications inside Greece opened up again, as shown by the rapid spread of the alphabet or of the so-called Proto-Geometric pottery style that both belong to the ninth or early eighth centuries BCE.

In this reading, Apollo arrived in Greece with the Dorians who slowly moved into the Peloponnese and from there took over the towns of Crete, after the fall of Mycenaean power. Four centuries later, at the time of Homer and Hesiod, the god had become an established divinity in all of Greece, and a firm part of the narrative tradition of epic poetry. Such an expansion presupposes some degree of religious and cultural interpenetration and exchange throughout Greece during the Dark Ages. This somewhat contradicts the traditional image of this period as a time when the single communities of Greece were mostly turned towards themselves, with little connection with each other. But such a picture is based mainly on the rather scarce archaeological evidence; communication between people, even migration, does not always leave archaeological traces, and cults are based on myths and narratives, not on artifacts. And well before Homer, communications inside Greece opened up again, as shown by the rapid spread of the alphabet or of the so-called Proto-Geometric pottery style that both belong to the ninth or early eighth centuries BCE.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

There is very little room for doubt that Le Bon’s theory was directed as using politics as an art form, in which an active leader sought to evoke pathos reactions in a passive crowd, and we can see it enacted in Italian history by Mussolini, who was profoundly influenced by the works of Le Bon. Not only did Mussolini use the works of Le Bon to draw pathos reactions from the people of Italy, he saw politics as an art form, which links it strongly to the need to provoke emotional states in the otherwise passive observers, with the ‘performance’ serving as the medium by which to connect the ‘artist’ (in this example, Mussolini) with the observer (the Italian public). Mussolini describes politics as an art below:

There is very little room for doubt that Le Bon’s theory was directed as using politics as an art form, in which an active leader sought to evoke pathos reactions in a passive crowd, and we can see it enacted in Italian history by Mussolini, who was profoundly influenced by the works of Le Bon. Not only did Mussolini use the works of Le Bon to draw pathos reactions from the people of Italy, he saw politics as an art form, which links it strongly to the need to provoke emotional states in the otherwise passive observers, with the ‘performance’ serving as the medium by which to connect the ‘artist’ (in this example, Mussolini) with the observer (the Italian public). Mussolini describes politics as an art below: Thus the culmination of national identity, fostered by the primordial attachments, passes through the contemporary education system, and it is this way that all current modes of national identity are disseminated. Language is also reinforced as a prime focus for creating primordial bonds, and is perhaps the most important element in constructing national identity, for without a common linguistic group, there can be no opportunities for bonding within the community. Translated into education via the medium of language, the culture and community prescribe the value of the nation to an individual.[26]

Thus the culmination of national identity, fostered by the primordial attachments, passes through the contemporary education system, and it is this way that all current modes of national identity are disseminated. Language is also reinforced as a prime focus for creating primordial bonds, and is perhaps the most important element in constructing national identity, for without a common linguistic group, there can be no opportunities for bonding within the community. Translated into education via the medium of language, the culture and community prescribe the value of the nation to an individual.[26]

LVDC. —

LVDC. — LVDC. —

LVDC. —

Pourquoi le Moyen-Orient avec ses communautés musulmanes, chrétiennes et juives a toujours été dévasté dans un état de “conflit perpétuel” qui est décidément insolvable et je ne me réfère pas seulement à ces 50-70 dernières années (depuis que l’état juif d’Israël fut fourbement établi), mais à une ère qui remonte à bien longtemps.

Pourquoi le Moyen-Orient avec ses communautés musulmanes, chrétiennes et juives a toujours été dévasté dans un état de “conflit perpétuel” qui est décidément insolvable et je ne me réfère pas seulement à ces 50-70 dernières années (depuis que l’état juif d’Israël fut fourbement établi), mais à une ère qui remonte à bien longtemps. Dans mon récent livre “Egypt knew no Pharaohs nor Israelites” j’ai élaboré sur les bases culturelles et géographiques communes que partagent à la fois le judaïsme et l’islam.

Dans mon récent livre “Egypt knew no Pharaohs nor Israelites” j’ai élaboré sur les bases culturelles et géographiques communes que partagent à la fois le judaïsme et l’islam.

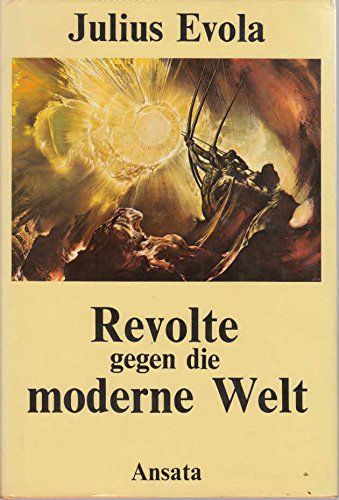

Myth is, in traditional cultures, a great antithesis as well, where, as it was shown in the capital work of J. J. Bachofen, Mother Right: An Investigation of the Religious and Juridical Character of Matriarchy in the Ancient World, the two major and irreconcilable principles are confronted: uranic and htonic, patriarchal and matriarchal, and this is projected to all second modalities of state and social order through to the arts and culture.

Myth is, in traditional cultures, a great antithesis as well, where, as it was shown in the capital work of J. J. Bachofen, Mother Right: An Investigation of the Religious and Juridical Character of Matriarchy in the Ancient World, the two major and irreconcilable principles are confronted: uranic and htonic, patriarchal and matriarchal, and this is projected to all second modalities of state and social order through to the arts and culture.

[19] De Jong, “Machreq arabe,” 217-218.

[19] De Jong, “Machreq arabe,” 217-218.  [46] Frederick De Jong, “The Naqshbandiyya in Egypt and Syria. Aspects of its History, and Observations Concerning its Present-Day Condition,” in Marc Gaborieau, Alexandre Popovic and Thierry Zarcone (eds.), Naqshbandis: cheminements et situation actuelle d’un ordre mystique musulman (Istanbul and Paris: ISIS, 1990), 600.

[46] Frederick De Jong, “The Naqshbandiyya in Egypt and Syria. Aspects of its History, and Observations Concerning its Present-Day Condition,” in Marc Gaborieau, Alexandre Popovic and Thierry Zarcone (eds.), Naqshbandis: cheminements et situation actuelle d’un ordre mystique musulman (Istanbul and Paris: ISIS, 1990), 600.

Quant au judaïsme, non seulement il n’échapperait pas à cette opposition interne, mais celle-ci se retrouverait aussi dans les formes séculières de la pensée juive. Douguine analyse les branches mystiques du judaïsme (hassidisme, sabbataïsme, kabbalisme) comme l’expression de l’aspect terrestre de cette religion. Au contraire, le talmudisme en représenterait l’aspect atlantiste notamment par l’accent mis sur la rigueur dogmatique et le rationalisme. Par ailleurs, rappelant l’influence du messianisme juif sur le développement du marxisme et du bolchevisme, Douguine voit dans ces derniers des formes séculières du judaïsme terrestre. Au contraire, le judaïsme atlantiste sécularisé aurait contribué à l’essor du capitalisme et de l’esprit bourgeois. Le géopoliticien russe voit dans cette tension interne au judaïsme l’explication d’un récurrent « antisémitisme juif ». Les propos de Karl Marx, affirmant notamment que l’argent serait le Dieu profane du judaïsme (La question juive), seraient l’incarnation empirique du juif mystique s’attaquant au juif talmudiste, soit une émanation de la tradition contre une forme de la modernité.

Quant au judaïsme, non seulement il n’échapperait pas à cette opposition interne, mais celle-ci se retrouverait aussi dans les formes séculières de la pensée juive. Douguine analyse les branches mystiques du judaïsme (hassidisme, sabbataïsme, kabbalisme) comme l’expression de l’aspect terrestre de cette religion. Au contraire, le talmudisme en représenterait l’aspect atlantiste notamment par l’accent mis sur la rigueur dogmatique et le rationalisme. Par ailleurs, rappelant l’influence du messianisme juif sur le développement du marxisme et du bolchevisme, Douguine voit dans ces derniers des formes séculières du judaïsme terrestre. Au contraire, le judaïsme atlantiste sécularisé aurait contribué à l’essor du capitalisme et de l’esprit bourgeois. Le géopoliticien russe voit dans cette tension interne au judaïsme l’explication d’un récurrent « antisémitisme juif ». Les propos de Karl Marx, affirmant notamment que l’argent serait le Dieu profane du judaïsme (La question juive), seraient l’incarnation empirique du juif mystique s’attaquant au juif talmudiste, soit une émanation de la tradition contre une forme de la modernité.

La Théogonie 1 d'Hésiode s'ouvre par l'honneur rendu aux Muses, filles de Zeus, celles qui font les grands rois et les grands poètes en rendant leurs paroles plus douces que le miel. Hésiode tient son pouvoir d'elles, filles de la Mémoire (Mnémosyne), merveilleuses créatures baignant leur corps dans la Fontaine du Cheval (l'Hippocrène), en la montagne Hélicon, « grandiose et inspirée ». Ces rires et ces chants que perçoit le poète, ce sont ceux de la mémoire, dont les échos rebondissent sans fin sur l'onde de la source pérenne.

La Théogonie 1 d'Hésiode s'ouvre par l'honneur rendu aux Muses, filles de Zeus, celles qui font les grands rois et les grands poètes en rendant leurs paroles plus douces que le miel. Hésiode tient son pouvoir d'elles, filles de la Mémoire (Mnémosyne), merveilleuses créatures baignant leur corps dans la Fontaine du Cheval (l'Hippocrène), en la montagne Hélicon, « grandiose et inspirée ». Ces rires et ces chants que perçoit le poète, ce sont ceux de la mémoire, dont les échos rebondissent sans fin sur l'onde de la source pérenne.

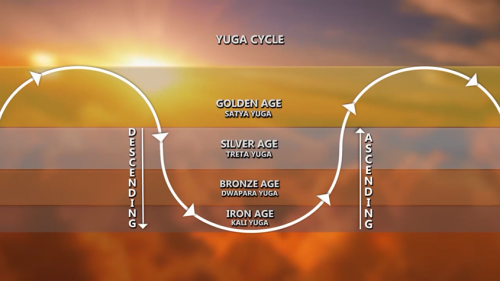

One thing which became clear to the Ahnenerbe, early on, was that all pre-Christian Indo-European cultures seemed to conceive of history as being cyclical rather than linear. In other words, all ancient “pagan” Indo-European cultures believed in an organic rhythmical order to both Time and Space. This conception of cyclical history – first expounded upon in modern times by Nikolai Danilevsky (1822-1885) and then Oswald Spengler (1880-1936) – stands in stark contrast to the Semitic-derived, “Abrahamic” belief in a purely linear or teleological conception of Time.

One thing which became clear to the Ahnenerbe, early on, was that all pre-Christian Indo-European cultures seemed to conceive of history as being cyclical rather than linear. In other words, all ancient “pagan” Indo-European cultures believed in an organic rhythmical order to both Time and Space. This conception of cyclical history – first expounded upon in modern times by Nikolai Danilevsky (1822-1885) and then Oswald Spengler (1880-1936) – stands in stark contrast to the Semitic-derived, “Abrahamic” belief in a purely linear or teleological conception of Time.

At the turn of the twentieth century there was a Catholic monk in Vienna who was a member of the old Teutonic Order. Disillusioned and disgusted with mainstream Christian dogma, he eventually left the monastery and assumed the name of “Lanz von Liebenfels.” He is most famous for writing Theozoology – a philosophical work that centers on the perennial earthly Struggle between Man(created in the image of God) and the hominid/apeling masses of the soulless, material world. It is said that von Liebenfels had an epiphany in his native Austria upon seeing a statue of a knight standing victoriously on top of a primate. Of course the knight symbolized a Noble, a true Man, a Man of the divine – and the primate symbolized the great bulk of animalistic humanity.

At the turn of the twentieth century there was a Catholic monk in Vienna who was a member of the old Teutonic Order. Disillusioned and disgusted with mainstream Christian dogma, he eventually left the monastery and assumed the name of “Lanz von Liebenfels.” He is most famous for writing Theozoology – a philosophical work that centers on the perennial earthly Struggle between Man(created in the image of God) and the hominid/apeling masses of the soulless, material world. It is said that von Liebenfels had an epiphany in his native Austria upon seeing a statue of a knight standing victoriously on top of a primate. Of course the knight symbolized a Noble, a true Man, a Man of the divine – and the primate symbolized the great bulk of animalistic humanity.