Les Héros et les Saints

La mythologie grecque selon Paul Diel

par Georges Hupin

Président de la Bannière Terre & Peuple Wallonie

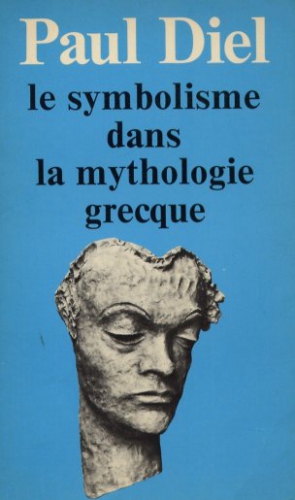

Ceci est un condensé de l'ouvrage 'Le symbolisme dans la mythologie grecque' du philosophe et psychologue français d'origine autrichienne Paul Diel (1893-1972). Il est également l'auteur de 'Psychologie de la motivation', de 'Le symbolisme dans la Bible' et de 'Le symbolisme dans l'évangile de Jean'.

Notre travail n'a d'autre objet que d'inviter à lire ce livre important (éd. Payot 1960-1980-2002, ISBN 9782228896061).

Dans sa préface, Gaston Bachelard (voir le dictionnaire) remarque, à propos des mythes, que « la fonction de symbolisation est une fonction psychique naturelle » et qu'on retrouve dans les mythes la force évolutive sans cesse active du psychisme humain. Il cite Ortega y Gasset : « L'homme n'a pas une nature, mais une histoire. Sa vie est un gérondif, faciendum (qui doit être fait), et non un participe passé, factum (un fait). »

LES HEROS ET LES SAINTS

Comme les saints, les héros mythologiques sont des modèles édifiants, des images proposées à notre réflexion. A la différence des saints, les héros ne sont pas parfaits. Animés d'une notable vitalité, ils ont un objectif, mais ils ne l'atteignent pas toujours, ou pas parfaitement. Ces images sont mythique en ce qu'elles prennent en compte le mystère de l'illimité : l'immensité de l'univers, incommensurable par rapport à l'observateur humain, et l'insondabilité du temps, passé comme à venir.

Plutôt que considérer que ces réalités illimitées, qui sont hors de sa portée, ne concernent pas l'être humain, puisqu'il nous paraît ne rien pouvoir y changer (ce qui n'est d'ailleurs qu'une apparence à nos sens limités), la mythologie, la grecque, comme les autres, a choisi de les approcher quand même, par des images symboliques intuitives. Ces symboles se révèlent d'une subtilité étonnamment pénétrante. Tant pour ce qui est de l'origine de l'univers et de la vie que pour le sens évolutif de celle-ci et pour l'aspiration de l'être humain vers sa perfection, dans la poursuite d'un accomplissement qui trouve sa confirmation dans la joie. Laquelle parvient même à sublimer l'effroi devant la mort, le mystère de la vie incluant le mystère de la mort.

Pour ce qui concerne cette perfectibilité, indéfinie et peut-être infinie, il est apparu aux Grecs (confrontés à cette 'métaphysique de l'illimité', comme l'appelle un de nos maîtres et amis Dominique Venner) comme une évidence pour l'entendement humain que la prépondérance ne doit pas nécessairement aller à la masse des immensités gigantesques, influences indubitablement considérables. Ils se sont sentis encore plus directement impliqués dans l'illimité dans l'infinitésimal, dans le grouillement vibrionnant de l'infiniment minuscule, complexe et différencié, dont l'organicité préfigure la vie. Il leur était évident que c'est le principe qui gouverne cette métaphysique qui est le ferment de l'appétit de connaissance de leur intelligence et qui lui inspire les images intuitives les plus pénétrantes et subtiles.

Paul Diel s'applique à découvrir que, derrière les images de la symbolique mythologique, il y a, même lorsqu'elles apparaissent curieusement fantaisistes et excessives jusqu'au fabuleux (les ailes de cire qui permettent à Icare de s'envoler si haut qu'il approche trop le soleil; les oreilles d'âne du roi Midas, qui cache dans un trou sa honte que des roseaux soufflent à tous les vents...) une signification d'une rigoureuse cohérence.

L'origine métaphysique d'un univers généré par l'esprit n'est pas figurée par les Grecs à partir d'un point de vue géocentrique, dans l'acte de l'Esprit divin flottant sur les eaux comme dans la figuration biblique, acte accompli alors en six étapes journalières. L'image de cet esprit divin est celle de la loi de la vie. La justice qui lui est inhérente s'exprime dans une théogonie, récit de l'émanation de cette légalité divine qui se dégage progressivement du chaos initial, big bang avant la lettre. Dans cette théogonie, les Grecs transposent sur le plan de la création cosmique, titanique, surhumaine, la même résistance que celle que l'être humain va opposer ensuite à la loi du sens de la vie. Les contraventions aux lois de la vie, qui sur le plan de la psychologie, voire de la psychopathologie humaine, vont se trouver décrites dans les exploits et les échecs des héros de leur mythologie, les Grecs vont les replacer dans leur représentation de la création du monde par l'esprit divin.

Chez les héros grecs, les infractions qu'ils commettent à la légalité de la vie sont sanctionnées par leur banalisation grossière dans la débauche ou par la nervosité lamentable du refoulement de leur remord. Ces mêmes dépravations vont se retrouver dans la confrontation des forces de la nature, souvent désordonnées par rapport à l'ordre naturel. Il y a une parfaite concordance dans l'évolution de la genèse du monde terrestre et dans celle de la vie de l'humanité, consciente, responsable en fonction de sa capacité de choisir.

Le chaos originel n'est toutefois pas le monde préexistant. Il figure la déroute que rencontre l'intelligence humaine lorsqu'elle cherche à sonder le mystère. Le chaos, c'est l'au-delà non seulement de la matière à analyser, mais également de l'esprit analysateur. La mythologie grecque propose comme image du sens évolutif de la vie une confrontation entre le principe matériel (Titan) et le principe spirituel (Divin). Toutefois, Paul Diel souligne : « Qu'on dise Esprit ou Matérialité, ou en s'exprimant mythiquement Ouranos et Zeus, d'une part, et Gaia et Titans, d'autre part, ce ne sont que des idées et des images représentatives. Ce qui importe, ce sont les images grâce auxquelles le mythe parvient à exprimer la relation entre ces idées fondamentales. Les Titans, fils de Gaia, symbolisent la matérialité et Zeus, descendant d'Ouranos, figure la spiritualité. Mais Zeus est lui-même fils d'un Titan: les Titans deviennent divinité, la matière se spiritualise. Dans ces figures symboliques se trouve condensée toute la légalité évolutive du monde apparent. ». Le Mystère-Chaos demeurant distinct de ses images symboliques, on peut dire que la mythologie grecque est un monothéisme qui s'exprime par une symbolisation polythéiste et que le mythe grec est un précurseur du mythe judéo-chrétien.

De ce mystère-chaos émergent donc la Matière-Mère, personnifiée en Gaia, et l'esprit-Père, personnifié en Ouranos. Ravagée par les flots diluviens que le ciel déverse sur elle, mais fécondée par eux, Gaia ne se soumet pas volontairement aux principes d'Ouranos. Dans cette union-opposition entre le principe élémentaire et le principe formateur, la prévalence de l'esprit finira par générer la matière animée, et finalement la conscience clairvoyante. Cette opposition évolution-involution, sous la forme de spiritualisation-pervertissement, est le thème commun à toutes les mythologies, dans une alternance de régression vers le préconscient ou de progression vers le surconscient.

Gaia est la Terre-Matière non encore maculée de vie par Ouranos, le Ciel-Père. Leurs enfants sont les forces cosmiques élémentaires et leurs déchaînements : les perturbations atmosphériques (les Cyclones), la séparation des eaux (les Océans), les éruptions et les cataclysmes par lesquels la terre se prépare à devenir propice à la vie. Les Cyclopes et les Titans sont hostiles au principe de régularité de l'esprit ordonnateur. Ouranos se dresse contre eux pour jeter ces enfants ennemis dans le Tartare, mais Gaïa libère ses enfants et les incite à la révolte ouverte. Chronos (le Temps), le plus indomptable des enfants d'Ouranos, détrônera enfin son père et lui tranchera les organes génitaux avec la faucille (emblème et espérance des moissons) et les jettera dans la mer, expression de l'inconstance et du désordre.

Du sang d'Ouranos naissent les Erinyes, divinités qui président aux châtiments. Chronos symbolise le désir insatiable de la vie grâce auquel s'établit le temporel, durée entre l'appétit et sa satisfaction. De l'écume marine qui entoure le sexe de Chronos naît Aphrodite, symbole de l'amour physique recherché pour la seule prime de jouissance physique que la nature y attache. C'est encore de la mer que proviennent les premiers vibrionnements de vie. Rhéa, l'épouse de Chronos, symbolise ce foisonnement dans la joie de vivre. Rhéa est la Terre-Mère de la vie animale, une vie jubilante que célèbrent les Corybantes. Chronos dévore ce grouillement que son épouse génère. Mais parmi ses rejetons va naître Zeus, fils divin qui saura trouver la voie de la spiritualisation, la voie de l'esprit de vie. Pour sauver ce fils préféré, Rhéa inspirée par l'esprit d'Ouranos va présenter à Chronos une pierre, à engloutir en lieu et place de l'enfant Zeus.

Devenu adulte, Zeus saura contraindre son père de rendre la vie à ses frères et soeurs : le règne de la vie soumise à l'esprit peut s'établir au niveau de la vie consciente. Celle-ci demeure toutefois capable, bien que sensible à l'esprit harmonisateur, de discordances coupables. Le règne de Zeus, symbole des qualités sublimes et de la légalité, continuera de subir l'assaut des Titans, les frères de Chronos. A présent, ils ne figurent plus seulement les forces indomptées de la nature, mais également celles de l'âme, qui anime la matière, mais est réfractaire à la spiritualisation.

Transposant la symbolisation cosmique, le mythe donne au feu la valeur symbolique de l'intellect, par opposition à la lumière-esprit. L'intellect s'attache de préférence à la satisfaction des désirs terrestres, par l'épanouissement de techniques utilitaires, notamment de l'agriculture. Les Cyclopes symbolisent l'intellect qui se met au service de l'esprit, par opposition aux Titans, qui symbolisent l'intellect révolté contre la légalité de l'esprit. Le Titan Prométhée, qui va créer l'homme, en le façonnant dans de la boue, animera celle-ci avec le feu de l'intellect qu'il a dérobé dans l'Olympe. A l'opposé, les Cyclopes vont forger dans le feu de l'intellect l'arme victorieuse de Zeus, l'éclair de la lumière spirituelle intuitive. Toutefois, l'éclair de l'intuition ne peut se produire que par le travail de l'intellect.

Chronos et les autres Titans vaincus par Zeus seront ensevelis sous les volcans, lesquels expriment leur rage toujours indomptée. Car, malgré la victoire de l'esprit, la révolte est toujours présente dans l'être humain. Sorti de l'animalité, il risque toujours d'y revenir, en sombrant dans la banalisation. Le mythe symbolise cette menace par le monstre Typhon, que Gaia a créé dans une ultime tentative. Son nom signifie 'feu dévorant'. Il est si affreux que, d'horreur, les dieux fuient sa vue. Seul un esprit combattant peut l'affronter et Zeus est le seul à l'oser. Mais Typhon le terrasse et lui coupe les tendons des pieds, lesquels dans la symbolique du mythe représentent le mouvement libre de l'âme. Esprit nullement invulnérable, mais combattant, Zeus guérit de sa blessure et, s'armant de l'éclair lumineux, foudroie Typhon.

Les six enfants de Chronos, vainqueurs de leur père, sont Zeus, Poséidon et Hadès, Hestia, Déméter et Héra. Les trois soeurs symbolisent les étapes de l'évolution du désir humain et les trois frères la légalité qui gouverne l'opposition entre les désirs sublimes et les désirs pervers. On relèvera cette opposition chez les héros, qui sont régulièrement dévoyés de leurs aspirations sublimes vers des banalités grossières ou des refoulements vaniteux et nerveux.

Hestia, l'aînée des filles de Rhéa, figure la joie de vivre. Elle symbolise la pureté du désir végétatif. Elle a juré de rester vierge et elle refuse la main d'Apollon (idéal spirituel trop élevé) et celle de Poséidon (multiplicité et insatiabilité des désirs). Hestia figure l'idéal élémentaire de modération. Elle est la gardienne de la flamme sacrée du foyer familial. Déméter figure, à la différence de Gaia-terre maculée de vie, la terre peuplée d'humains. Elle symbolise les désirs terrestres légitimes, la terre féconde et labourée par l'homme. Elle est la protectrice de la communauté. Héra, épouse de Zeus-Esprit, symbolise la sublimation parfaite du désir, le don de soi, l'amour, le juste choix sexuel, exclusif et durable. Elle est la protectrice de la loyauté, notamment celle de la monnaie.

Zeus symbolise la légalité qui gouverne la spiritualisation. Poséidon, qui règne sur la mer, symbolise la légalité de la banalisation et de la satisfaction désordonnée des désirs. Hadès, divinité souterraine, figure la légalité qui gouverne le subconscient et l'inhibition des désirs pervers refoulés. Mais cette trinité ne constitue toutefois qu'une essence divine unique, qui gouverne une seule matière : la spiritualisation ou, à son défaut, la banalisation ou la perversion des désirs humains.

DIVERSES FIGURES DE HEROS

Midas

Plutôt qu'un héros, le roi Midas est un anti-héros. Il avait célébré Dionysos, dieu de la jouissance effrénée et insatiable, dans une dévotion si complète que celui-ci, connaissant le point faible de son adulateur, lui a accordé une faveur de son choix. Midas a choisi de pouvoir acquérir des richesses sans limite, en transformant en or tout ce qu'il touche. Menacé de mourir de faim, Midas reconnaît sa stupidité qu'il regrette. Pardonné, Dionysos lui donne à se prononcer entre la musique sublime de la lyre d'Apollon et la musique orgiaque de la flûte de Pan. Midas, peu sensible à la beauté, dédaigne Apollon, lequel se venge en lui faisant pousser des oreilles d'âne, consacrant sa bêtise à vouloir se faire valoir par des choix vaniteux. Midas cache sa honte sous un bonnet phrygien (symbole de la lubricité levantine). Découvert par son barbier, il prétend refouler son secret en l'enfouissant dans la terre (subconscience) : il le chuchote dans un trou qu'il a creusé : « Le roi Midas a des oreilles d'âne. » Mais un roseau qui a poussé à cet endroit s'est mis a publier à tout vent la malédiction du lucre et de la lubricité vainement refoulés.

Eros et Psyché

Eros est le dieu qui exprime la légalité de la sexualité, aussi bien dans sa forme banalisée de liaison passagère que dans sa forme sublime d'union durable. Psyché, qui symbolise l'âme, s'est laissé subjuguer par l'attrait banal d'un Eros déchaîné, qui la tient prisonnière dans un palais où il ne la rejoint que dans l'obscurité de la nuit, afin de ne pas lui découvrir sa hideur. Enfreignant l'interdit de la lumière, Psyché allume une torche qui lui révèle le vrai visage de la perversion. Elle implore Héra, personnification de la pureté de l'amour du foyer. Celle-ci lui impose des travaux de purification, qui lui restituent sa clairvoyance : Eros lui réapparaît alors sous sa forme olympienne. Héra prend soin d'unir Eros et Psyché.

Mis à part Midas, modèle de banalisation inguérissable, la mythologie grecque représente l'état de banalité plate et sans combat par la figure de l'homme-animal, le Centaure. Les Centaures n'ont guère d'importance personnelle (à l'exception de Chiron, le Centaure médecin) et apparaissent en troupeau avec les Ménades dans la Thiase, le cortège orgiaque de Dionysos. Ils symbolisent le déchaînement dans les facilités de la chute. Celle-ci porte en elle-même son châtiment, dans l'écartèlement entre la multiplicité des désirs contradictoires et dans le déchirement nerveux entre la vanité exaltée et la culpabilité refoulée. Car la frénésie dionysiaque n'est accessible qu'aux sujets de grande envergure qui se sont laissé dévoyer de leurs aspirations sublimes.

Orphée

Le mythe attribue à ce héros la réforme des Mystères d'Eleusis, par la superposition du culte de Dionysos au rite ancien. Il exprime l'inconstance de l'artiste devant la splendeur de l'art, hésitant entre la dimension sublime d'Apollon et celle perverse de Dionysos. Son chant, qu'il accompagne sur la lyre que lui a prêtée Apollon, émeut jusqu'aux arbres et aux rochers de l'Olympe, mais flatte parfois des pervers et charme des monstres. Son épisode avec Eurydice n'est pas une aventure sentimentale, mais exprime le déchirement entre des désirs contradictoires : l'inconstance de l'artiste, nourri de la vanité de créer des images sublimes multipliées, à laquelle il sacrifie son désir d'aimer la femme de son âme. Eurydice meurt de la morsure du serpent, sinueux et souterrain symbole de la banalité infernale et du refoulement. Hadès, qui règne sur les enfers, cède à l'imploration de l'artiste : Orphée pourra faire revivre Eurydice à condition que son amour nouveau rompe avec les regrets qu'il a chantés. Orphée, au lieu de concentrer sublimement son amour sur le salut d'Eurydice, à l'exclusion de toute autre préoccupation, renoue avec la vanité typique de l'artiste, qui ne peut renoncer aux promesses de son imagination éparpillée ni aux jouissances qui pourraient lui échapper s'il s'attardait à aimer Eurydice. Une version du mythe représente Orphée déchiré par les Ménades de Dionysos. Zeus n'en placera pas moins la lyre d'Apollon parmi les constellations, consacrant le niveau sublime de l'art apollinien, par distinction avec les penchants dionysiaques de nombreux artistes. Malgré une fin peu héroïque, Orphée représente une dimension surhumaine. L'erreur dionysiaque d'Orphée est nourrie par des forces démoniaques et son échec à le sens d'un combat héroïque suivi d'une défaite. Son chant illustre le conflit qui figure dans tous les mythes entre le divin et le démoniaque. Dans une version complémentaire, Orphée, reconnaissant son aberration, se voue à Apollon et ressuscite ainsi une Eurydice symbole de son aspiration au sublime, ce qui pour Paul Diel préfigure dans le mythe chrétien Jésus vainqueur de Satan.

Icare

Icare est le fils de Dédale, l'architecte qui sur l'ordre du roi de Crète Minos a construit le Labyrinthe, symbole d'une confusion mentale dont le sujet ne peut plus sortir. Dédale est un virtuose ingénieux de l'intellect, faculté propre à échafauder des solutions utilitaires, mais impropre à discerner le sens profond de la vie. Le sage Minos lui a commandé la construction du Labyrinthe pour y enfermer le Minotaure, un monstre mi-homme mi-taureau, né des amours de la reine Pasiphaé qu'a séduite Poséidon, le dieu qui gouverne la légalité de l'inconstance et de l'insatiabilité. Découvrant que Dédale et Icare ont conspiré contre lui avec Poséidon, Minos les fait enfermer dans le Labyrinthe. L'ingénieux Dédale conçoit alors un artifice, imparfait, mais suffisant pour s'échapper : des ailes de plumes qu'il assemble avec de la cire. Il sait que son stratagème est faillible et recommande la prudence à Icare. Mais celui-ci se laisse exalter par son imagination vaniteuse. Tout au plaisir adolescent de surpasser ses pairs, il s'élève trop près du soleil. La cire fond et, tombant dans la mer, Icare, devient la proie de Poséidon : on n'atteint pas la lucidité sublime par des subterfuges astucieux.

Tantale

Grâce à la profondeur de son repentir dans le processus élévations-chutes, Tantale s'approche de la région sublime de l'esprit et devient 'l'aimé des dieux', symboles des qualités idéalisées de l'homme chez qui leur accomplissement s'accompagne de la joie. Toutefois, l'homme parvenu dans la sphère sublime ne peut abdiquer sa condition terrestre. A la différence du mythe chrétien et de son idéal du saint, le mythe grec contraint le héros sublime à 'redescendre sur terre', dans un idéal de juste harmonie des pulsions tant corporelles que spirituelles. Le mythe de Tantale décrit ce héros admis à la table des dieux. Cédant à l'exaltation, il s'imagine leur égal. Il les invite à sa propre table et leur sacrifie le fils de sa chair terrestre, Pélops, qu'il leur sert à manger. Mais les dieux ne sont pas dupes, à la seule exception de Déméter, la mère des fruits de la terre. Zeus ressuscite Pélops et condamne Tantale pour cette exaltation ascétique qui l'a fait s'imaginer à la portée de l'Olympe : il est enchaîné sous un arbre, dont les fruits se retirent quand il veut en manger, les pied dans une source dont l'eau se retire quand il veut en boire.

Phaéton

Il est le fils d'une mortelle et d'Hélios, l'astre solaire, qui fait mûrir les fruits terrestres, à la différence d'Apollon qui fait mûrir les fruits de l'esprit. Défié par des camarades qui mettent en doute cette filiation, Phaéton part à la recherche de son père. Celui-ci, tout à la joie de voir son fils, lui promet d'exaucer ses souhaits. Préoccupé de confondre ses détracteurs, Phaéton choisit de guider un jour durant les chevaux du char solaire et de jouer le rôle du dieu, au lieu de se contenter d'en être le fils mythique. Pour cette vaniteuse ambition, il sera puni car, s'acharnant, il a mené le char solaire hors de sa carrière régulière et s'est approché trop de la terre. Zeus doit intervenir, en foudroyant le coupable, qui est trop stupide pour reconnaître sa coulpe.

Ixion

Ce héros avait commis d'abominables forfaits, tant contre les dieux que contre les hommes qu'il a dû fuir. Mais il a reconnu ses errements et s'en est repenti. Zeus accueille amicalement le fugitif dans l'Olympe, ce qui incite celui-ci à se croire un modèle. Il s'oublie jusqu'à s'éprendre d'Héra, idéal de l'amour sublimé jusqu'à la bonté. Il veut la posséder et les dieux, ironiquement, lui façonnent un nuage à l'image d'Héra. Au lieu de revenir à la réalité, Ixion exalte son impudicité et abuse de l'image. Zeus reste indulgent tant que l'égaré ne commet pas la faute décisive : il se vante d'avoir séduit Héra et trompé l'esprit, ce qui réveille la colère du dieu, lequel précipite Ixion dans le Tartare, où il sera supplicié : attaché par les serpents de la vanité à une roue de feu qui tourne à la verticale, lui mettant perpétuellement la tête en haut puis en bas, symbolisant la folie de ses élévations et de ses rechutes incessantes.

Bellérophon

Bellérophon, qu'on ne représente guère que chevauchant Pégase, est le type du héros jeune et innocent, prince charmant, qui surgit à point nommé pour régler son compte au monstre qui désole une contrée. Et pour épouser ensuite sous les vivats la fille du vieux roi fainéant, qui n'a effectivement rien fait pour protéger les siens. Bellérophon est le fils mythique (symbolique) du dieu de la mer, Poséidon. Celui-ci n'est pas, comme son frère Zeus, une divinité de l'Olympe, lieu de la légalité stable et lumineuse. La mer, lieu de la fécondité d'où va naître Aphrodite, est aussi celui d'une légalité mouvante, trouble et souvent perverse.

Débarquant à Argos, Bellérophon qui a éveillé la jalousie du vieux roi local, est envoyé par celui-ci se faire pendre ailleurs : il ira porter un pli fermé au roi de Lycie Jobatès. Le message recommande rien moins que de tuer le messager ! Répugnant à violer ainsi les lois de l'hospitalité, Jobatès, pour que soit quand même accomplie sa mission, obtient du héros qu'il accepte d'affronter le monstre qui dévaste son pays, la Chimère. L'issue ne lui laisse aucun doute. Animal fabuleux composite avec trois têtes, de bouc, de lion et de serpent, la Chimère est à ce titre une triple dévergondeuse d'âmes. Dans le dévoiement sexuel du bouc, consommateur débridé. Dans le dévoiement social du lion, dominateur par la force. Dans le dévoiement, à l'endroit de la lumière de la vérité, du serpent, animal souterrain et tortueux. Face à la Chimère, cancer psychique, le jeune Bellérophon, pur et innocent, ne fait en effet pas le poids.

Choqués par l'inégalité disproportionnée de ce duel, les divinités de l'Olympe décident de fournir au héros le renfort de Pégase, le cheval ailé, source de l'inspiration poétique née du sang de la Méduse décapitée par Persée. Par la vertu de ses ailes, Pégase ne procure pas seulement une position stratégiquement dominante. Il inspire surtout une vision spirituellement élevée, face à quoi la Chimère lubrique, violente et rampante est insignifiante. Bellérophon va la percer de flèches qui figurent les rayons lumineux de la pénétration spirituelle. Mais Bellérophon n'a pas hérité de Poséidon la stabilité et la luminosité nécessaire pour digérer correctement un tel événement. Sa victoire va exalter son imagination vaniteuse et il va se croire maintenant assez fort, avec l'aide de Pégase, pour conquérir l'Olympe, siège de l'esprit. Les dieux ne rient plus : le héros sera précipité dans le Tartare, attaché par les serpents de sa vanité à une roue de feu !

Paul Diel souligne à ce sujet : « L'élévation sublime n'est qu'un état passager de l'âme humaine. L'homme doit redescendre sur terre. Ses désirs corporels exigent qu'il s'en préoccupe. C'est pourquoi il se trouve menacé par le danger chimérique qui l'incite à les exalter. Le vrai héros est celui qui sait résister dans ce combat continuel, qui sait vivre alternativement sur les deux plans : le plan de l'élévation spirituelle et le plan de la vie concrète. C'est l'idéal grec de l'harmonie des désirs. Mais combien grand est le danger que l'homme, ayant atteint la sublimité dans des moments d'élévation, se croie un être sublime à l'abri de toute séduction perverse. C'est par là même qu'il redevient la proie de l'exaltation chimérique. Aussi le mythe grec ne se lasse-t-il pas d'exprimer que la victoire spirituelle -l'élévation, si parfaite semble-t-elle- porte en soi le danger le plus insidieux. L'esprit vainqueur, justement à cause de sa victoire, se trouve menacé de se transformer à nouveau en esprit vaincu, en vanité. Et même en vanité d'autant plus grande que la victoire était éclatante. »

Persée

Persée est le fils de Zeus et de la mortelle Danaé, mythiquement fécondée, comme dans le mythe chrétien, par une nuée dont est tombée une pluie dorée, symbole de l'esprit divin. Acrise, le père de Danaé et l'ancêtre terrestre de Persée, que l'oracle avait averti qu'il serait tué par son petit-fils, expose la mère et l'enfant, qui sont sauvés par le Zeus, père mythique de Persée. Zeus patronne la puissance sublimante de ce fils-de-Dieu (dont les penchants au pervertissement sont fils-de-l'homme). Comme Bellérophon, Persée est appelé à monter Pégase afin de délivrer Andromède, une vierge qui, s'étant vantée d'être plus belle que les Néréides (notamment Amphitrite, Thétis et Galatée), a été enchaînée par elles à un rocher où la menace un monstre marin envoyé par Poséidon. Celui-ci la juge vaniteuse, asservie aux désirs terrestres et la destine au pervertissement par sa créature monstrueuse. Persée, à la différence de bien d'autres héros (Thésée, Ulysse), n'a pas besoin de la femme pour se tirer des périls. Il sauve Andromède et l'amène à la sublimité en l'épousant. Mais cette victoire n'est encore que passagère et il doit ensuite affronter Méduse, la reine des Gorgones. Méduse, avec ses soeurs Euryale et Sthéno, symbolise la perversion des trois pulsions essentielles (sociale, sexuelle et spirituelle) par la tyrannie, la lubricité et la banalisation de l'esprit ou le refoulement nerveux du regret des erreurs. D'une hideur effroyable (ou d'une séduction magique), Méduse, qui comme les Erinyes du remord a une chevelure faite de serpents, a le pouvoir de pétrifier (psychiquement) ceux qui se laissent méduser en cédant à son invitation à la regarder. Le moyen de vaincre Méduse réside dans la juste mesure (dont Apollon est le modèle) et dans la reconnaissance exacte de ses errements. Car l'exagération de sa propre culpabilité inhiberait l'effort réparateur. Méduse symbolise le désespoir qui envahit l'âme vaniteuse dans ses éclairs de lucidité. Il s'agit de ne pas céder à l'horreur de sa propre culpabilité, mais de capter sa juste image dans le miroir de la vérité. C'est d'Athéna que Persée recevra l'arme du combat, son 'bouclier luisant' qui reflète la vérité, invite à l'amour combatif pour le vrai et à la connaissance véridique de soi-même. Avec le glaive de la force lucide de l'esprit, Persée décapite Méduse. Du sang du monstre jaillit Pégase, le cheval des Muses qui figure l'élévation sublime et ses trois manifestations : le vrai, le beau, le bon. D'un coup de sabot dont Pégase frappe l'Hélicon, jaillit la source de l'inspiration poétique. Euryale et Sthéno veulent venger leur soeur, mais Pégase met Persée hors de leur portée. Cependant, le combat n'est jamais terminé, car la victoire sur la vanité peut se transformer en vanité de la victoire. C'est la lutte inlassable de toute une vie, aussi Persée emporte-t-il avec lui la tête de Méduse, rappel de vérité. Au géant Atlas, symbole de la résistance terrestre à l'esprit qui lui a refusé l'hospitalité, il montre la Méduse et le pétrifie. Toutefois, cette victoire ne se situe qu'au plan de l'essence et le monde terrestre titanique pervertissant survivra à Persée. Lorsque le héros mourra, il léguera la tête de Méduse à Athéna, qui la placera sur son égide, le bouclier lucide que lui a confié Zeus. Persée, champion vainqueur de la vie, sera immortalisé symboliquement sous la forme d'une étoile brillante, image de l'idéal. L'analogie avec le mythe chrétien est frappante : Persée et Jésus, fils mythiques de l'esprit divin, triomphent du principe de perversion.

Oedipe

L'oracle avait averti qu'Oedipe, fils du roi de Thèbes Laïos, allait tuer son père et épouser sa mère Jocaste. Aussi Laïos fait-il exposer son fils, après avoir pris la précaution de lui faire couper les tendons des chevilles (d'où son nom qui signifie Pieds enflés), infirmité qui souligne symboliquement les faibles ressources d'une âme qui chancèle entre banalité et nervosité. Contrairement à Zeus, esprit combatif s'il en est, qui se guérit de sa mutilation, Oedipe restera estropié. Il compense cette infériorité par une ambition de pouvoir. Eduqué par un berger qui l'a recueilli et qu'il prend pour son père, Oedipe le quitte adolescent par crainte de réaliser l'oracle. Il se rend à Thèbes, qui est alors terrorisée par un monstre, le Sphinx, situation symbolique désastreuse propre aux villes gérée par un prince dévoyé. Moitié femme et moitié lion, le Sphinx dévore ceux qui, dans l'espoir de libérer la ville, l'affrontent, lorsqu'ils se révèlent incapables de résoudre l'énigme qu'il leur pose. Laïos a promis une récompense à qui vaincrait le monstre. A la différence d'un vrai héros libérateur, Oedipe convoite la récompense et, pour vaincre le mal, il ne compte pas sur sa vaillance spirituelle, mais sur la subtilité de son intellect. Dans un chemin creux qui mène à Thèbes, la voie lui est obstruée par un vieil homme qui mène un char et qui le somme de céder le passage. C'est Laïos qui se déplace sans ses insigne royaux. Injurié par ce qu'il croit être n'importe qui, le héros fort peu héroïque perd tout contrôle et tue ignominieusement le vieillard à coup de béquille. Bien loin du rôle de libérateur qu'il se croit appelé à jouer, c'est un comportement d'une banalité consternante. La fameuse énigme que lui pose le Sphinx est symbolique de la aspiration de l'homme à s'élever au-dessus de son animalité. Elle se formule comme suit : Quel est l'animal qui le matin marche à quatre pattes, le midi à deux et le soir à trois ? Oedipe, dont l'énigme décrit précisément le parcours, peut répondre : l'homme. Et le sphinx s'écroule de son rocher pour s'écraser dans l'abîme. Oedipe est acclamé comme roi et il épouse Jocaste. Désireux de compenser sa déficience physique (et spirituelle) par la domination, il n'est pas moins dévoyé dans la perversion de l'esprit que Laïos et un nouveau fléau accable bientôt Thèbes : la peste. Les prêtres affirmant que la calamité n'est que l'effet d'une culpabilité, Oedipe ordonne qu'on découvre le coupable, démontrant ainsi ses lacunes à se connaître lui-même. Le devin Tirésias, porte-voix de l'esprit, accuse Oedipe, à qui il enjoint de reconnaître ses déviances. Oedipe chasse le révélateur. Jocaste, horrifiée, se tue, mais Oedipe continue de se refuser à tout aveu. Cependant, par regret sublime d'avoir tué en lui l'esprit-père pour épouser la terre-mère, il s'arrache les yeux et se fait conduire par sa fille Antigone au sanctuaire des Euménides, à Colonne. Les Euménides sont des Erinyes bienfaisantes qui dispensent, non pas le tourment du remord, mais le regret libérateur de la coulpe reconnue dans la lucidité à l'égard de soi-même. Entraîné dans la chute par sa faiblesse, il puise dans cette chute les ressources de son élévation.

L'erreur de la psychanalyse dans la définition du complexe d'Oedipe est de réduire le moteur de celui-ci à sa seule pulsion sexuelle, qui l'aurait poussé à ne tuer son père que pour épouser sa mère.

Jason

Chef de la confrérie des Argonautes, au nombre desquels on compte Héraclès, Thésée et Orphée, Jason embarque ses compagnons dans une entreprise commune de libération sur l'Argo (ce qui signifie 'vaisseau blanc'), à la conquête de leur purification : la Toison d'Or. La couleur dorée de la lumière solaire figure la spiritualisation et l'innocence du bélier la sublimation, à la différence de l'or métal qui représente le pervertissement alourdissant de la matière. Les déficiences des Argonautes ne se situent certes pas dans la banalité, mais dans leur tendance perverse à la domination abusive et dans leur incapacité d'une liaison sexuelle durable. La Toison d'Or est gardée par un dragon. L'objet initial de l'expédition est la domination : Jason n'accédera au trône du roi son père, tué par l'usurpateur Pélias, que s'il conquiert le Trésor sous sa signification sublime. S'il réalise l'exploit de manière purifiante, son règne sera bénéfique, tant pour lui-même que pour tout le pays (symboliquement pour le monde entier). A défaut, il ne sera lui-même qu'un usurpateur. Rescapé du massacre, Jason a été recueilli par le Centaure Chiron (ce qui est un indice de banalité). L'oracle a averti Pélias contre « un homme qui ne porte qu'une sandale », indication de la déficience spirituelle que Jason doit compenser. Pélias est disposé à abdiquer si Jason prouve sa légitimité en réalisant l'exploit de rapporter la Toison d'Or. Fait exceptionnel pour un héros libérateur, Jason ne se sent pas de force à accomplir seul l'exploit. Il convainc des compagnons de qualité, qui l'aident à construire l'Argo et à se rendre à Colchos où se trouve la Toison d'Or. En passant les Symplégades, deux rochers qui se rapprochent pour écraser l'Argo, le gouvernail est avarié, ce qui est une indication néfaste. Aétès, roi de Colchos, n'est toutefois disposé à céder la Toison qu'à la condition préalable que Jason attelle à une charrue des taureaux indomptés, dont le souffle est de feu et les pieds d'airin (indice d'une âme vaillante), pour labourer un champ et y semer les dents d'un dragon qu'a tué un autre héros libérateur. Jason y parvient, mais des dents qu'il a semées naissent des hommes de fer qu'il lui faut vaincre. Plutôt que les vaincre par la pureté de son esprit, Jason use d'un stratagème : il ramasse des pierres et les jette tantôt sur les uns et tantôt sur les autres, de sorte que les uns se croient attaqués par les autres et qu'ils s'entre-tuent. Cette victoire, qui n'est pas celle de la vaillance de l'esprit, est une trahison à la mission essentielle de justice des Argonautes. Et c'est une fois encore avec les armes de la ruse que Jason va affronter le dragon. Il séduit la magicienne Médée, fille du roi de Colchos. Héros défaillant, il ne tue pas le dragon au combat : il l'endort avec un philtre préparé par Médée et subtilise la Toison. Il a esquivé le travail intérieur de purification. Poursuivi par Aétès, il ne lui échappe que parce que Médée tue son propre frère Absyrtos et le découpe en morceaux qu'elle jette à la mer. Elle retarde ainsi Aétès qui s'applique à repêcher les lambeaux de son fils, sacrifié à la coulpe du faux héros. Celui-ci rapporte la Toison à Pélias et accède enfin au trône. Victime d'intrigues, il sera bientôt chassé du pays. Pour se soustraire à l'envoûtement de Médée, il l'abandonne. Devenue une Erynie, Médée tue leurs enfants. Désespéré, Jason se repose à l'ombre de l'Argo où il sera écrasé comme par une massue (poids mort des matérialités inanimées) par une poutre qui s'est détachée du navire, en sanction de sa banalité.

Thésée

Fils mythique de Poséidon, Thésée est le fils corporel d'Egée, roi d'Athènes qui, en voyage loin de son pays, a séduit Actia, mère de Thésée. Obligé de rentrer à Athènes, Egée cache sous un rocher une épée (arme du combattant de l'esprit) et des sandales (arme du pied, expression de la matière animée par l'âme). Adolescent, Thésée est assez fort pour soulever le rocher. Armé et chaussé, il part à la recherche de son père. Sur le chemin d'Athènes, il tue les cruels brigands Procruste et Sinis. Il vainc le géant Sciron qui, assis au bord d'une falaise, humilie les voyageurs en exigeant qu'ils lui lavent les pieds. Alors qu'ils y sont absorbés, Sciron les pousse dans la mer où une tortue géante les dévore. Thésée fait subir le même sort à Sciron. Il s'empare de la massue du géant Péripéthès (qui est lui aussi fils mythique de Poséidon), péripétie qui marque toutefois le début de son déclin. Parvenu à Athène, il se distingue par une bravade superflue. Raillé par les Athéniens pour sa tenue barbare, sa réaction est disproportionnée : il saisit un char à boeufs et le jette par dessus un temple ! Fêté par Egée, il suscite la jalousie de Médée, répudiée par Jason et qu'Egée a épousée entre temps. Convaincue d'avoir tenté d'empoisonner Thésée, Médée est chassée de la cour d'Egée, lequel est délivré de son emprise. Ayant tué le Taureau de Marathon, Thésée a été jugé digne de partager le trône royal avec Egée. Athènes devait alors au roi de Crète Minos un tribut abominable, que son épouse Pasiphaé lui avait suggéré d'imposer: sept jeunes garçons et sept jeunes filles innocents qui sont sacrifiés en pâture au Minotaure, le monstre mi-homme mi-taureau, né des amours de Pasiphaé avec Poséidon. Minos, réputé pourtant pour sa sagesse, a honte du monstre enfanté par son épouse. Il le cache dans le Labyrinthe (figurant le subconscient), oeuvre de l'intellect de l'ingénieux Dédale. Thésée décide de neutraliser son monstrueux frère mythique. Il s'embarque avec les futures victimes du Minotaure sur un navire aux voiles noires ; il a promis de hisser des voiles blanches en cas de victoire. Fils de Poséidon, il est vulnérable à la tentation de céder à la banalité. Il doit surmonter deux périls : le monstre, qu'il doit éliminer, et le Labyrinthe, dont il doit retrouver l'issue. C'est le camp de l'injustice qui va lui fournir l'aide décisive dans la personne d'Ariane, une des filles de Minos, vierge à conquérir qui s'est éprise de lui. Elle lui apporte la pureté de son amour, afin de l'empêcher de s'égarer dans les détours du mensonge, grâce à la pelote de fil conducteur qu'elle lui prête. Vainquant le monstre par la force d'un amour vrai, il aurait suffi à Thésée, pour que sa mission soit parfaitement accomplie, qu'il remplisse sa promesse d'amour en épousant Ariane. C'est là qu'il échoue. Il tue le Minotaure, mais avec la massue du brigand (et non avec le glaive de son esprit). Exploitant l'amour d'Ariane, sa victoire est le fruit d'une trahison, l'exploit d'un pervers qui séduit ensuite Phèdre, la soeur d'Ariane, une nerveuse hystérique, que le mythe présente sous l'image de l'amazone qui combat l'homme pour en tuer l'âme. Thésée quitte ensuite la Crète comme un brigand : il rapte Phèdre et Ariane et abandonne cette dernière à Naxos, où elle va céder à Dionysos et former avec lui un couple infernal orgiaque. Dans cette trahison du héros se retrouve tant la domination abusive que la perversion sexuelle. A l'approche d'Athènes, Thésée oublie de hisser la voile blanche et Egée, le croyant tué par le Minotaure, se suicide. La défaite du héros libérateur est consommée dans la banalité : s'armant contre Pirithos, un aventurier qui pille la contrée, Thésée se lie d'amitié avec lui. Ensemble, ils vainquent les Centaures, mais à seule fin de s'emparer de leur butin et de prendre leur place au festin. Ils enlèvent Hélène, la soeur de Castor et de Pollux et la jouent aux dés. Thésée l'emporte et, pour dédommager son compagnon, il accepte de l'aider à enlever Perséphone, l'épouse de Hadès. Thésée en est arrivé à chercher le dépassement dans l'ignominie, par crânerie cynique absurde. Ce n'est qu'une fausse libération qui va sceller son sort : la chute dans le Tartare, d'où Héraclès, vainqueur de la banalisation, l'arrachera de la pierre à laquelle il a été rivé, mais n'en ramènera que l'âme morte. Son élan héroïque sera ensuite définitivement anéanti par l'emprise de son épouse, Phèdre, qui s'éprend d'Hippolyte, le fils de Thésée. Ulcérée d'être dédaignée par Hippolyte, Phèdre accuse celui-ci de projeter de tuer son père pour régner à sa place. Thésée chasse son fils qui est dévoré par un monstre marin envoyé par Poséidon. La mesure est alors comble et Thésée regagne le Tartare à jamais.

Héraclès

Héraclès, dont le nom signifie 'gloire d'Héra', est un descendant de Persée et donc de Zeus, qui a fécondé sa mère Alcmène, en prenant les traits de son époux, Amphitryon. Héra, jalouse d'Alcmène, est hostile à Héraclès. L'image de la fécondation spirituelle évacue toutefois toute allusion à une union charnelle. Héra, qui préside à l'amour sublime, sera sanctionnée pour cette mesquinerie possessive : elle sera suspendue par une chaîne d'or entre ciel et terre, attachée à la sphère spirituelle tout en en étant exclue. Cette opposition entre la force de l'esprit et le don de l'amour va déterminer le destin d'Héraclès. Héritier de la puissance d'élan spirituel de son père mythique, il n'est pas fils d'Héra et il devra lutter dans le voie tracée par Héra contre son penchant à la dispersion sexuelle perverse. Zeus, qui souhaite former pour le monde entier un souverain juste et fort, avait décrété que ce serait l'enfant réunissant la force de l'esprit et l'équilibre de l'âme qui naîtrait à la date qu'il avait choisie (celle prévue pour la délivrance d'Alcmène). Pour déjouer ce dessein, Héra est parvenue à retarder la naissance d'Héraclès et c'est Eurystée, sujet ordinaire, qui naît à la date arrêtée par Zeus. Comme dans le mythe chrétien, le sauveur du monde ne régnera pas sur le monde, mais sur l'esprit. Héraclès devra accepter d'être le serviteur d'un médiocre, ce qui le gardera de laisser pervertir sa pulsion sociale par l'usage abusif de sa position dominante. Apollon lui enseignera à dominer sa propre faiblesse, laquelle est son ennemi essentiel. C'est dans un statut de servitude qu'il accomplira ses travaux de purification. Il ne doit pas exalter vaniteusement son élan spirituel combattif et l'oracle du dieu lui commande de se réconcilier avec Héra. Héros purificateur, ses propres faiblesses, fréquentes, ne sont que des épisodes qui, entre les victoires, lui rappellent sa propre faiblesse qu'il doit parvenir à vaincre. Il va étouffer le Lion de Némée, dompter le Taureau de Crète, capturer vivant le Sanglier d'Erymanthe, symbole de débauche effrénée, vaincre les Amazones-tueuses d'homme (auquel elles veulent se substituer au lieu de le compléter = tueuses d'âme). Dans ce combat contre la banalisation, Héraclès nettoie les Ecuries d'Augias, en y faisant passer le fleuve Alphée et en libérant les Boeufs luisants. Il tue l'Hydre de Lerne, serpent aux têtes multiples qui repoussent aussitôt coupées (il en cautérise les blessures avec son flambeau). Il affronte Géryon, un géant à trois têtes (les trois perversions : banalisation, tyrannie, débauche luxurieuse). Il vainc le géant Antée, anti-dieu qui reprend force chaque fois que son pied touche terre, ce dont l'empêchera Héraclès en le soulevant du sol. Il tue Diomède qui jetait ses victimes en pâture à ses chevaux. Il abat de ses flèches les oiseaux du Lac Stymphale, qui obscurcissaient le ciel. Il poursuit une année durant, pour la capturer vivante, la Biche aux Pieds d'airain, figure de sensibilité sublime et de force d'âme. Il va jusqu'au bout du monde pour en rapporter les Pommes d'or des Hespérides et, enfin, il dompte le chien Cerbère, gardien du Tartare, pour en ramener Thésée. En regard de ces exploits héroïques, il y a ses déficiences : Eros, profitant de son sommeil, lui dérobe ses armes ; séduit par Dionysos, il défie le dieu de résister plus longtemps que lui à la beuverie et, vaincu, il est contraint par lui de suivre sa Thiase. Il outrage ses épouses successives. Adolescent, il a épousé Mégare, mais les liens conjugaux le rendent furieux, au point qu'il saccage leur maison et tue leurs enfants avant d'abandonner sa femme. Toute sa vie sera l'expiation de ce crime. Il devient ensuite l'esclave de son épouse Omphale, acceptant de s'avilir en filant et en se parant de robes orientales. Après maintes aventures futiles, il épouse Déjanire qu'il a dû disputer à Achéloos, qui avait pris d'abord la forme d'un serpent et ensuite d'un taureau. Mais Déjanire n'est qu'une femme banale qui, pour traverser un fleuve (celui de la vie quotidienne), accepte l'aide du centaure Nessus, qui tente de la violer. Héraclès parvient à tuer Nessus par les flèches (de son esprit), mais Nessus mourant offre à Déjanire sa tunique trempée de son sang, lui garantissant l'amour de son mari si elle la lui fait porter. Déjanire accepte le présent. Mais le sang du centaure est un venin de débauche et Héraclès tombe amoureux d'Iole. La tunique lui colle à la peau et le brûle. Comprenant enfin qu'il ne parviendra jamais à se purifier de sa tendance à la débauche luxurieuse pour se réconcilier avec Héra, le héros décide de se sacrifier à elle en holocauste. Il dresse un bûcher sur lequel Zeus accepte de lancer son éclair illuminant. Surmontant son penchant dionysiaque, Héraclès renaît, comme le Phénix, en état d'élévation. Zeus accueille son fils préféré et le héros, devenu une divinité de l'Olympe, épouse Hébé, qui sert aux dieux le nectar et l'ambroisie qui leur conservent leur qualité d'âme et d'esprit.

Asclépios

A l'inverse de l'adage 'mens sana in copore sano', qui affirme que la santé de l'esprit est conditionnée par celle du corps, la médecine à laquelle préside Apollon professe qu'il n'y a pas de vraie santé du corps sans grande santé préalable de l'esprit. Il existe toutefois une technique pour remédier aux défectuosités de la mécanique corporelle et pour permettre de la relancer provisoirement. C'est le centaure Chiron qui en conserve les formules. Cette médecine profane se préoccupe de s'affranchir, par une intellectualisation radicale, des pratiques magiques suggestives de purification. Le mythe veut que Chiron, qui s'obstine à ne soigner que les corps, souffre d'une blessure inguérissable que lui a faite au pied une flèche d'Apollon. Le mythe complète la représentation de la médecine par une troisième divinité, Asclépios, qui considère que tout être vivant est un organisme psycho-somatique. Seul l'intellect de l'homme est assez vaniteux pour concevoir l'idée, pseudo-scientifique, qu'il n'est que soma. Toutefois, la réalité des maladies de l'esprit le contraindra tôt ou tard à la prendre en compte : c'est le rôle d'Asclépios, fils d'Apollon et initiateur de la science médicale. La maladie met le patient dans un état mineur : elle le replace subconsciemment dans le monde magique de l'enfance, vis à vis du médecin dans la position de dépendance qu'il avait vis à vis de son père et, dans bien des cas, l'investit des pouvoirs d'un magicien. Mais Asclépios n'a rien d'une idole. Il figure chaque homme destiné à se purifier, à se 'diviniser' en se guérissant de sa tendance à la banalisation. Est significatif à cet égard le Gorgoneion, qui est porté comme un talisman. Les prêtres d'Asclépios invitaient les malades à venir dormir dans le temple d'Apollon et s'appliquaient ensuite à expliquer leurs rêves. La tentation d'Asclépios est d'ériger en but ultime la nécessité de prendre en compte les contingences. C'est alors la mort de l'âme de la médecine, la banalisation dont le châtiment est la foudre de Zeus. L'effort intellectuel d'Asclépios n'est légitime que tant qu'il est orienté sur les exigences de l'esprit.

Prométhée

Au contraire du mythe d'Asclépios, qui figure l'effort intellectuel salutaire lorsqu'il est orienté sur l'exigence de l'esprit et le sens évolutif de la vie, le mythe de Prométhée figure l'effort de l'intellect pour se passer de l'esprit. Alors que Zeus a conçu l'homme comme être spirituel, animé du désir essentiel de l'élan évolutif vers le surconscient, Prométhée va le créer conscient et individué, capable de faux choix, qui le font régresser vers le préconscient animal, vers la Terre-mère. Pour modeler sa créature, Prométhée utilise le comble de la banalité : la glaise boueuse. Pour animer celle-ci, il ne prétend pas emprunter la lumière de l'Olympe, mais le feu, qui n'est que sa forme utilitaire. Et il en est réduit à le dérober. Facteur de production, l'intellect démultiplie les désirs et distrait les hommes du désir essentiel. Ils en oublient le sens de la vie et l'intellect est dès lors, bien qu'ingénieux, insensé. Prométhée, dont le nom signifie prévoyant, a un frère, Epiméthée, qui ne réfléchit pas avant d'agir, mais au contraire seulement après coup. Ce qui va l'amener à se laisser séduire par Pandore, qu'il va épouser. Elle lui offre un coffret fermé, symbole du subconscient, qui renferme tous les vices. Comme le fera Eve dans le mythe judaïque, elle va initier l'humanité au pervertissement de la banalisation ou de l'exaltation de l'imagination. Prométhée, bien qu'il ait résisté à Pandore, n'est pas sauvé pour autant, car il est toujours en opposition avec le sens de l'esprit. Il subira le châtiment de la banalisation : il sera enchaîné à la matière-rocher. Il ne sera sauvé que par le sacrifice du Centaure Chiron, principe de la guérison banale qui va céder sa place à la guérison essentielle, acquise par l'évolution de l'intellect dans l'orientation de l'esprit. Chiron va faire don à Zeus de son immortalité afin que Prométhée, revenu de sa révolte, la reçoive enfin. On notera que, Noé avant la lettre, c'est le fils de Prométhée, Deucalion, qui se charge de repeupler la terre après le déluge, en jetant derrière lui des pierres dont naissent les hommes. Compris dans toute son ampleur significative, Prométhée est la représentation symbolique de l'humanité.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

En effet, les fascismes – non pas uniquement le fascisme italien – en tant que phénomènes politiques, doivent d’être étudiés et leurs résultats longuement médités. En 1977, Georges Gondinet et Daniel Cologne se prononcent sur cette épineuse question avec leur fascicule Pour en finir avec le fascisme. Essai de critique traditionaliste-révolutionnaire (1). L’objectif de ce roboratif essai au titre provocateur consiste tout d’abord à mettre dos à dos les deux « mythologisations » du fascisme : la première positive, émanant des milieux dit d’extrême droite; la seconde provenant des ennemis du fascisme, soit le libéralisme et le marxisme. Les auteurs se posent en « héritiers partiels et lucides ». Leur critique du phénomène fasciste s’inscrit donc dans une troisième voie où dominent l’influence de la Tradition Primordiale et le recul historique.

En effet, les fascismes – non pas uniquement le fascisme italien – en tant que phénomènes politiques, doivent d’être étudiés et leurs résultats longuement médités. En 1977, Georges Gondinet et Daniel Cologne se prononcent sur cette épineuse question avec leur fascicule Pour en finir avec le fascisme. Essai de critique traditionaliste-révolutionnaire (1). L’objectif de ce roboratif essai au titre provocateur consiste tout d’abord à mettre dos à dos les deux « mythologisations » du fascisme : la première positive, émanant des milieux dit d’extrême droite; la seconde provenant des ennemis du fascisme, soit le libéralisme et le marxisme. Les auteurs se posent en « héritiers partiels et lucides ». Leur critique du phénomène fasciste s’inscrit donc dans une troisième voie où dominent l’influence de la Tradition Primordiale et le recul historique. La question du matérialisme biologique, c’est-à-dire de la race, figure parmi les sujets évoqués dans cet essai. En bon évoliens, les auteurs condamnent le racisme biologique national-socialiste et adoptent sans réelle surprise les positions de Julius Evola exprimées dans Synthèse de doctrine de la race (2). « La pureté de la race ainsi comprise résulte de l’équilibre entre les trois niveaux existentiels : l’esprit, l’âme, et le corps. Il n’y a pas de pureté raciale sans une totalité de l’être, un parfait accord entre ses traits somatiques, ses dispositions psychiques et ses tendances spirituelles (p. 24). » Les auteurs en arrivent à la conclusion que la race de l’esprit, qu’ils nomment « générisme » est « la condition sine qua non du dépassement du fascisme, du retour à un traditionalisme véritable, de l’effort vers une révolution authentique (p. 25) ».

La question du matérialisme biologique, c’est-à-dire de la race, figure parmi les sujets évoqués dans cet essai. En bon évoliens, les auteurs condamnent le racisme biologique national-socialiste et adoptent sans réelle surprise les positions de Julius Evola exprimées dans Synthèse de doctrine de la race (2). « La pureté de la race ainsi comprise résulte de l’équilibre entre les trois niveaux existentiels : l’esprit, l’âme, et le corps. Il n’y a pas de pureté raciale sans une totalité de l’être, un parfait accord entre ses traits somatiques, ses dispositions psychiques et ses tendances spirituelles (p. 24). » Les auteurs en arrivent à la conclusion que la race de l’esprit, qu’ils nomment « générisme » est « la condition sine qua non du dépassement du fascisme, du retour à un traditionalisme véritable, de l’effort vers une révolution authentique (p. 25) ».

En toda esta trayectoria hemos percibido la necesidad de seguir profundizando en la vía de la espiritualidad, y si en su momento hemos querido mostrar perspectivas muy concretas del mundo islámico, ahora, en estos tiempos en los que la religiosidad y las grandes verdades del Espíritu se han visto erosionadas de forma irreversible, consideramos que cierta visión tradicional del Catolicismo se integraba perfectamente en los propósitos y finalidades que, desde nuestros inicios, hemos proyectado. Dentro de las corrientes del tradicionalismo católico podríamos incluir al propio

En toda esta trayectoria hemos percibido la necesidad de seguir profundizando en la vía de la espiritualidad, y si en su momento hemos querido mostrar perspectivas muy concretas del mundo islámico, ahora, en estos tiempos en los que la religiosidad y las grandes verdades del Espíritu se han visto erosionadas de forma irreversible, consideramos que cierta visión tradicional del Catolicismo se integraba perfectamente en los propósitos y finalidades que, desde nuestros inicios, hemos proyectado. Dentro de las corrientes del tradicionalismo católico podríamos incluir al propio  Attilio Mordini, autor de la presente obra, fue un autor muy especial, tanto a nivel literario, como pensador, así como en su propia vida personal. Su paso por este mundo fue relativamente corto y accidentado. De origen florentino, vivió unos años dramáticos, los más trascendentales del pasado siglo, y acabó participando como voluntario en el Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos años de guerra se adhirió a la República Social Italiana, y cuando ésta cayó acabó vagando por Italia, camino de Roma. Finalmente, como ocurrió con muchos combatientes italianos que apoyaron el régimen precedente, Mordini acabó siendo detenido por los partisanos y sometido a un juicio del que finalmente sería absuelto. Durante su estancia en la cárcel sufrió todo tipo de penalidades y maltratos, que a muy temprana edad le hicieron contraer tuberculosis, una

Attilio Mordini, autor de la presente obra, fue un autor muy especial, tanto a nivel literario, como pensador, así como en su propia vida personal. Su paso por este mundo fue relativamente corto y accidentado. De origen florentino, vivió unos años dramáticos, los más trascendentales del pasado siglo, y acabó participando como voluntario en el Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos años de guerra se adhirió a la República Social Italiana, y cuando ésta cayó acabó vagando por Italia, camino de Roma. Finalmente, como ocurrió con muchos combatientes italianos que apoyaron el régimen precedente, Mordini acabó siendo detenido por los partisanos y sometido a un juicio del que finalmente sería absuelto. Durante su estancia en la cárcel sufrió todo tipo de penalidades y maltratos, que a muy temprana edad le hicieron contraer tuberculosis, una

This mammoth volume is a collection of twenty distinct philosophical reflections written over the course of a decade. Most of them are essays, some almost of book length. Others would be better described as papers. A few are well structured notes. There is also one lecture. A magnum opus like Prometheus and Atlas does not emerge from out of a vacuum, and an alternative title to these collected works could have been “The Path to Prometheus and Atlas.” While there are a few pieces that postdate not only that book but also World State of Emergency, most of the texts included here represent the formative phase of my thought. Consequently, concepts such as “the spectral revolution” and “mercurial hermeneutics” are originally developed in these essays.

This mammoth volume is a collection of twenty distinct philosophical reflections written over the course of a decade. Most of them are essays, some almost of book length. Others would be better described as papers. A few are well structured notes. There is also one lecture. A magnum opus like Prometheus and Atlas does not emerge from out of a vacuum, and an alternative title to these collected works could have been “The Path to Prometheus and Atlas.” While there are a few pieces that postdate not only that book but also World State of Emergency, most of the texts included here represent the formative phase of my thought. Consequently, concepts such as “the spectral revolution” and “mercurial hermeneutics” are originally developed in these essays.

Footnotes:

Footnotes:

La première partie intitulée « le feu dans le monde indo-européen » étudie successivement les noms du feu, ainsi que le rapport de l’un d’entre eux avec celui du souffle, la place du feu dans le formulaire reconstruit, les motifs, les énigmes, les paradoxes où il figure, dans la triade des couleurs, dans la cosmologie, la cosmogonie, l’eschatologie, les cycles temporels ; ses rapports avec les trois fonctions et les quatre cercles de l’appartenance sociale ; ses divers rôles dans la société et dans le panthéon. Une étude détaillée est consacrée à son emploi dans le culte et aux exemples d’un culte du Feu divin, qui constituent l’objet des deux parties suivantes.

La première partie intitulée « le feu dans le monde indo-européen » étudie successivement les noms du feu, ainsi que le rapport de l’un d’entre eux avec celui du souffle, la place du feu dans le formulaire reconstruit, les motifs, les énigmes, les paradoxes où il figure, dans la triade des couleurs, dans la cosmologie, la cosmogonie, l’eschatologie, les cycles temporels ; ses rapports avec les trois fonctions et les quatre cercles de l’appartenance sociale ; ses divers rôles dans la société et dans le panthéon. Une étude détaillée est consacrée à son emploi dans le culte et aux exemples d’un culte du Feu divin, qui constituent l’objet des deux parties suivantes.

Renaud Fabbri is a professor of political science at l’Université de Versailles. Over the past few years he has been quietly blogging away at

Renaud Fabbri is a professor of political science at l’Université de Versailles. Over the past few years he has been quietly blogging away at

It was during his travels to Europe and Asia during the 1920s and ‘30s, as well as a great deal of wide reading while living in a shack in Woodstock, New York, that Campbell developed his interest in world mythology. He also discovered the ideas of C. G. Jung, which were to profoundly influence all of his work. Indeed, he participated in many of the early and historic Eranos conferences in Switzerland alongside not only Jung himself, but such luminaries as Mircea Eliade, Karl Kerényi, and Henry Corbin, among many others. In 1934 Campbell was hired as a professor at Sarah Lawrence College in New York, a position he was to hold until his retirement in 1972, after which he and his wife moved to Honolulu, Hawaii.

It was during his travels to Europe and Asia during the 1920s and ‘30s, as well as a great deal of wide reading while living in a shack in Woodstock, New York, that Campbell developed his interest in world mythology. He also discovered the ideas of C. G. Jung, which were to profoundly influence all of his work. Indeed, he participated in many of the early and historic Eranos conferences in Switzerland alongside not only Jung himself, but such luminaries as Mircea Eliade, Karl Kerényi, and Henry Corbin, among many others. In 1934 Campbell was hired as a professor at Sarah Lawrence College in New York, a position he was to hold until his retirement in 1972, after which he and his wife moved to Honolulu, Hawaii. Moyers, a well-respected figure in broadcasting, filmed a series of interviews with Campbell during the mid-1980s, mostly at Skywalker Ranch, that were edited into six one-hour episodes and broadcast on PBS in 1988, along with an accompanying

Moyers, a well-respected figure in broadcasting, filmed a series of interviews with Campbell during the mid-1980s, mostly at Skywalker Ranch, that were edited into six one-hour episodes and broadcast on PBS in 1988, along with an accompanying  Regardless of whether these accusations are true or not, they follow a pattern that is typical for any artist or scholar who refuses to tow the party line. If Campbell had been engaged in “deconstructing” mythology, and showing that the Mahabharata or the Arthurian legends were nothing more than “narratives” expressing patriarchy and sexual repression for example, his personal failings in the eyes of academia would have been ignored. Surely what really bothers academics about Campbell, as well as about scholars with a similar worldview such as Jung, Mircea Eliade, or René Guénon, is that they dared to assert that there is an essential meaning to things, which of course then implies that there may actually be such a thing as values and traditions that are worth preserving.

Regardless of whether these accusations are true or not, they follow a pattern that is typical for any artist or scholar who refuses to tow the party line. If Campbell had been engaged in “deconstructing” mythology, and showing that the Mahabharata or the Arthurian legends were nothing more than “narratives” expressing patriarchy and sexual repression for example, his personal failings in the eyes of academia would have been ignored. Surely what really bothers academics about Campbell, as well as about scholars with a similar worldview such as Jung, Mircea Eliade, or René Guénon, is that they dared to assert that there is an essential meaning to things, which of course then implies that there may actually be such a thing as values and traditions that are worth preserving. Surely a large part of the success of The Power of Myth, as it certainly was in my case, was due to the fact that Campbell comes across in his recorded interviews and lectures as an extremely likeable man with a gift for communicating complex ideas and stories in simple language. He was the very embodiment of your favorite teacher, who (hopefully) turned you on to the wonders of the world of ideas and filled you with the fiery passion to learn more about a particular subject. Like the very best teachers, what you learned from him only marked the starting point in a long odyssey that ended up leading you to other ideas and other destinations in life.

Surely a large part of the success of The Power of Myth, as it certainly was in my case, was due to the fact that Campbell comes across in his recorded interviews and lectures as an extremely likeable man with a gift for communicating complex ideas and stories in simple language. He was the very embodiment of your favorite teacher, who (hopefully) turned you on to the wonders of the world of ideas and filled you with the fiery passion to learn more about a particular subject. Like the very best teachers, what you learned from him only marked the starting point in a long odyssey that ended up leading you to other ideas and other destinations in life.

La troisième période, la plus longue, s’étire de 1930 à 1951 et correspond à l’accomplissement doctrinal. Retiré dans la ville du Caire, et bientôt marié à une égyptienne, Guénon a tout le loisir d’affiner les éléments de son système et de préciser plusieurs notions importantes, telles que l’initiation, la réalisation métaphysique, le sens du symbolisme, etc. Tout ce travail aurait peut-être été vain s’il ne s’était constitué autour de lui une petite équipe entièrement dévouée à sa pensée, une revue (Le Voile d’Isis, Études Traditionnelles) qui lui servait de relais avec le monde dit « traditionnel » et, bientôt, des groupes initiatiques qui vont constituer le principal lieu de résonance du système guénonien, aussi bien en théorie qu’en pratique. A ce titre, il faut bien avouer que Guénon a écrit un nouveau chapitre des modalités de la réception des idées, celui de réussir à concilier engagement spirituel et combat (méta)politique.

La troisième période, la plus longue, s’étire de 1930 à 1951 et correspond à l’accomplissement doctrinal. Retiré dans la ville du Caire, et bientôt marié à une égyptienne, Guénon a tout le loisir d’affiner les éléments de son système et de préciser plusieurs notions importantes, telles que l’initiation, la réalisation métaphysique, le sens du symbolisme, etc. Tout ce travail aurait peut-être été vain s’il ne s’était constitué autour de lui une petite équipe entièrement dévouée à sa pensée, une revue (Le Voile d’Isis, Études Traditionnelles) qui lui servait de relais avec le monde dit « traditionnel » et, bientôt, des groupes initiatiques qui vont constituer le principal lieu de résonance du système guénonien, aussi bien en théorie qu’en pratique. A ce titre, il faut bien avouer que Guénon a écrit un nouveau chapitre des modalités de la réception des idées, celui de réussir à concilier engagement spirituel et combat (méta)politique.

Evola, afferma Lami: “imposta…il problema filosofico in chiave individuale, o meglio, ‘esistenziale’, e risolve il metodo filosofico nella filosofia, e quest’ultima in una sorta di fenomenologia dell’individuo” . Da tale asserzione si evincono la potenza e l’originalità, nel panorama filosofico d’allora, non solo del momento speculativo evoliano, ma del suo percorso esistenziale. Infatti, l’attraversamento che egli compie dell’attualismo gentiliano, ritenuto vertice insuperato del pensiero europeo, prende le mosse, e qui Lami coglie pienamente nel segno, da Michelstaedter, dalla sua Persuasione. Questa, nell’esegesi lamiana, si configura quale: “…piacevolissima sensazione, quel piacere morale che si persegue nell’atto della liberazione, dell’auto-redenzione dal macchinamento sociale” .

Evola, afferma Lami: “imposta…il problema filosofico in chiave individuale, o meglio, ‘esistenziale’, e risolve il metodo filosofico nella filosofia, e quest’ultima in una sorta di fenomenologia dell’individuo” . Da tale asserzione si evincono la potenza e l’originalità, nel panorama filosofico d’allora, non solo del momento speculativo evoliano, ma del suo percorso esistenziale. Infatti, l’attraversamento che egli compie dell’attualismo gentiliano, ritenuto vertice insuperato del pensiero europeo, prende le mosse, e qui Lami coglie pienamente nel segno, da Michelstaedter, dalla sua Persuasione. Questa, nell’esegesi lamiana, si configura quale: “…piacevolissima sensazione, quel piacere morale che si persegue nell’atto della liberazione, dell’auto-redenzione dal macchinamento sociale” .