Profondément influencé par l’idéalisme allemand, tout en s’enracinant dans l’histoire russe et la foi orthodoxe, le slavophilisme propose une solution originale et dialectique au dilemme romantique de la modernité. Par son rejet simultané du despotisme autoritaire et de l’individualisme capitaliste, cette utopie conservatrice serait riche d’enseignement pour une Russie aujourd’hui encore à la recherche d’une nouvelle voie.

Entre tradition et modernité, le XIXe siècle est pour la Russie un siècle de questionnements : la Russie est-elle un pays sans passé, excroissance orientale et arriérée de la civilisation européenne à laquelle elle doit s’assimiler pour enfin rentrer dans l’histoire, ou bien est-elle porteuse d’une civilisation propre, à mi-chemin entre Orient et Occident, qu’elle se doit de faire fleurir ?

C’est de ce questionnement que naît un mouvement effervescent et complexe, influencé par la modernité européenne, mais proclamant la richesse et la créativité du peuple russe. Les tableaux d’Ivanov, les symphonies de Glinka et les poèmes de Pouchkine, tous clament haut et fort la dignité de l’âme russe, porteuse d’un message à la fois universel et profondément enraciné. Le slavophilisme, qui s’épanouit de 1830 à 1860, est, de ce mouvement, la branche philosophique.

C’est par l’influence de l’idéalisme, mais surtout du romantisme allemand, lui-même naissant politiquement d’une opposition nationale et mystique à la France des Lumières, que les slavophiles construisirent leur rejet de l’Europe. Ainsi du même coup s’inspirent-ils d’un mouvement typiquement européen et rejettent-ils l’Occident. C’est donc à l’image du romantisme lui-même, « rejet moderne de la modernité » au « caractère fabuleusement contradictoire »1, que les slavophiles produisirent une idéologie originale : romantique, conservatrice, nationaliste, mais surtout profondément dialectique, mêlant désir de conservation et volonté d’émancipation du peuple et de l’individu.

La Russie comme solution à l’impasse moderne

Pour les slavophiles, le paradoxe entre inspiration occidentale et rejet de l’Occident n’est en réalité qu’apparent : le slavophilisme propose à chaque fois l’idée russe comme aboutissement de la recherche dialectique du romantisme occidental.

Ainsi, par exemple, à l’antinomie philosophique et épistémologique entre foi et raison, les slavophiles proposent une solution typiquement romantique d’union des contraires : ils reprennent et mènent à son aboutissement la critique, au nom de l’intuition intellectuelle et de la Révélation, du rationalisme hégélien par Schelling2. S’ils critiquent la raison instrumentale, lit de Procuste pour la psyché humaine, qui participe à l’éclatement moderne de la personnalité et qui ne peut appréhender substantiellement la réalité du monde, ils ne professent pas pour autant un mysticisme antirationaliste. Acceptant la raison instrumentale comme une des puissances de l’esprit, mais sans la considérer comme la plus grande, ils préconisent sa soumission à un ensemble surplombant. Mobilisant les Pères Grecs de l’Église (Maxime le Confesseur et Isaac le Syrien notamment), qui selon eux leur permettent de dépasser le rationalisme occidental dans lequel même Schelling reste empêtré, ils appellent à l’union de toutes les facultés humaines (analytiques, intuitives et sensitives) dans un « savoir intégral » sous l’égide unificatrice de la foi et de l’amour chrétien, véritable centre irradiant de la personnalité.

De manière analogue, ils proposent comme solution au dilemme fondamental du romantisme, entre individualisme et holisme, la commune paysanne russe. Rejetant l’Occident rationaliste tant dans son catholicisme despotique (« unité sans liberté ») que dans son protestantisme libéral et anomique (« liberté sans unité »), les slavophiles proposent comme solution à la problématique romantique l’orthodoxie russe, religion de liberté et communion fraternelle des hommes. Leur vision organiciste se veut éloignée du holisme catholique car ils souhaitent non pas l’étouffement, mais l’émancipation de la personne. Néanmoins, contrairement au capitalisme individualiste qui ne propose comme réalisation individuelle qu’un conformisme grégaire, ils imaginent la réalisation de la personnalité comme investissement de l’individu au service de la communauté. L’individu est pour eux une note de musique quand le collectif en est la symphonie. Atomisé, chaque individu est insignifiant, mais conjugués collectivement, tous s’élèvent harmonieusement, chaque note différente prenant une saveur plus riche et subtile de par son immersion dans l’ensemble symphonique.

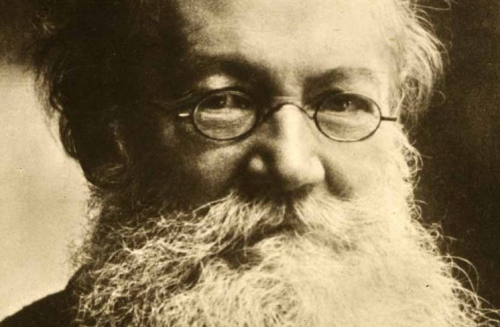

Ivan Kireievski

Cette recherche dialectique permet aux slavophiles d’être, malgré leur rejet de la modernité et de l’Europe, plus qu’un simple mouvement conservateur. Leur conservatisme, expression de la nostalgie utopique d’un âge perdu qu’il s’agit de retrouver dans le futur sous une forme nouvelle, est donc bien loin de ce que l’on entend souvent par ce terme, c’est-à-dire la défense de l’ordre social et des privilèges.

Tenant pour beaucoup d’une forme d’anarchisme chrétien, les slavophiles se font des critiques de l’État impérial bureaucratique qu’ils voient comme une puissance étrangère profondément déconnectée de la nation organique russe. Au mythe tsariste de la « Troisième Rome », ils préfèrent l’idéal des petites communautés paysannes autonomes. C’est aussi au nom du christianisme et de son principe d’égalité entre les hommes, qu’ils refusent l’analogie monarchique du berger (le roi) et du troupeau (les sujets), le seul berger pouvant n’être que Dieu lui-même. Mêlant orthodoxie et romantisme, c’est à un populisme chrétien qu’ils s’apparentent quand ils exigent l’abolition du servage pour libérer la nation du joug de la tyrannie et parlent de « souveraineté du peuple »3. Il ne faut pas se leurrer pour autant, leur anarchisme chrétien n’est en rien insurrectionnel, car méfiants vis-à-vis du politique et ayant en horreur la tabula rasa, ils pensent toute évolution comme devant être le produit organique de la société.

Messianisme russe : entre particularisme et universalisme

Profondément optimistes, les slavophiles pensent, à l’instar de Hegel, que chaque nation doit successivement jouer un rôle particulier dans l’avancée de l’humanité. Selon eux, c’est désormais au tour de la Russie, puissance jeune, fraîche, vigoureuse et organique, de donner l’impulsion qui permettrait l’accession de l’espèce humaine à un niveau de conscience supérieur. C’est d’ailleurs en cela que, parfois, ils ne rejettent pas unilatéralement la modernité européenne et qu’ils ne considèrent pas, à la différence de beaucoup de réactionnaires, que toute l’Europe est à rejeter. Au contraire, ils lui concèdent un certain rôle productif dans l’avancée de l’humanité, rôle qu’elle n’est plus en mesure d’accomplir et qu’elle doit donc de ce fait céder à un nouveau porteur de flambeau. En affirmant que la Russie peut représenter en elle-même l’humanité entière, en conférant à leur pays un rôle messianique, les slavophiles parviennent surtout à dépasser la contradiction entre l’universel et le particulier. Leur amour et leur combat pour la Russie devenant ainsi un combat pour l’ensemble du genre humain, leur nationalisme se transformant en humanisme universaliste.

À la plainte de Schelling (ci-contre) contre une foi occidentale trop profondément infusée de rationalisme et faisant état de sa difficulté de créer une religion « pour soi-même » qui en soit épargnée, succède son appel à la Russie comme étant « destinée à quelque chose de grand ». Cette main tendue, les slavophiles la saisissent en se présentant comme ceux qui ont trouvé la solution au problème romantique : la Russie orthodoxe.

À la plainte de Schelling (ci-contre) contre une foi occidentale trop profondément infusée de rationalisme et faisant état de sa difficulté de créer une religion « pour soi-même » qui en soit épargnée, succède son appel à la Russie comme étant « destinée à quelque chose de grand ». Cette main tendue, les slavophiles la saisissent en se présentant comme ceux qui ont trouvé la solution au problème romantique : la Russie orthodoxe.

Néanmoins, force est de constater le caractère idéaliste de leur propos. La Russie, telle qu’elle existe au XIXe siècle, tient bien plus d’un despotisme classique que d’une solution au dilemme de la modernité et, bien souvent, les slavophiles eux-mêmes, peu exempts de contradictions, s’en rendent compte. Parfois, ils imputent les défauts de la Russie aux réformes modernisatrices de Pierre le Grand et, ce faisant, ils rejettent systématiquement l’Occident sous toutes ses formes et s’affirment comme essentiellement réactionnaires. D’autres fois, avec une disposition plus dialectique, ils estiment l’esprit de liberté de l’Europe capable de s’unir à la substance de l’orthodoxie russe, et promettent ainsi un nouvel âge d’or pour l’humanité.

En somme, tantôt la Russie est le remède unique au problème moderne exclusivement du fait de ses qualités organiques épargnées de l’influence nihiliste de l’Occident, tantôt elle en est la solution. Car en recueillant l’étincelle de liberté européenne, elle saura sortir de son archaïsme et de son particularisme médiéval pour devenir une synthèse universelle, à l’image du slavophilisme lui-même, qui ajoute à l’héritage multiséculaire de la philosophie slave et orthodoxe le meilleur du romantisme européen.

À cette hésitation devant la nécessité de rejeter ou non intégralement l’Europe, Dostoïevski, héritier du slavophilisme, tranche en faveur de la deuxième solution dans son célèbre Discours sur Pouchkine. Comme Pouchkine, qui sut s’inspirer de la littérature européenne tout en restant profondément russe, la Russie doit dépasser et sublimer la contribution de l’Europe à l’esprit humain, non pas la nier et la rejeter.

Notes

1Michael Löwy et Robert Sayre, Révolte et Mélancolie, Payot, 1992, p.7

2 Guy Planty-Bonjour, Hegel et la pensée philosophique en Russie, 1830-1917, Nijhoff, 1974, pp.122-125

3Alexandre RACU, « From Ecclesiology to Christian Populism. The Religious and Political Thought of Russian Slavophiles », South East European Journal of Political Science, Vol. II, n°1 & 2, 2014, p.39

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le livre de Hannes Hofbauer est sorti juste à temps, comme s’il avait encore fallu d’une preuve criante supplémentaire. Le Parlement européen a voté une résolution non contraignante, par 304 voix contre 179, avec 208 abstentions: «Résolution du Parlement européen sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers.»1 A première vue, cela semble défensif. En réalité, il s’agit du soutien de la «Task-Force pour la communication stratégique de l’UE» et de son «Disinformation Digest»2 c’est-à-dire du monopole d’interprétation de l’actualité politique internationale.

Le livre de Hannes Hofbauer est sorti juste à temps, comme s’il avait encore fallu d’une preuve criante supplémentaire. Le Parlement européen a voté une résolution non contraignante, par 304 voix contre 179, avec 208 abstentions: «Résolution du Parlement européen sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers.»1 A première vue, cela semble défensif. En réalité, il s’agit du soutien de la «Task-Force pour la communication stratégique de l’UE» et de son «Disinformation Digest»2 c’est-à-dire du monopole d’interprétation de l’actualité politique internationale.

« Nous ne sommes ni de l’Orient, ni de l’Occident », concluait sur un ton particulièrement pessimiste le philosophe russe

« Nous ne sommes ni de l’Orient, ni de l’Occident », concluait sur un ton particulièrement pessimiste le philosophe russe  Les premiers contacts diplomatiques entre les deux pays sont traditionnellement datés de la délégation envoyée par la Chine au tsar Michel en 1618. Si le

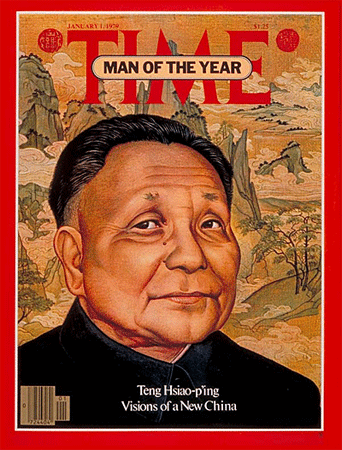

Les premiers contacts diplomatiques entre les deux pays sont traditionnellement datés de la délégation envoyée par la Chine au tsar Michel en 1618. Si le  Seule la mort de Mao Zedong en 1976, qui entraînera en Chine un certain recul de l’impératif de “pureté marxiste”, permettra d’engager un premier rapprochement. Son successeur,

Seule la mort de Mao Zedong en 1976, qui entraînera en Chine un certain recul de l’impératif de “pureté marxiste”, permettra d’engager un premier rapprochement. Son successeur,  Il est assez coutumier de désigner Vladimir Poutine, arrivé au pouvoir en 2000 mais dont l’ascension a été permise par Boris Eltsine, comme l’artisan fondateur du repositionnement russe dans la politique internationale, et en particulier du rapprochement avec la Chine. Il serait toutefois plus juste d’attribuer ce rôle au Ministre des affaires étrangères nommé par Eltsine en 1996,

Il est assez coutumier de désigner Vladimir Poutine, arrivé au pouvoir en 2000 mais dont l’ascension a été permise par Boris Eltsine, comme l’artisan fondateur du repositionnement russe dans la politique internationale, et en particulier du rapprochement avec la Chine. Il serait toutefois plus juste d’attribuer ce rôle au Ministre des affaires étrangères nommé par Eltsine en 1996,

La confortable victoire de Radev - ancien chef de l'armée de l'air soutenu par les socialistes (PSB, ex-communiste) - par près de 60% des suffrages, a sonné comme un désaveu cinglant pour le premier ministre au pouvoir depuis fin 2014, qui soutenait pour sa part la candidature de la présidente du Parlement, Tsetska Tsatcheva. Roumen Radev a notamment bénéficié du mécontentement suscité par le gouvernement de centre-droit dont les efforts en matière de lutte anti-corruption et de réorganisation du secteur public auront été jugés trop lents. Cette victoire traduit également un «contexte international qui encourage la volonté de changement», selon Parvan Simeonov, directeur de l'institut Gallup, qui cite «l'écroulement des autorités traditionnelles en Europe occidentale» et l'élection de Donald Trump, aux États-Unis.

La confortable victoire de Radev - ancien chef de l'armée de l'air soutenu par les socialistes (PSB, ex-communiste) - par près de 60% des suffrages, a sonné comme un désaveu cinglant pour le premier ministre au pouvoir depuis fin 2014, qui soutenait pour sa part la candidature de la présidente du Parlement, Tsetska Tsatcheva. Roumen Radev a notamment bénéficié du mécontentement suscité par le gouvernement de centre-droit dont les efforts en matière de lutte anti-corruption et de réorganisation du secteur public auront été jugés trop lents. Cette victoire traduit également un «contexte international qui encourage la volonté de changement», selon Parvan Simeonov, directeur de l'institut Gallup, qui cite «l'écroulement des autorités traditionnelles en Europe occidentale» et l'élection de Donald Trump, aux États-Unis. La victoire annoncée d’Igor Dodon, candidat ouvertement prorusse à l’élection présidentielle moldave, a bien eu lieu. Dimanche soir 13 novembre, les premiers résultats donnaient au dirigeant du Parti des socialistes moldaves un score de 56,5 %, contre 43,5 % à sa rivale pro-européenne, Maia Sandu. Celle-ci a pu espérer un miracle avec une participation en forte hausse chez les jeunes, mais elle n’améliore que peu son résultat de 38 % obtenu lors du premier tour le 30 octobre. M. Dodon, lui, avait rassemblé 47 % des suffrages.

La victoire annoncée d’Igor Dodon, candidat ouvertement prorusse à l’élection présidentielle moldave, a bien eu lieu. Dimanche soir 13 novembre, les premiers résultats donnaient au dirigeant du Parti des socialistes moldaves un score de 56,5 %, contre 43,5 % à sa rivale pro-européenne, Maia Sandu. Celle-ci a pu espérer un miracle avec une participation en forte hausse chez les jeunes, mais elle n’améliore que peu son résultat de 38 % obtenu lors du premier tour le 30 octobre. M. Dodon, lui, avait rassemblé 47 % des suffrages.

Was kann eine Revolution entzünden? Um hierauf eine Antwort zu finden, schildert Manuel Ionas das Leben und die Gedankenwelt des russischen Anarchisten Peter Kropotkin.

Das revolutionärste Buch der Bibel ist ihr letztes, die Apokalypse des Johannes. In einer ekstatischen Schau wird der Seher Johannes Zeuge kommender, gigantischer Umstürze, welche die Autorität Gottes gegen alle anderen Autoritäten, allen voran Babylons, der Großen, durchsetzen. Alles Gute kommt von oben, und das Heil arbeitet sich durch ein monumentales Zerstörungswerk an allem Mächtigen und Festgefügten voran.

Bei Peter Kropotkin (1842-1921) und anderen namhaften Anarchisten kommt alles Gute von unten. Kein Gott kümmert sich um die Unterdrückten, kein Herr der Herren oder König der Könige auf Wolken wird es richten, sondern sie, die bis dahin passiv Hinnehmenden tun es selbst. Wollte man die anarchistische Bewegung als kirchliches Mysterienspiel persiflieren, so wäre der berserkernde Wander-Revolutionär Michael Bakunin (1814-1876) Johannes der Täufer, der wohlerzogene Peter Kropotkin wäre Paulus. Und der Heiland?

Der Welterlöser wäre die Revolution. Keine Gestalt, nicht einmal eine Lehre oder ein Dogma, sondern einzig und allein ein Ereignis wurde zum Hoffnungsträger hochstilisiert und messianisch erwartet. Man hat die anarchistische Bewegung gern als religiöses Phänomen gedeutet und (ab)gewertet. Sie galt strengen Kommunisten marxistisch-leninistischer Prägung gleichsam als die pubertäre Phase des Sozialismus. Noch der letzte große, marxistisch orientierte Geschichtsschreiber Eric Hobsbawm bewegte sich ganz in dieser Tradition. Schwer taten sich die Bescheid-Wisser der bolschewistischen Kaderpartei mit dem unbedingten Freiheitsdrang, der vermeintlichen Fortschrittsfeindlichkeit sowie vor allem der konsequenten Anti-Staatlichkeit der sozialistischen Stiefbrüder.

Was aber gerade der Anarchismus, der nie eine einheitliche, geschlossene Bewegung gewesen ist, uns Heutigen in puncto Revolution bzw. Revolutionserwartung zu sagen hat, soll im Fortgang dieses Artikels am Beispiel eines scharfsinnigen Pamphlets Kropotkins aus dem Jahr 1880 vor Augen geführt werden.

Freiwillig in Sibirien: Lehrjahre eines russischen Aristokraten

Der oben gewagte Vergleich Kropotkins mit dem Völkerapostel Paulus erklärt sich aus dem radikalen Bruch mit dem Herkunftsmilieu, den beide vollzogen haben, um allein ihrer Mission gegenüber loyal zu sein. Peter Kropotkin war Spross eines Zweigs der altrussischen Herrscherdynastie der Rurikiden und behielt trotz Bekehrung zum Anarchismus stets die feinen Manieren seiner Klasse bei.

In seiner Haftzeit in der berühmten Peter und Paul Festung erhielt er einmal hohen Besuch vom Bruder Zar Alexander II., Großfürst Nikolai, der mit eigenen Augen sehen wollte, dass ein Mitglied der Aristokratie und ehemaliger Page de Chambre des Zaren tatsächlich als Staatsfeind einsaß. Seine Abstammung sorgte anfangs auch für anhaltendes Misstrauen im sozialrevolutionären Tschaikowski Kreis in St. Petersburg, in den der 30-Jährige 1872 um Aufnahme gebeten hatte. In einem Brief von 1878 wird ihm übellaunig das Fehlen jeder Führungs- und Organisationsfähigkeit attestiert. Ein Fanatiker der Ideen sei er, so lautet das Verdikt eines Kampfgenossen über den ersten umfassenden Theoretiker anarchistischer Ideen.

Doch war Peter Kropotkin keineswegs ein Stubenhocker, der vor der Anschauung in die heile Welt der Theorie floh. Schon in jungen Jahren vollzog er einen Schritt der Emanzipation, der allenthalben für Kopfschütteln gesorgt hatte: 1862 ersuchte er um eine Versetzung in den Stab des Militärgouverneurs von Ost-Sibirien. Es war eine Flucht vor einer Karriere am Hofe des Zaren, zu dem er zuvor noch als Page aufgeblickt hatte, da Alexander II. als Befreier der Bauern galt. Es war aber auch eine Flucht vor dem allmächtigen Vater, der auf seinen Ländereien wie ein Kasernenkommandant regierte, obwohl er nicht einmal zu den grausamsten seiner Klasse gehörte. Bei den Bauern seines Vaters hatte der sensible Junge schon früh den Zusammenhalt und die menschliche Wärme einer unterdrückten Gruppe kennengelernt.

Diese Eindrücke vergaß er nie und nahm sie mit in die Amur-Region. Dort, entrückt von Zivilisation und Hofglanz, vollzog sich seine Bekehrung zu anarchistischen Grundideen. Später wird Kropotkin, der sich in dieser Zeit intensiv mit Geographie und Biologie beschäftigte, immer wieder auf soziale Phänomene in sibirischen Stammesgesellschaften wie auch in der Tierwelt zu sprechen kommen.

Bei den Tschuktschen im fernen Osten formten sich die Eckpfeiler seiner Überzeugungen, wie sie von Anarchisten vertreten wurden. Zu ihnen gehören: Tradition statt Zivilisation, Gemeinschaft statt Staat und Freiheit statt Autorität. Angeleitet vom ähnlich empfindenden Gouverneur, einem Sympathisanten Bakunins, und ergänzt durch Lektüre westlicher Philosophen vollzog sich in Peter Kropotkin die Wandlung zum libertären Revolutionär.

Rechts vor Links oder: Das Volk zuerst

Dass rechts auch da ist, wo der Daumen links ist, trifft bisweilen sogar auf dem Feld des ideologischen Kampfes zu, oftmals zur Überraschung der beteiligten Protagonisten. Nicht erst seit Karl Radeks Schlageter-Rede aus dem Jahr 1923, in welcher der originelle Bolschewik die national empfindenden Massen Deutschlands im Lager der Arbeit und nicht im Lager des Kapitals verortete, kann man bei antistaatlichen Revolutionären Schnittmengen ausmachen.

Und so nimmt es nicht Wunder, dass sich seit dem 19. Jahrhundert in den Chor sozialistisch-libertärer Stimmen auch Rufe nach nationaler Unabhängigkeit mischten. Kein Geringerer als Michael Bakunin war von den Slawophilen beeinflusst und sah, vereint mit allen russischen Revolutionären jeder Couleur, in Preußen-Deutschland das Symbol allen Übels, dessen ein Staat fähig war und dies, obwohl die Prägung durch den deutschen Idealismus auch bei ihm nicht wegzudenken ist.

Peter Kropotkin, dessen ideelle und geographische Wanderschaft ihn Anfang 1872 zur Jura-Föderation der Ersten Internationalen geführt hatte, zu der sich die anti-marxistischen Sozialisten zusammengeschlossen hatten, konnte dem nationalen Aufbegehren ebenfalls Positives abgewinnen.

Im Einklang mit seinen Überzeugungen von notwendiger Abschüttelung aller Autoritäten konnte er etwa 1897 zur angespannten Lage der Balkanvölker schreiben, dass der Befreiungskampf gegen eine auswärtige Tyrannei als Auftakt zur Befreiung von sozialen Tyranneien angesehen werden müsse. Dem Internationalismus erteilte er in einem anderen Schreiben eine Absage, solange nicht jede Nation wirklich unabhängig wäre. Freiheit galt für Individuen, Gruppen sowie für ganze Nationen. Nach anarchistischer Ansicht dürfte nicht einmal der Seele eine Herrschaft über den Körper (und umgekehrt) zugestanden werden. Einem vorauseilenden Kosmopolitismus wurde ebenso eine Absage erteilt, wie dem Imperialismus.

1880 erschien in der Genfer Zeitschrift Le Révolté ein Artikel Kropotkins, der später als Pamphlet in französischer Sprache herauskommen sollte. In ihm wird eine konzise Diagnose einer revolutionären Situation erstellt, die in vielem an unsere aktuelle Befindlichkeit erinnert. Dem naturwissenschaftlich interessierten und bewanderten Autor erscheinen Revolutionen wie Naturgewalten, die periodisch auftreten, alles mit sich reißen und ein neues Gleichgewicht herstellen. Ähnlich einer Krankheit geht ihnen eine Inkubationszeit voraus. In letzterer kommt es nach Kropotkin zu einer Art Umwertung aller bisher gültigen und anerkannten Werte.

Was früher Recht war, stellt sich nun als schreiendes Unrecht heraus. Die Untätigkeit der Regierenden beschleunigt diesen Prozess. Die Spannungen nehmen überall in der Gesellschaft zu und reichen bis in das Innere der Familien. Die soziale Zersplitterung schreitet voran und wird durch eine Ökonomie der fieberhaften Profitmaximierung gesteigert. Die Regierung ist schnell überfordert und wird von den Problemen überholt. Sie funktioniert allenfalls mechanisch und ist nicht einmal mehr in der Lage, offensiv reaktionär zu agieren.

Eine einzige missglückte Unterdrückungsmaßnahme

Jedes Entgegenkommen seitens der Herrschenden ist nun zu spät und stachelt das revolutionäre Fieber eher noch an. Die Massen beginnen, sich ihrer Stärke bewusst zu werden. Die Revolution bricht aus. Zwar glaubt Kropotkin, anders als der Psychologe Gustave Le Bon, dass auch in dieser Phase die meisten Menschen den Stimmen der Mäßigung zugeneigt sind, doch dauert dieses retardierende Moment des Aufruhrs nicht allzu lang. Die warnenden Stimmen nämlich haben seit je her die kleine mutige Elite diskreditiert, die auf dieses Ereignis hingearbeitet hat, ohne dass jemand ernsthaft Notiz nahm.

Nach seiner Meinung genügt in dieser Situation nur eine einzige verunglückte Unterdrückungsmaßnahme seitens der Regierung, um den Revolutionären die Sympathien der Massen zu garantieren. Der Stachel der Revolution bohrt sich nun unaufhaltsam bis in die herrschenden Klassen hinein, deren Einheit nun zerbröckelt. Peter Kropotkin ist davon überzeugt, dass diejenige Partei in einer Revolution Gehör findet, die am meisten und am härtesten für sie gearbeitet hat. Aus ihren Reihen kommen die wenigen Mutigen, die eine Masse von bis dahin Ängstlichen mitreißen können, denn, so sein Credo „Mut, Hingabe und Opferbereitschaft sind ebenso ansteckend, wie die Feigheit“ (Peter Kropotkin „The spirit of revolt“).