Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2003

Stratégie Brzezinski, Axe Paris/Berlin/Moscou et guerres indirectes

Exposé de Robert Steuckers au colloque de “Terre & Peuple/Wallonie”, Château Coloma, 16 novembre 2003

Mon exposé d’aujourd’hui tient en quatre parties :

1.

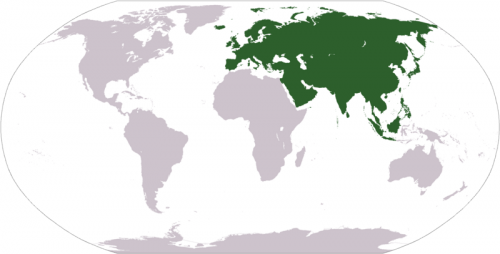

Je vais brosser une fois de plus, comme lors de deux ou trois réunions précédentes, la situation dans laquelle nous nous trouvons, au risque de me répéter et d’ennuyer ceux qui étaient présents lors de nos mini-colloques sur la “stratégie Brzezinski” et sur la question afghane ou lors des réunions de l’école des cadres de “Synergies Européennes”, où nous avions analysé en détail l’ouvrage de Brzezinski. Effectivement, les opérations dans les Balkans en 1999, l’invasion de l’Afghanistan à partir d’octobre 2001 et l’invasion de l’Irak au cours de ce dernier printemps, constituent trois étapes de la stratégie Brzezinski ou de projets assimilables et parallèles, que l’on peut découvrir en lisant les innombrables publications anglo-saxonnes sur l’importance stratégique et l’histoire de l’Asie centrale, de l’Afghanistan, du Pakistan, de l’Iran et des Indes. Il convient de bien se mettre en tête que les événements qui se déroulent aujourd’hui dans le monde sont l’application, par les Etats-Unis, de la stratégie de Brzezinski, que nous n’avons cessé d’analyser et de dénoncer. On ne peut comprendre la géopolitique américaine d’aujourd’hui, et, partant, les thèses de Brzezinski, que si l’on comprend les grands enjeux stratégiques de l’histoire passée de l’Europe et de l’Eurasie. A la lumière de nombreux faits historiques, nous allons voir comment les victoires ou les défaites des siècles précédents revêtent toujours une actualité stratégique, ravivée par les stratèges américains, épaulés par des instituts d’études historiques bien rodées.

2.

Je vais ensuite esquisser les principaux éléments de la réponse européenne et russe à cette stratégie, qui est trop timide, quasi absente de la presse quotidienne écrite et télévisée (souvent indirectement à la solde des Etats-Unis). Jusqu’ici seul l’ouvrage d’Henri de Grossouvre sur l’Axe Paris/Berlin/Moscou constitue une réponse cohérente, recèle un projet concret, notamment au niveau d’une éventuelle politique satellitaire et énergétique, commune à l’UE et à la Fédération de Russie, éventuellement épaulée par l’Inde et la Chine.

3.

Je vais évoquer ensuite, de manière plus exhaustive, les embûches extérieures, déjà en place, qui se dresseront devant toute politique d’unification stratégique du Vieux Monde. Ces embûches sont de trois ordres :

A.

La présence déjà bien tangible des “deux anacondas”, déployés par les Etats-Unis; ces deux anacondas sont l’US Navy (avec sa stratégique du porte-avions) et le réseau d’espionnage satellitaire, dont “ECHELON”, qui a été dénoncé avec une certaine vigueur verbale dans quelques rapports de l’UE, mais avec peu d’échos dans la presse quotidienne. La faiblesse de l’Europe actuelle est donc une faiblesse sur mer et une faiblesse dans l’espace circumterrestre. Dans les deux cas, une coopération avec la Russie s’avère nécessaire sinon impérative, vu que la flotte ex-soviétique demeure potentiellement un atout stratégique et tactique efficace, et que la politique spatiale russe recèle, elle aussi, des atouts considérables. Henri de Grossouvre en a bien conscience.

Guerre culturelle ou guerre cognitive

B.

La deuxième catégorie d’embûches relève de ce que l’on appelle désormais la “guerre cognitive”. Le réseau de revues et de cercles qu’a constitué la ND, dans sa phase d’ascendance et de maturité, avant son déclin, son navrant enlisement dans l’impolitique et le solipsisme infécond de son principal animateur, avait parfaitement reconnu l’importance de ce type de conflictualité politique. Sur le plan de la politique intérieure, la ND, après avoir lu Gramsci, parlait de “métapolitique”, soit d’une stratégie culturelle visant à faire changer les mentalités et, par voie de conséquence, par provoquer un changement politique. Sur le plan de la politique extérieure, ce réseau avait également évoqué la “guerre culturelle” que menaient les Etats-Unis contre l’Europe et le reste du monde. Le théoricien de cette “guerre culturelle” était le linguiste et angliciste français contemporain, Henri Gobard. Celui-ci dénonçait avec justesse et précision les manœuvres de la guerre culturelle américaine contre l’Europe. Gobard démontrait ainsi que cette guerre était bien planifiée, qu’elle avait des buts stratégiques précis, qu’elle s’inscrivait dans un projet politique global, visant à assurer et à pérenniser l’hégémonie américaine sur tous les continents. Nous allons voir comment la “guerre culturelle” ou la “guerre cognitive” est théorisée aujourd’hui par une nouvelle génération de stratèges et militaires français, notamment Christian Harbulot et François-Bernard Huyghe.

C.

Troisième catégorie d’embûches : les guerres indirectes susceptibles d’être immédiatement déployées contre l’Europe. Ce sont bel et bien des guerres latentes, dont tous les dispositifs sont en place, prêts à être activés. Il y a d’abord le “terrorisme fabriqué” (ou susceptibles d’être monté en un temps record), dont le Prix Nobel de littérature, l’Anglo-Indien V. S. Naipaul, a décrit clairement les mécanismes psychologiques. Dans les grandes agglomérations de la planète, donc dans les banlieues de nos villes, des masses de jeunes désœuvrés, sans espoir d’avenir, basculent dans un religiosisme hystérique, très manipulable, rapidement virulent. Ces populations, détachées de leurs racines, se recréent un univers fanatique, à cause précisément de leur mal de vivre. C’est un terreau idéal pour recruter des suicidaires en vue d’actions terroristes. C’est comme cela que l’on a “fabriqué” les talibans sous d’autres cieux. L’opération pourrait parfaitement se répéter chez nous, la masse démographique des diverses immigrations, ou “ethnies de passage”, devenant de plus en plus manœuvrable à de telles fins. Toute révolte dans les banlieues, avec raids sur les quartiers plus fortunés, mobiliserait des troupes et des moyens considérables et paralyserait ipso facto nos pays. La France, sur ce chapitre, court les dangers les plus grands.

Les trois ennemis qu’il faut impitoyablement éliminer

Ensuite, comme nous l’a démontré récemment Xavier Raufer, les mafias à l’œuvre au sein de nos sociétés, notamment les mafias italiennes et turques, sont liées depuis longtemps à certains services américains : elles aussi peuvent être activées à tout moment contre les Etats européens. Enfin, l’idéologie et la pratique néo-libérales, constate Raufer, permettent à ces mafias de prospérer. La formule de la stratégie qui permettra de faire imploser l’Europe de l’intérieur est donc la suivante : actions conjuguées des masses déboussolées des banlieues, des groupes religieux extrémistes qui tentent de les structurer, des mafias et des réseaux néo-libéraux (politiques et bancaires). L’intégrisme religieux/terroriste de pure fabrication, le banditisme organisé et les cénacles manipulateurs et pervers d’économistes néo-libéraux sont les trois ennemis actuels de l’Europe : ceux qu’il convient d’éliminer impitoyablement pour assurer l’avenir de nos enfants. Traduit dans un programme politique clair, cela signifie : restaurer la justice en appliquant le principe de la tolérance zéro, épurer la magistrature de tous ses éléments laxistes (avec la création d’une nouvelle “drossarderie” de salut public qui procèderait à l’arrestation immédiate de juges ou de policiers laxistes sous le chef de complicité avec les mafias, à leur traduction devant des juridictions d’exception sans appel, à leur châtiment immédiat); revenir aux principes d’une économie régulée (basée sur les théories de la régulation), non plus néo-libérale mais ordo-libérale, avec possibilité de livrer sans délais les propagandistes néo-libéraux aux tribunaux de la drossarderie, afin de juger les banquiers et financiers qui ont imposé le néo-libéralisme à nos sociétés et se sont fait ainsi les complices des mafias et du banditisme, tout en fragilisant nos tissus industriels. L’application de ces deux politiques permettra rapidement d’éliminer, manu militari, les “petites mains” de ces mafias, recrutées parmi les petits délinquants et petites frappes de quartier. Cette politique de la “main de fer” se lit en filigrane dans le travail de Xavier Raufer, qu’on ne peut certainement pas qualifier d’extrémiste. Il met tout simplement en exergue certaines nécessités de notre temps.

La collusion entre néo-libéralisme, terrorisme et criminalité

Et qu’on ne vienne par nous dire qu’il s’agit de théories “d’extrême-droite” ou de discours “néo-fascistes” : la “Fondation du 2 mars”, peu suspecte de sympathie à l’égard de ces théories et discours, a produit des ouvrages très clairs sur la collusion néo-libéralisme/criminalité/terrorisme, sous les plumes de Jean de Maillard (Le marché fait sa loi. De l’usage du crime par la mondialisation) et de Michel Koutouzis (L’argent du djihad), ancien directeur des recherches de l’”Observatoire géopolitique des drogues” (OGD) et aujourd’hui consultant auprès des Nations Unies et de la Commission de Bruxelles (le lobby “anti-fasciste” pro-drogues aura, nous semble-t-il, quelque difficultés à traiter de “fascistes” ces institutions; tout antifascisme qui campe sur des positions en faveur de la drogue, et donc des mafias qui la commercialisent, se met d’ores et déjà hors la future loi européenne; précisons enfin que tous ceux qui, émanant des partis de l’ancienne majorité “arc-en-ciel”, qui ne partagent pas nos positions, ne partagent pas non plus celles des Nations Unies). De son côté, l’économiste René Passet, qui fait partie du conseil scientifique d’Attac, vient de publier Mondialisation financière et terrorisme, qui va dans le même sens. La lecture croisée de tous ces ouvrages s’impose au politiste, qui a pour mission d’avertir, de conscientiser et de mobiliser ses concitoyens, comme à l’homme politique, qui n’a qu’un devoir, celui d’agir rapidement et avec efficacité; ces livres sont les émanations d’une “gauche” qui se réveille enfin, péniblement et timidement, de ses sommeils dogmatiques et de ses trips oniriques, faits de laxisme, d’eudémonisme, de délires et d’irréalisme. Le législateur catéchonique peut y puiser l’arsenal futur de son action restauratrice, capable de satisfaire un peuple dont les sensibilités de droite ou de gauche, en tous cas populistes, sont plus ou moins partagées en proportions égales. Car le clivage fondamental qui se dessine, au-delà de la binarité gauche/droite usuelle, est le suivant : d’un côté, le laxisme, avec pour issue la déliquescence et le retour à la loi de la jungle; de l’autre, la rigueur, avec pour résultat le retour à la croissance dans l’ordre social (savant dosage d’ordo-libéralisme, de keynésisme et d’hétérodoxie économique).

4.

Dans la quatrième partie, je vais me pencher sur deux aspects de la philosophie de l’histoire chez Toynbee : les notions de “Challenge-and-Response” [défi-et-réponse] et de “Withdrawal-and-Return” [retrait-et-retour]. La première de ces notions recèle un volontarisme évident : il n’y a, dans la logique du défi et de la réponse, aucune forme de déterminisme géographique ou racial, ce qui ne signifie pas que Toynbee rejette les facteurs raciaux ou géographiques. La seconde de ces notions implique la nécessité de se retirer du “présent mondain”, sans pour autant quitter le monde (“withdrawal”), sans vouloir se soustraire aux lois du temps et de l’espace, pour s’armer de savoir, opérer des rétrospectives fructueuses, pour retourner ensuite au réel (“return”), plus fort, mieux armé, plus clairvoyant. Dans la logique du “withdrawal-and-return”, façonner le futur n’est possible de manière optimale que si l’on s’est préalablement plongé dans le passé. La démarche de Toynbee est en ce sens “archéofuturiste”. Toute la politique anglo-saxonne fonctionne sur base de travaux d’historiens méticuleux, comme on peut s’en apercevoir en compulsant les catalogues des éditeurs, qui fourmillent d’ouvrages sur l’histoire antique, médiévale et moderne des “points chauds” de la planète. Les Européens et les Russes gagneront la “guerre culturelle” ou la “guerre cognitive”, s’ils travaillent de la même façon, s’ils adoptent la logique du “withdrawal-and-return”, telle que Toynbee l’a décrite.

◊ 1ière PARTIE : La stratégie Brzezinski

Théorisée dès le milieu des années 90, la stratégie de Zbigniew Brzezinski s’est réalisée définitivement sur le terrain à partir de 1999, quand les armées américaines prennent réellement pied dans les Balkans européens, et y installent des bases militaires de grandes dimensions, les plus importantes depuis la guerre du Vietnam. La deuxième étape, précédée d’une installation américaine en Ouzbékistan, a été constituée par le bombardement et l’invasion de l’Afghanistan en octobre 2001. Cette deuxième étape conduit au contrôle des “Balkans eurasiens”, selon la terminologie de Brzezinski. La troisième étape, non explicitement préconisée par Brzezinski, vise le contrôle de la Mésopotamie (de l’Irak). Elle constitue une volonté de mettre un terme à la fameuse “Question d’Orient”, qui agite l’échiquier international depuis la dernière décennie du 19ième siècle. Les Etats-Unis reprennent ici à leur compte les projets stratégiques de l’Empire britannique défunt, c’est-à-dire a) empêcher toute puissance européenne (Russie comprise) de se donner une fenêtre sur l’Océan Indien et surtout sur le Golfe Persique; b) empêcher l’organisation économique et infrastructurelle de la région par une puissance européenne ou par une alliance de plusieurs puissances européennes (Russie comprise). Pour les observateurs de l’échiquier international entre 1890 et 1914, comme pour les stratèges américains d’aujourd’hui, la “Question d’Orient” concerne tout autant les Balkans européens que le Proche-Orient et la Mésopotamie.

La France évincée de Mossoul

Immédiatement avant 1914, l’objectif premier était d’empêcher toute organisation et toute modernisation du territoire arabe sous domination ottomane par le tandem germano-turc, dont le principal axe de communication moderne aurait été le chemin de fer “Berlin/Bagdad”. Est-ce faire du “germanisme naïf” de rappeler aujourd’hui cette aventure du chemin de fer Berlin/Bagdad, comme nous le reprochent parfois certains “souverainistes” français? Non. Car, à l’époque, les autorités allemandes avaient fait appel à d’autres puissances européennes, pour exploiter de concert les atouts de cette région du monde, y compris la France. Dans le cadre de l’exploitation planifiée de la Mésopotamie, l’Allemagne de Guillaume II, malgré ses lacunes et ses insuffisances, a eu une politique positive de la main tendue. On ne peut le nier. L’obsession de la “revanche” avait empêché Paris de se joindre à cette dynamique potentielle. Ce refus a contribué à faire éclater les carnages de 1914. Mais dès la fin des hostilités en 1918, les Britanniques, qui avaient découvert des gisements pétroliers dans la région de Mossoul, proposent une modification du tracé prévu pour les zones de protectorat, en s’attribuant bien entendu cette région pétrolifère, auparavant attribuée à la France. Les Britanniques font ainsi coup double : ils arrachent à la Turquie toute possibilité d’indépendance énergétique et soustraient aux Français des gisements qui leur auraient permis de consolider leur présence au Proche-Orient. Après les saignées de 1914-18, il restait à la France deux protectorats proche-orientaux, le Liban et la Syrie, peu viables économiquement et, qui plus est, coûtaient cher à la métropole.

En 1922, le Traité de Washington, imposé par les puissances maritimes anglo-saxonnes, oblige la France, théoriquement victorieuse mais en réalité totalement vaincue, vidée de son sang, privée de ses réserves démographiques rurales, à réduire, de manière drastique, le tonnage de sa flotte de guerre; l’objectif poursuivi par Londres et Washington, c’est que la France ne puisse plus vraiment tenir les deux bassins de la Méditerranée ni s’aventurer dans l’Atlantique. Les “alliés” britanniques et américains coupent les “nageoires” de la puissance qui, par étourderie et par dogmatisme figé, a sacrifié ses enfants par centaines de milliers, en combattant l’ennemi principal de Londres, qui s’approchait trop du Golfe Persique. En passant devant chacun de ces émouvants monuments aux morts de France, il faut penser au sang versé par ces braves paysans pour que se consolide l’emprise britannique sur la région du Golfe, un sang qui n’a même pas été payé avec le pétrole de Mossoul... Le patriotisme tapageur d’après 1918 a servi de dérivatif pour masquer, derrière d’irréels flonflons, la double défaite réelle de la France : au Proche-Orient et sur les mers. La clique des bellicistes laïcards braillait ce patriotisme tapageur, pour ne pas avouer son échec, pour ne pas avouer avoir été roulée dans la farine par les financiers londoniens et new-yorkais. Le peuple de France, s’il n’avait pas été aveuglé, lui aurait, à coup sûr, demandé des comptes...

En 1941, les troupes françaises du Général Dentz, stationnées au Liban et en Syrie, sont délogées par les Britanniques. Depuis, la France garde certes une présence culturelle dans cette région, qui est de plus en plus ténue, mais elle n’a plus aucune présence militaire. Par honte, les médias dominants en France depuis 1918, se gardent bien de rappeler les clauses du Traité de Washington de 1922, la rétrocession de Mossoul et les événements de 1941 en Syrie et au Liban. Le bon peuple pourrait commencer à se poser certaines questions...

Balkaniser le Proche-Orient, couper les côtes méditerranéennes de leur hinterland

Aujourd’hui, Israël fait office, dans la région, de pion américain, d’avant-poste dans la stratégie des thalassocraties. Avec la présence britannique à Chypre et l’alliance avec la Turquie, cette situation permet un contrôle facile de la région, focalisant le ressentiment arabe contre le seul Israël, qui, finalement n’est jamais qu’un instrument, que l’on déifie pour flatter un certain orgueil juif et faire passer à l’arrière-plan le statut subalterne de l’Etat hébreu, pur et simple pion. Or, l’histoire passée n’avait pas retenu que cette seule hypothèse : avant 1914, le sionisme de Théodore Herzl passait pour une idée au service de l’Allemagne wilhelminienne, cherchant à s’ancrer dans l’espace est-méditerranéen. La stratégie anglaise et américaine était différente à l’époque : elle pariait sur l’indépendantisme arabe et finançait au Liban et en Syrie l’éclosion d’une “conscience arabe” anti-turque. Le pouvoir ottoman répondit par une répression féroce, envoyant à la potence une vingtaine d’intellectuels arabisants, s’aliénant par ricochet les populations arabes du Proche-Orient. L’objectif était de fragmenter l’espace sous domination ottomane, de balkaniser à terme le Proche-Orient, de couper les côtes méditerranéennes de l’hinterland syrien et irakien, de s’emparer des nappes pétrolifères, de plonger l’aire proche-orientale dans un chaos permanent, de façon à ce qu’elle ne retrouve jamais plus de cohérence géopolitique. Le résultat pratique des missions “culturelles” arabes, financées par des organisations missionnaires américaines, a débouché, plus tard, sur la révolte des tribus nomades et cavalières, téléguidée par Lawrence pendant la première guerre mondiale; Lawrence croyait sans doute sincèrement œuvrer à l’indépendance des peuplades bédouines dont il admirait le mode de vie. N’oublions toutefois pas que les sociétés archéologiques anglaises, actives en Mésopotamie, comptaient parmi leurs membres des prospecteurs et des géologues chargés de découvrir discrètement le pétrole du sous-sol. Lawrence en avait fait partie.

Après avoir manipulé adroitement les Arabes de Syrie et du Liban, puis ceux de la péninsule arabique et du désert jordanien, les Britanniques font toutes les concessions voulues aux sionistes, qui changent de camp, très habilement, dès l’effondrement du front russe et dès l’intervention américaine en 1917. La révolution bolchevique éloignait les masses armées russes des détroits turcs, d’une part, de l’Arménie, du Kurdistan et de la région de Mossoul, d’autre part. En affaiblissant la Russie par l’organisation et le financement d’une révolution délirante, les services britanniques et américains conjurent la menace d’une invasion russe du Proche-Orient, au départ du Caucase, qui pourrait se solder par une occupation des côtes méditerranéennes et menacer l’Egypte (en 1916 les armées russes avaient largement pénétré dans le territoire kurde à l’Est de la Turquie actuelle). Dans ce cas, le sionisme serait peut-être devenu une idée au service des visées russes...

Une Turquie sans aucune indépendance énergétique

En Turquie, l’idéologie de Mustafa Kemal, le futur “Ataturk”, sied également aux Britanniques: en développant son “mythe hittite”, en voulant “européaniser” la Turquie, elle renonce ipso facto à toute revendication sur des territoires arabes qui recèlent du pétrole. La Turquie kémaliste est une Turquie sans aucune indépendance énergétique, condamnée à n’être plus rien d’autre qu’un jouet aux mains de l’impérialisme anglo-saxon. Une observation attentive des événements de l’époque confirme cette vue : en effet, quand les positions d’Ataturk et d’Inönü n’étaient pas encore clairement définies, les Britanniques se méfient de tout éventuel réveil turc et arment la Grèce qui envahit l’Ionie et pousse ses régiments en direction du centre de l’Anatolie. Dès que les Turcs déclarent qu’ils suivront plutôt la “géopolitique hittite” de Mustafa Kemal, qu’ils renoncent à jamais à toute prétention sur les territoires arabes qu’ils avaient jadis dominés, Londres (et Washington) lâchent la Grèce, car une présence hellénique et orthodoxe à proximité des Détroits et sur les rives de la Mer Noire pourrait, en cas de changement de donne en Russie, créer un espace pan-orthodoxe, englobant la Mer Noire et le bassin oriental de la Méditerranée. Londres, fidèle à sa politique bien établie depuis Pitt, n’en veut à aucun prix. Cette idée pan-orthodoxe demeure sous-jacente, notamment avec le principe nationaliste grec de l’”Enosis” (le rattachement de Chypre à la mère patrie grecque), avec les investissements discrets de firmes privées russes à Chypre (notamment dans l’immobilier), avec la fourniture de missiles russes aux forces grecques de l’île, avec l’esquisse d’une solidarité greco-serbe, greco-arménienne, greco-syrienne, greco-iranienne, etc., lors de l’attaque de l’OTAN contre la Serbie, si bien que l’on a évoqué aux Etats-Unis, avec une certaine inquiétude, la possible émergence d’un “axe” Athènes/Erivan/Téhéran. Si l’on se rémémore tous ces faits, on peut en conclure que la nouvelle Turquie kémaliste a pour fonction, depuis les années 20 du 20ième siècle, de verrouiller les Détroits, de tenir la Russie éloignée du bassin oriental de la Méditerranée, de tenir les Grecs en respect, de ruiner l’idée d’Enosis à Chypre (avec la complicité évidente des Anglais), d’abandonner toute idée de solidarité entre Turcs et Arabes, de façon à ce qu’aucun espace stratégique ne puisse se reconstituer entre les Détroits et le Golfe Persique.

L’idée du “Grand Moyen-Orient”

Quand à l’idée pantouranienne, qui se développe pendant l’entre-deux-guerres dans bon nombre de cénacles nationalistes turcs, elle est tenue en réserve afin d’être instrumentalisée contre la Russie, si besoin s’en faut. Lors de l’effondrement de l’Union Soviétique, cette idéologie a servi à créer des chaînes de télévision en une langue turque unifiée pour les besoins de la cause, qui véhiculait la vision américaine, forgée dans les officines de Brzezinski, d’un “grand Moyen-Orient”, englobant toutes les républiques musulmanes et turcophones de l’ancienne URSS. Autre aspect concret et pratique de l’idéologie pantouranienne : tout ressortissant turcophone de l’ancienne URSS et du Sinkiang chinois reçoit automatiquement la nationalité turque. Si la Turquie devient membre de l’Union Européenne, ce ne sont pas seulement les 70 millions de citoyens turcs de la République de Turquie qui recevront un libre accès au territoire de nos pays, mais aussi les quelque cent millions de turcophones d’Asie centrale. Le pantouranisme vise à noyer l’Europe sous les flots démographiques de la Grande Turcophonie, et de venger ainsi les défaites d’Attila aux Champs Catalauniques, des Avars au 7ième siècle, des Hongrois à Lechfeld en 955, des Ottomans devant Vienne en 1529 et en 1683. La mémoire pantouranienne est une longue mémoire, pour laquelle les événements vieux de plusieurs siècles gardent leur pleine signification, sont toujours actuels. Face à des idéologies post-chrétiennes de la table rase, de l’amnésie revendiquée comme élection, qui handicapent l’Europe, c’est une force et un atout considérables. Par l’artifice d’un octroi de la nationalité turque aux Turcophones d’Asie, Ankara entend bien établir des colonies turques jusqu’en Bretagne et en Irlande, bien au-delà des plaines de Champagne, où Attila s’est heurté aux légions romaines et aux armées germaniques, pour refluer, battu, vers la Hongrie. Il faut y réfléchir, car la notion du temps, chez les Orientaux, n’est pas celle d’un temps segmenté, où chaque segment passé est considéré comme définitivement mort, mais un temps éternel, où chaque événement du passé est toujours considéré comme vivant, comme appelant une réponse adéquate, adaptée à la nouvelle donne. Cette vision vivante du temps écoulé, en Orient, nous montre bien dans quelle faiblesse structurelle permanente l’idéologie des Lumières, idéologie de l’amnésie volontaire et revendiquée, a plongé l’Europe.

Récapitulons maintenant les événements de ces cinq dernières années, en tenant compte des leçons de l’histoire, que nous venons d’évoquer :

La conquête des Balkans européens :

La Bosnie, vous vous en souvenez tous, a été objet de beaucoup de sollicitude de la part des intellectuels branchés du Tout Paris, qui ne sont jamais que de vils propagandistes à la solde de Washington et qui prennent leurs ordres chez Brzezinski. Pourquoi avons-nous eu droit à ce délire permanent en faveur d’une Bosnie musulmane, reliquat de la présence ottomane dans les Balkans? Un simple coup d’oeil sur une carte physique de la région nous le fera comprendre. La Bosnie fait partie des Alpes dinariques. Elle est une région surélevée, facile à tenir dès qu’on s’y est ancré, et permet de menacer la côte adriatique et les vallées de la Save, dont de nombreux affluents descendent des hauteurs dinariques de la Bosnie, comme le Vrbas, la Bosna (qui a donné son nom à la région), la Drina et l’Una. Ces données géographiques et hydrographiques permettent de comprendre que la puissance qui tient la Bosnie, tient automatiquement l’ensemble de la péninsule balkanique, du moins sa façade occidentale, en lisière de l’Adriatique. Dès que la Bosnie tombe aux mains des Ottomans au 15ième siècle, ceux-ci s’ancrent solidement dans la région. Il faudra quatre cents ans pour les en déloger! Dès que les Ottomans abandonnent la Bosnie à l’Autriche-Hongrie en 1878 puis, plus formellement, en 1908, nous assistons à un véritable jeu de dominos, les pièces restantes de l’Empire ottoman dans les Balkans, tombent les unes après les autres, si bien qu’à la vieille de la première guerre mondiale, les Turcs ne sont plus présents qu’en Thrace, à quelques dizaines de kilomètres d’Istanbul, sous la menace des Bulgares.

Quand les intellos parisiens travaillent à l’émergence d’une “dorsale islamique”

Nos intellectuels médiatisés (et vaguement télégéniques) vont instrumentaliser un mixte 1) de philo-islamisme, délires multiculturels obligent, 2) d’idéologie des droits de l’homme (on est sous le règne de Clinton, démocrate, alors on utilise cette idéologie-là plutôt qu’une autre; avec Bush junior, on justifie les conquêtes et les expéditions punitives par un discours impérial, non enjolivé d’eudémonisme, comme on l’aperçoit chez des auteurs comme Kagan et Kaplan), 3) de néo-ottomanisme, afin de justifier anticipativement l’installation de formidables bases américaines dans la région, en plein centre de cette Bosnie, dont l’importance stratégique reste primordiale. Voilà bien à quoi ont servi les discours tout à la fois larmoyants et vindicatifs de la clique parisienne des Glucksmann, Lévy et autres Finkelkraut : à installer sur les hautes collines dinariques de la Bosnie, puis du Kossovo, des fantassins, des chars, des bombardiers et des missiles américains, pointés sur l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, la Hongrie, la Méditerranée orientale, etc. Pour les géopolitologues serbes, il s’agit de consolider une “dorsale islamique” alliée des Etats-Unis et territorialement proche de la Turquie, laquelle est également totalement inféodée à Washington et privée, depuis Ataturk, de toute indépendance énergétique. Le nationalisme et le militarisme kémalistes, tapageurs et à connotations machistes, ne sert qu’à camoufler un état d’impolitisme et d’impuissance navrant, pareil à celui d’une femme entretenue...

Dans le contexte de la maîtrise par les Américains de la péninsule que forment les Balkans européens, la Bosnie et le Kossovo constituent un territoire stratégique central, situé sur les points les plus élevés des Alpes dinariques, tandis que la Serbie constitue un point stratégique capital sur le Danube, principale artère fluviale en Europe, comme j’ai déjà eu maintes fois l’occasion de l’expliquer. La Serbie médiévale s’étiole après la mort du grand roi Douchan en 1355 et après la défaite de ses successeurs à Andrinople (Edirne) sur la rivière Maritza en Thrace en 1371, parce qu’elle a perdu ses territoires méridionaux de plus haute altitude. Mais Belgrade, dans la plaine du Danube, ne tombe qu’en 1439, donnant aux Ottomans une place forte importante sur le Danube. Deux ans plus tard, en 1441, ils peuvent vassaliser la Valachie et contrôler ainsi tout le Sud-Est européen au Sud du Danube. L’assaut contre Contantinople ne se fera qu’après toutes ces opérations. Nous y reviendrons. Il faudra attendre 1718, pour que des soldats de nos régions, des Hutois, reprennent Belgrade pour le compte du Saint-Empire et sous les ordres du Prince Eugène. La prise de Belgrade, après 277 ans d’occupation ottomane, marque le début de la fin pour la Sublime Porte en Europe du Sud-Est : plus jamais les Ottomans n’ont constitué une menace sérieuse pour l’Europe, même avec l’alliance française ou anglaise. Pour la petite histoire, la généralisation de la culture de la pomme de terre en Europe du Nord permet de lever des armées permanentes, sans avoir la nécessité de constituer des réserves de blé, ce que la France et l’Empire ottoman possédaient à satiété. Cette “puissance céréalière” a constitué l’assise de leur puissance militaire. Avec la généralisation de la culture de la pomme de terre, la Prusse, l’Autriche, la Pologne-Lithuanie et la Russie peuvent aligner dorénavant des troupes numériquement plus importantes que l’Empire ottoman et son hinterland islamique.

On ne prend pas Constantinople à partir de l’Anatolie

La leçon la plus importante qu’il convient de tirer de notre lecture de l’histoire balkanique et du front euro-ottoman, c’est que la péninsule balkanique a toujours constitué un tremplin indispensable pour la conquête de l’Asie Mineure, du Moyen-Orient, de la Perse, de l’Asie centrale et de l’Egypte. Philippe de Macédoine et Alexandre le Grand ont inauguré cette stratégie dans l’antiquité. Quand ils ont sécurisé à leur profit la périphérie balkanique de leur Macédoine d’origine, ils ont pu dominer la Grèce et ses ports, puis s’élancer en direction de l’Indus. Il faut donc maîtriser d’abord les Balkans pour pouvoir contrôler les territoires qui, à l’époque, ont été soumis à Alexandre le Grand. Le géopolitologue serbe Sacha Papovic nous rappelle que les Seldjoucides, les premiers Turcs à pénétrer en profondeur l’Asie Mineure, l’actuelle Anatolie, n’ont jamais réussi à prendre Constantinople. En effet, les Seldjoucides échoueront devant Byzance. Papovic en conclut que l’on ne prend Constantinople qu’au départ des Balkans, le “chemin anatolien” s’avérant trop difficile. Les Ottomans appliqueront cette stratégie que nous pouvons qualifier de “macédonienne”.

La stratégie “macédonienne” ou “alexandrine” des Ottomans consistera à prendre et à occuper les bases balkaniques avant d’enlever Byzance, qui tombera comme un fruit mûr dans leur panier. Après la défaite serbe à Edirne (Andrinople) en 1371, les Ottomans avancent en direction du cœur dinarique du massif montagneux balkanique et battent les Serbes lors de la fameuse bataille du “Champ des Merles” en 1389. La Serbie médiévale, foyer de culture inégalé, est rayée de la carte. Seule la maîtrise complète des Balkans a permis aux Ottomans de maîtriser entièrement le Moyen-Orient et l’Egypte (déjà les Hittites et les Hyksos avaient suivi la même voie dans la plus haute antiquité). Dans la même logique “alexandrine”, les Ottomans s’opposeront aux Perses dans des conditions géographiques et stratégiques similaires à celles qui ont présidé à la longue lutte entre Rome et les Parthes (une étude parallèle des batailles entre Romains et Parthes, puis entre Ottomans et Perses, pour la maîtrise du Caucase et de la Mésopotamie, pourrait se révéler très instructive).

Face à cette double défaite serbe au 14ième siècle, en 1371 et en 1389, seuls quelques Européens sont conscients de l’enjeu : Jean de Vienne, chevalier franc-comtois au service de la France, amiral de sa flotte dans la Manche —qui ne sera pas écouté quand il demandera de détruire les nids de pirates anglais dans la Manche— prêche la croisade, mais n’est guère entendu. L’Ordre de la Toison d’Or, fondé par le Duc de Bourgogne, en 1430, puis le fameux “Vœu du Faisan” de Philippe le Bon en 1454, juste après la chute de Constantinople, constituent des réponses bourguignonnes (donc les nôtres) à cette menace. Enfin, deux croisades hongroises se lèveront pour conjurer le danger, mais en vain.

Des pans entiers de la mémoire européenne ont disparu définitivement

Revenons au contexte : le roi Lazare de Serbie tombe au combat en 1389, lors de la bataille du “Champ des Merles”. Inquiet de voir les Ottomans s’approcher du Danube, l’Empereur Sigismond appelle à la croisade. Des chevaliers français, bourguignons et allemands, dont l’Amiral Jean de Vienne, le Comte de Nevers, futur Duc de Bourgogne sous le nom de Jean sans Peur, répondent à son appel. Mais l’armée qui s’ébranle en 1396 en direction de l’actuelle Bulgarie est hétéroclite et mal commandée. Face à elle, un génie militaire turc, le Sultan Bayazid II Yildirim (la “foudre”), qui emporte la victoire. Le massacre est effroyable. Des milliers de prisonniers allemands et franco-bourguignons sont égorgés (leur mort crie vengeance!). Pour se venger du bon accueil des Bulgares à l’égard des croisés occidentaux, les Turcs rasent Nicopolis et ravagent le pays de fond en comble. Après la Serbie, la Bulgarie médiévale est à son tour éradiquée, toute sa culture monacale, dont le grand monastère de Tirnovo, est réduite en cendres. On ne s’en rend pas suffisamment compte aujourd’hui mais cette culture formidable des monastères de Bulgarie, du Kossovo orthodoxe et de la Serbie médiévale, et plus tard de la Croatie catholique et renaissanciste, a été totalement détruite. Des pans entiers de la mémoire européenne, et non des moindres, ont ainsi disparu définitivement. Beaucoup de Slaves des Balkans émigrent vers la Russie et l’Ukraine, pour échapper à la furie ottomane. Ces faits historiques doivent être pris en considération quand on évoque la candidature turque à l’UE.

Après l’échec retentissant de Nicopolis en 1396, les Européens connaissent un répit. Les Mongols de Tamerlan s’engagent sur la voie jadis empruntée par les Seldjoucides : ils pénètrent en Anatolie et écrasent les Ottomans à Ankara en 1402, mais, comme leurs prédécesseurs, ils ne parviennent pas à prendre Byzance, ni à atteindre les côtes ioniennes. Bloqués en Asie Mineure malgré leur victoire, les Mongols ravagent l’Est de l’Anatolie, l’actuel Kurdistan. Les traces de ces destructions sont encore visibles aujourd’hui. Les systèmes d’aqueduc qui alimentaient les villes disparaissent, sapant ainsi les bases hydrauliques de toute urbanisation et, partant, de toute impérialité, celle de Rome comme celle de la Chine, les deux modèles de Leibniz. Les Génois et les Vénitiens taisent cette défaite et n’évoquent pas la présence des hordes mongoles en Asie Mineure, de crainte d’alarmer leurs clients et bailleurs de fond en Occident. Nous devons une description de ces événements à un Bavarois, Hans Schiltberger, prisonnier des Ottomans depuis la désastreuse bataille de Nicopolis en 1396. Schiltberger, d’autres Allemands et Franco-Bourguignons ainsi que 10.000 cavaliers serbes avaient été contraints de se battre dans les rangs ottomans (pour défendre Byzance contre les Mongols!). Il nous a laissé un récit de cette défaite ottomane; elle laisse vingt ans de répit à l’Europe, qui ne mettra pourtant rien à profit pour affronter dans de bonnes conditions la menace mortelle qui la guettait au Sud-Est.

Après le départ des Mongols, l’arrière-pays anatolien, appauvri, ruiné, vivote misérablement. Le pouvoir ottoman, dans ses tentatives de redressement, se heurte à une opposition populaire, que l’on a appelé la “révolte des derviches”, dont les justifications religieuses sont mystiques, voire panthéistes et ascétiques. Cette révolte se place sous la direction du Cheikh Bedreddin et de Bürklüce Mustafa; elle a l’appui de bandes turkmènes, venues d’au-delà de la Caspienne, ainsi que de la secte de Torlak Kemal. Les masses paysannes se rebellent ainsi contre le pouvoir central et sunnite des Ottomans, exactement comme il y aura aussi des révoltes paysannes, des jacqueries, plus ou moins mystiques et ascétiques en Europe centrale et occidentale. En trois batailles, le Sultan Mehmed I bat les rebelles en 1420 et fait pendre ou empaler les chefs de l’insurrection. L’unité balkano-anatolienne de l’Empire ottoman est sauve, le bloc territorial ottoman correspond dorénavant à l’ancien bloc byzantin. L’expansion peut reprendre. La leçon actuelle à tirer de la “révolte des derviches” de 1420, qui a donné aussi du répit à l’Europe, c’est que la lourdeur du pouvoir ottoman, et du pouvoir militaire turc actuel, incitait et pourrait à l’avenir inciter tout pouvoir européen intelligent à fomenter des révoltes sociales en Anatolie ou au Kurdistan, afin d’obliger la Turquie à lâcher du lest dans les Balkans et à Chypre, afin de rendre inopérant l’instrument turc de l’hégémonisme américain.

L’ancien pouvoir ottoman plus cohérent que les Américains aujourd’hui !

Dès 1422, les Ottomans reviennent dans les Balkans, profitent des querelles entre Slaves et y consolident tranquillement leurs atouts géopolitiques et stratégiques. Les Serbes s’allient aux Hongrois, prouvant par là qu’une alliance entre les puissances danubiennes peut contenir l’avance ottomane, tandis que toute opposition entre Serbes et Hongrois conduit, au contraire, à favoriser l’expansion turque. Mais cette alliance ne suffit pas : les Turcs prennent Belgrade (plus exactement la place forte de Smederevo sur le Danube) en 1439. Ce qui confirme la thèse de notre collègue serbe Sacha Papovic : pour prendre Constantinople, il faut d’abord s’implanter solidement dans les Balkans, en contrôler tous les points stratégiques importants, tant dans les zones montagneuses que sur le cours du Danube. En 1441, les Ottomans envahissent la Transylvanie et protègent ainsi le cours du Danube à leur profit. Les Balkans forment, à partir de cette annexion de la Transylvanie, l’antique Dacie des Romains, une unité cohérente sous la férule turque. Le grand port de l’Egée, Salonique, prise en 1423, gagne un hinterland homogène, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, vu la destruction de toute cohérence dans les communications potentielles sur la ligne Belgrade/Salonique, la plus courte entre le Danube et la Méditerranée, comme on avait pu le constater pendant la première guerre mondiale, à la suite de l’offensive de von Mackensen à travers le territoire serbe en direction de l’Egée. En ce sens, le pouvoir ottoman était plus cohérent que le projet américain d’aujourd’hui, qui vise un morcellement territorial extrême, rendant impossible tout développement économique dans cette région, car il y découpe les voies de communications fluviales, ferroviaires et routières, qui restent de ce fait démantelées et inopérantes.

Le projet bourguignon a fusionné avec le projet impérial germanique, avec la volonté espagnole de contrôler toute la Méditerrannée et avec l’esprit corsaire et chevaleresque de l’Ordre de Malte

L’invasion de la Transylvanie provoque en Hongrie l’appel à une deuxième croisade anti-ottomane. Contrairement à celle de 1396, elle est bien organisée par un capitaine hors pair, Janos Hunyadi. Ses armées disposent d’artillerie. Elles entrent en Transylvanie et avancent vers Andrinople. A la tête de cette croisade, le Roi Vladislav I de Pologne-Hongrie, qui règnait sur un vaste hinterland, correspondant au territoire de la “Nouvelle Europe” selon Bush. Dans la stratégie américaine actuelle, mise au point par Luttwak, Brzezinski et Bagnall, l’Amérique doit contrôler et la Turquie et la “dorsale islamique” et les territoires qui ont servi d’aire de rassemblement à la deuxième croisade hongroise. Ainsi, les Américains entendent contrôler deux zones offensives situées entre l’Allemagne et la Russie, recréer le “Cordon sanitaire” de Lord Curzon, empêcher toute continuité territoriale et stratégique entre l’Allemagne et la Russie (comme l’avait très bien vu le géopolitologue russe contemporain, le Colonel Morozov), couper l’axe danubien en deux tronçons, empêcher toute projection de la puissance allemande vers la Mer Noire (le projet bourguignon, repris par Maximilien I, dès son mariage avec Marie de Bourgogne; le projet bourguignon fusionne, dès la fin du 15ième siècle, avec l’impérialité romaine-germanique; il y a donc continuité entre ce projet bourguignon et les actions du binôme austro-hongrois d’une part, et avec celles de l’Espagne et de l’Ordre de Malte en Méditerranée, d’autre part; pour nous, ici, en Brabant, dans ce Château Coloma, où a œuvré avant nous un Louis Gueuning, il n’y a pas d’autres légitimités en Europe; ceux qui partagent ce projet, et s’y inscrivent, sont nos alliés, ceux qui ne le partagent pas, ceux qui balbutient des bricolages hostiles à cette vision sublime, sont nos ennemis et les ennemis de notre civilisation; voilà une définition claire de l’ennemi —et du camarade—, qui, comme nous l’ont enseigné Carl Schmitt et Otto Koellreutter, permet le politique).

Toujours les divisions entre Européens !

L’appel à la croisade de Janos Hunyadi et de Vladislav I, auquel répondent des combattants allemands et tchèques, suscite beaucoup d’enthousiasme : l’Albanie se soulève derrière Skanderbeg, la Valachie de même, sous l’autorité de Vlad Dracul (Vlad l’Empaleur ou “Dracula”); le Basileus byzantin, isolé à Constantinople, accepte l’union de tous les chrétiens; Venise avance ses navires de guerre jusque dans la Mer de Marmara. Mais malgré les facultés de stratège de Janos Hunyadi, les armées hongroises sont écrasées en 1444 à Varna en Bulgarie. Le bouillant roi Vladislav I n’écoute par les conseils de pondération d’Hunyadi, il fonce sur le dispositif turc bien arcbouté sur ses positions et est taillé en pièces. Hunyadi échappe au désastre et devient le régent du royaume de Hongrie. En 1448, une deuxième offensive hongroise se solde également par un échec au Kossovo, parce que les Valaques de Vlad Dracul changent de camp en pleine bataille. Toujours les divisions entre Européens!

Le fils de Janos Hunyadi, Matthias Corvinus, devient Roi de Hongrie en 1458. En 1456, il avait repris Belgrade avec une armée moderne, constituée de paysans levés en masse et bien entraînés. Dans la bataille, le Sultan est blessé. Les cloches sonnent à toute volée dans l’Europe entière. Mais cette victoire éclatante, prouvant l’intérêt tactique d’une armée de lansquenets de souche paysanne, n’aura que des résultats éphémères : en 1459, le Prince serbe Georg Brankovic se soumet au Sultan. Les Bosniaques du roi Stepan appellent Rome et l’Occident à l’aide, mais la noblesse bogomile, victime d’inquisitions dans les siècles précédents, passe aux Turcs : 70% de la population bosniaque se convertit, par haine des catholiques et des orthodoxes. Ailleurs dans les Balkans, les conversions à l’Islam ne dépasseront jamais les 10% (comme en Grèce et en Bulgarie, où subsistent des populations autochtones islamisées). La conversion de la noblesse bogomile à l’islam constitue le cœur du problème bosniaque actuel.

Une volonté géopolitique danubienne et pontique

Après la prise de Salonique en 1423, et vu la poussée turque ininterrompue, les Ducs de Bourgogne, nos souverains, formulent des projets de reconquête, qu’ils ne pourront pas réaliser à cause des événements de la guerre de Cent Ans, à cause de la pression française potentielle sur nos frontières méridionales et sur le Duché de Bourgogne. Dès 1429, Philippe le Bon prend conscience du danger. Il fonde l’Ordre de la Toison d’Or, le 10 janvier 1430, dont l’inspiration spirituelle repose sur le mythe grec des Argonautes, c’est-à-dire les navigateurs et aventuriers qui exploraient la Mer Noire. L’objectif de l’Ordre, au départ, était de renouer avec les idéaux chevaleresques de la Perse antique et de l’Arménie traditionnelle. Cet idéal était toutefois doublé d’une perspective géopolitique bien concrète : reprendre pied en Mer Noire, en longeant le Danube, comme l’avait fait l’armée européenne de 1396. Jean sans Peur, père de Philippe le Bon, avait ramené de sa captivité chez Bayazid-la-Foudre (Yildirim), un savoir clair sur les données géopolitiques de la région balkanique et pontique. Epoux de Marguerite de Bavière depuis 1385, il avait des connaissances sur l’espace danubien, la Bavière étant riveraine du grand fleuve et, par conséquent, liée aux dynamiques géopolitiques de cette immense région qui s’étend des Alpes à la Mer Noire. De nombreux chevaliers et fantassins bavarois avaient d’ailleurs combattu aux côtés de Jean sans Peur à Nicopolis. Ce sont les villes flamandes qui paieront son énorme rançon, exigée par Bayazid. Assassiné par les Français en 1419, Jean sans Peur lègue à son fils Philippe le Bon, à moitié bavarois et au quart flamand, l’héritage bourguignon, qu’il arrondira, si bien qu’il deviendra le futur “Cercle de Bourgogne” dans le Saint-Empire de Charles-Quint. Dès 1442, Philippe le Bon prépare la Croisade qui s’annonce à l’appel du Pape Eugène IV. Il n’y participera pas, vu la défaite de Varna en 1444. Cependant, malgré ce désastre, une flottille bourguignone, sous le commandement de Walleran de Wavrin, part pour la Mer Noire. Un autre noble bourguignon, Geoffroi de Thoisy, se livre à la course dans les mêmes eaux. Ces opérations n’auront guère de lendemain. Mais elles demeurent néanmoins les indices d’une volonté géopolitique danubienne et pontique, c’est-à-dire d’une volonté de contester le pouvoir ottoman sur le Danube, dans la Mer Noire et en Crimée. Nous y voyons les prémisses de la “Sainte-Alliance” d’Eugène de Savoie et de Maximilien-Emmanuel de Bavière (le “Roi Bleu”) et à l’alliance entre l’Espagne, l’Autriche et la Russie, forgée à Vienne en 1725-26.

Notre mission “nationale et impériale”

Comme Philippe le Bon entendait reconstituer la dorsale lotharingienne pour mieux unir l’Europe et comme l’Ordre de la Toison d’Or était destiné à devenir l’instrument de cette politique, l’épine dorsale spirituelle et militaire d’une future Europe unifiée, la “matière bourguignonne”, dans sa rutilante diversité, recèle in toto les linéaments de notre “mission nationale et impériale”. Il n’y en a pas d’autre. Il faudrait un autre colloque pour en déterminer la nature et explorer les possibilités de sa réactualisation. Les événements des deux croisades hongroises de 1396 et de 1444 en constituent l’épopée fondatrice.

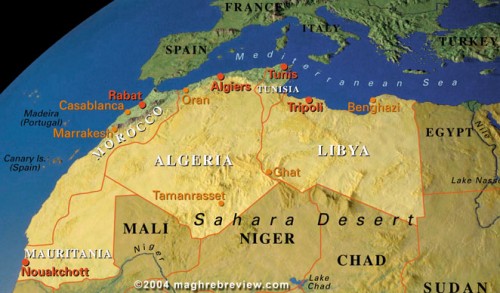

La leçon à tirer aujourd’hui de toute l’histoire de la conquête ottomane des Balkans, des plaines hongroises et de la Transylvanie est la suivante : comme nous l’a clairement enseigné Sacha Papovic, il faut commencer par contrôler les Balkans pour maîtriser le Moyen-Orient (Haute Mésopotamie en 1515, Syrie en 1516, Egypte en 1517), la région du Golfe (prise de Bagdad en 1534) et l’Asie centrale (Alexandre le Grand). L’objectif de la politique anglo-saxonne est d’imiter Alexandre le Grand et les Ottomans, de contrôler les territoires que l’un et les autres ont jadis contrôlés pour tenir les aires civilisationnelles voisines en échec (Saint-Empire/Europe, Russie, Inde, Chine). Les projets de “marché commun” grand-moyen-oriental, s’étendant de l’Egypte au Tadjikistan, que l’on formule aujourd’hui aux Etats-Unis, vont bel et bien dans ce sens. Ce vaste espace est confié à l’une des cinq structures de commandement militaire américain dans le monde, en l’occurrence l’USCENTCOM, qui englobe également la Corne de l’Afrique et le Soudan. On parle également de “Nouvel Orient énergétique”, qui comprend aussi la Libye (en voie de normalisation) et le Pakistan. Il s’agit de soustraire les potentialités énormes de ces régions à l’influence européenne et russe et, ipso facto, de soustraire les masses démographiques de ces régions au commerce futur de l’UE et de la Fédération de Russie. Les événements confirment cette démarche “alexandrine” : les préliminaires de la conquête du “Grand Moyen Orient” ont commencé en Bosnie dès 1993-94, pour se poursuivre au Kossovo en 1999 et ensuite en Macédoine. Pour déstabiliser la région de fond en comble, le levier de départ a été la population musulmane bosniaque ou albanaise, et les réseaux mafieux qu’elles abritent, que l’on a artificiellement et habilement excitée contre ses voisins slaves et orthodoxes, avec la complicité des Turcs, des Saoudiens (bailleurs de fonds) et des intellectuels parisiens de la rive gauche (Glucksmann, Lévy, Finkelkraut et quelques autres).

D’abord aligner des historiens et des philologues

Cette stratégie américaine a été épaulée par de bonnes connaissances historiques réelles, par un savoir précis sur les dynamiques géopolitiques et stratégiques qui ont animé l’histoire de ces régions, des connaissances et un savoir bien mieux étayés que les formulations bancales du prêt-à-penser que nous ont servi les intellos parisiens et les médias américains, jusqu’à l’écœurement. En Europe, les universités n’ont jamais reçu l’ordre de produire des ouvrages précis sur les régions clefs de l’histoire mondiale. Le mépris qu’affichent les histrions politiciens et les béotiens immondes de la classe marchande pour les historiens en particulier, pour les diplômés des facultés de philosophie et lettres en général, va se payer cher, très cher. Les politiciens perdront les maigres bribes de pouvoir qu’ils détiennent encore vaille que vaille sous l’hégémonisme américain et les mercantiles vénaux vont perdre de juteux marchés. Pour avoir le pouvoir et les marchés, il faut d’abord aligner des historiens et des philologues, bien payés et employés dans des bureaux et des instituts de recherches géopolitiques prospectifs, tournés vers l’avenir et soucieux du bien de la “Grande Cité” impériale. Sans historiens et sans philologues, sans bureaux et sans instituts géopolitiques, on bascule dans la fange et la médiocrité. Celle dans laquelle nous nous vautrons effectivement.

La conquête des Balkans eurasiens :

La notion de “Balkans eurasiens” nous vient directement du célèbre ouvrage de Zbigniew Brzezinski, Le grand échiquier, où l’auteur étale, dans un langage toutefois feutré, le projet de mainmise américaine sur les anciennes républiques soviétiques turcophones et musulmanes. L’Asie centrale ex-soviétique était composée, en effet, de plusieurs républiques telles le Kazakhstan (16 millions d’hab., dont de nombreux Slaves), le Turkménistan (3,5 millions d’hab.), l’Ouzbékistan (19 millions d’hab.), le Kirghizistan (4,2 millions d’hab.), le Tadjikistan (de langue indo-européenne/persane, 5 millions d’hab.). L’objectif des Etats-Unis, lors de la liquéfaction de l’URSS, a été de détacher ces nouveaux états de l’ancienne métropole russe et de les inféoder à Washington par le biais de relais turcs/pantouraniens ou intégristes-islamistes. Cet espace centre-asiatique se retrouve donc balkanisé de fait dès le début de l’ère post-soviétique. La région compte désormais deux grandes bases américaines, Karchi Khanabad en Ouzbékistan et Manas au Kirghizistan. Cette mainmise sur de vastes zones de l’Asie centrale ex-soviétique constitue la réalisation des projets géopolitiques d’Homer Lea, formé à West Point à la fin du 19ième. Au cours des dernières décennies du 19ième siècle, en effet, l’Empire russe et l’Empire britannique poursuivaient des objectifs contradictoires : les Russes voulaient déboucher sur les mers chaudes, notamment l’Océan Indien; les Anglais voulaient protéger les voies d’accès aux Indes, joyau de leurs possessions dans le monde, et entendaient faire de l’Océan Indien une mer intérieure entièrement contrôlée par leur flotte. Pour protéger les Indes, les Anglais devaient “contenir” les Russes loin des rives de l’Océan Indien : de là, l’origine de toutes les stratégies de “containment”, appliquées pendant la Guerre Froide. La fin de la “Guerre Froide” n’y a rien changé. De cette lutte entre la Terre et la Mer naîtra la géopolitique proprement dite : si Lea ne retient pas le vocable, MacKinder et le Suédois Kjellén finissent par le généraliser et l’introduire dans le discours politique et journalistique.

La fin du “Grand Jeu” annonce-t-elle l’avènement du “Nouvel ordre mondial”?

L’Afghanistan avait été une pièce maîtresse dans le conflit anglo-russe larvé qui s’est déroulé depuis les années 20 du 19ième siècle. Le territoire afghan abrite en effet les tronçons centraux de la fameuse “Route de la Soie” (“Silk Road”). Pour éviter de s’affronter directement, Russes et Britanniques s’étaient finalement accordés sur une neutralisation du territoire afghan, qui, de ce fait, ne sera jamais colonisé. Londres estimait que le danger allemand en Mésopotamie était plus important que la présence russe dans le Caucase et aux frontières afghanes. La Russie est aujourd’hui considérablement affaiblie. Les Etats-Unis, qui ont pris le relais de l’Empire britannique, comme le leur avaient demandé leurs géopolitologues Mahan et Lea, ont profité des attentats du 11 septembre 2001 (fabriqués?), pour parfaire la tâche en installant des bases en Ouzbékistan et au Kirghizistan et en conquérant l’Afghanistan. Sur le terrioire de ce pays conquis, trois bases américaines se sont installées, exactement sur les nœuds routiers des routes de la soie (car il y en a plusieurs). Ces bases sont Bagram, Mazar-e-Sharif et Kandahar. Sans compter la base de Jacobvabad au Pakistan. Sur base des géostratégies élaborées par Mahan et Lea, il y a un siècle, et sur base des doctrines de Brzezinski, Washington entend mettre un point final à cette lutte entre la “Terre” et la “Mer”, que Kipling avait nommé le “Grand Jeu”. Sous-entendu, le messianisme américain entend parachever le “Grand Jeu” pour mettre un terme à l’histoire proprement dite et faire advenir de la sorte le “Nouvel Ordre Mondial” annoncé par Francis Fukuyama, qui a quelque peu révisé ses positions trop idéalistes.

La conquête des Balkans eurasiens est désormais une réalité. Les attentats du 11 septembre 2001 ont constitué le prétexte pour intervenir en Afghanistan et pour entretenir des troupes en Asie centrale.

La conquête de la Mésopotamie :

Nous avons vu que les Ottomans n’ont conquis la Mésopotamie sur les Perses qu’après avoir totalement sécurisé les Balkans, grâce, notamment, à la complicité de François I. J’ai déjà eu plusieurs l’occasion, à cette tribune, d’évoquer l’importance cruciale des opérations militaires en Irak (mai 1941), au Liban et en Syrie (juin-juillet 1941), enfin en Iran (août-septembre 1941). Il s’agissait de la réponse britannique à l’occupation par l’Axe de l’ensemble de la péninsule balkanique, ce qui prouve, une fois de plus, que les deux zones géostratégiques sont indissolublement liées l’une à l’autre.

Aujourd’hui, les Etats-Unis ont commencé par les Balkans, poursuivi par l’Afghanistan et terminé, jusqu’à nouvel ordre, par la Mésopotamie (l’Irak). Si les opérations dans les Balkans répondaient à l’impératif géopolitique de contenir l’Europe centrale germanique et la Russie au Nord du Danube (comme le firent les Ottomans dès la prise de Belgrade en 1439) et de couper l’artère danubienne (un autre vieux projet), si la conquête de l’Afghanistan répondait à un autre impératif géopolitique, celui d’occuper les espaces à l’extrêmité orientale de l’antique Empire d’Alexandre le Grand, la conquête de l’Irak obéit à plusieurs impératifs tout aussi importants. Elle consiste évidemment à occuper une des pièces centrales de cet antique Empire d’Alexandre, à parachever l’encerclement de l’Iran (nous y revenons), à prévenir définitivement toute tentative de coopération entre un pouvoir modernisateur en Irak, d’une part, et la Russie et l’Europe, d’autre part.

Saddam Hussein, en effet, avait signé des contrats avec Volkswagen et Renault, avec des constructeurs de camions russes, avec d’autres firmes européennes en matière de construction d’infrastructures. Avec la conquête américaine, tous ces contrats vont être annulés au profit de constructeurs automobiles d’Outre-Atlantique et, évidemment, comme la presse européenne l’a souligné avec une réelle amertume, au profit d’Halliburton, le consortium où Dick Cheney a beaucoup d’intérêts. De plus, comme Gerhoch Reisegger l’a écrit dans son ouvrage, dont nous avons traduit des extraits significatifs pour Au fil de l’épée (recueils n°46 et 47, juin et juillet 2003), Saddam Hussein voulait facturer son pétrole en euros et amorcer de la sorte un passage généralisé du pétro-dollar au pétro-euro, passage qui aurait signifié, à moyen terme, la fin d’un hégémonisme américain, essentiellement financier.

Parachever l’encerclement de l’Iran

La conquête de l’Irak parachève également un autre objectif stratégique : l’encerclement de l’Iran. Celui-ci est désormais coincé dans un étau formé par de nombreuses bases américaines : à l’Est, les trois bases d’Afghanistan, les trois bases réparties en Ouzbékistan, au Kirghizistan et au Pakistan; à l’Ouest, les quatre nouvelles bases d’Irak (Bashur, H1, Talil et Bagdad); au Sud, toutes les bases du Koweit et du Golfe; au Nord, la nouvelle base américaine installée en Géorgie. En retrait, la base d’Inçirlik en Turquie, Israël, Djibouti et Diego Garcia. Visiblement, l’Iran est la prochaine victime. Il constitue le centre du “Grand Moyen Orient”. La périphérie est conquise, ce centre est encerclé : ou bien il tombera comme un fruit mûr, ou bien il sera secoué par une révolution à justifications idéologiques délirantes, ou bien il sera annihilé militairement.

◊ 2ième Partie : La réponse européenne : l’Axe Paris/Berlin/Moscou

Indubitablement, le théoricien le plus cohérent de l’Axe Paris/Berlin/Moscou est Henri de Grossouvre. Cet auteur dégage quatre raisons majeures pour forger cette alliance continentale: 1) Se donner du poids dans la guerre commerciale entre l’UE et les Etats-Unis; 2) Corriger les effets pervers de la mondialisation néo-libérale; 3) Répondre aux enjeux énergétiques des années 2010-2030; 4) Organiser une politique spatiale commune.

◊1. Henri de Grossouvre dresse le bilan chiffré de l’état économique du monde dans lequel l’Axe est appelé à se former : l’UE détient désormais 32% du PIB mondial, tandis que les Etats-Unis, 28%. L’UE vient donc de dépasser les Etats-Unis. Raison pour laquelle ceux-ci s’alarment et agissent, font donner leur puissante machine militaire. Ensuite, Washington se place en état d’alerte parce que l’Europe et l’Asie ont fait front commun contre les Etats-Unis lors du sommet de l’OMC à Seattle en décembre 1999. L’idée d’un bloc euro-asiatique se fait jour, contre lequel les Etats-Unis ne pourront rien faire. Par ailleurs, les points de friction entre les deux rives de l’Atlantique s’accumulent : sur les viandes, les bananes, sur l’industrie aéronautique (Boeing/Airbus). Les esprits amnésiques ne se souviennent pas que l’une des clauses implicites de l’intervention des Etats-Unis dans les affaires européennes pendant la seconde guerre mondiale avait pour objectif de ruiner les industries aéronautiques nationales, celles de l’Allemagne principalement, mais aussi celles des autres pays européens. La coopération franco-allemande pour Airbus est donc vue d’un très mauvais œil à Washington. L’UE et les Etats-Unis s’affrontent ensuite sur le problème des sanctions contre les firmes européennes qui commercent ou tentent de commercer avec l’Iran ou avec Cuba. La Wallonie a subi un ressac de son industrie métallurgique depuis la rupture des relations commerciales avec l’Iran. De notre point de vue, c’est inadmissible. La coopération accrue de l’UE avec la Russie vise donc à consolider nos positions réciproques face à l’agressivité économique américaine et à fusionner le savoir-faire en matières aéronautiques.

Corriger les effets pervers de la mondialisation libérale

◊2. Quand Henri de Grossouvre parle de “corriger les effets pervers de la mondialisation libérale”, il incrimine, à juste titre, le phénomène généralisé du “bougisme”, c’est-à-dire de la fébrilité acquisitive, du consumérisme effréné, d’une mobilité permanente et sans repos, d’une dissolution du tissu social sous l’effet des incessantes sollicitations “novistes”. L’inventeur de ce nouveau vocable de “bougisme” n’est autre que Pierre-André Taguieff, actif dans la “Fondation du 2 mars”. En cernant, avec sa précision de philosophe, cette tare de notre monde contemporain, Taguieff jette les bases, sans doute à son corps défendant, d’une nouvelle “révolution conservatrice” à la française. Car, qu’il le veuille ou non, l’ancienne recherche des permanences, ou la volonté de les préserver dans toute leur “force tranquille”, volonté que l’on retrouve chez un père fondateur du conservatisme comme Chateaubriand, était un désir profond de ne pas sacrifier au culte moderne du changement perpétuel, donc à un progressisme dissolvant dont procède le “bougisme” d’aujourd’hui. Henri de Grossouvre, pour sa part, estime que la nécessaire résistance au “bougisme”, dont l’américanisme est une variante, a pour objectif politique concret de restaurer ce que ce bougisme élimine par sa frénésie, soit toutes les structures intermédiaires entre l’individu et le marché mondial: l’école, la famille, la communauté, l’appartenance nationale, l’Etat, bref, tout l’espace du politique, tout l’espace de la Bildung, tout ce qui relève du “long terme”. Sans ces structures intermédiaires, aucune instance politique n’est pourtant en mesure de planifier quoi que ce soit pour la durée, tout étant livré au hasard et à l’immédiateté du présent. L’Axe PBM, dont Henri de Grossouvre espère l’avènement, peut nous aider à sortir du “bougisme”, dont l’américanisme est depuis longtemps le principal paradigme, en soustrayant l’économie mondiale à la logique du manchesterisme sauvage et de la spéculation, pour revenir à une économie que Michel Albert, au début des années 90, qualifiait de “rhénane”, c’est-à-dire patrimoniale, axée principalement sur les investissements infrastructurels (outils, voies de communication, etc.), tout en cultivant le souci de préserver la qualité des établissements d’enseignement, tout en tablant sur le bon fonctionnement des écoles et des universités, lesquelles ne peuvent évidemment se développer ni même assurer leur fonction, si persiste la logique perverse du “bougisme”. L’Axe PBM, en procurant à l’Europe une assise territoriale et une masse de productivité considérable, permet de se dégager de l’économie spéculatrice de modèle américain et de mettre, de ce fait, un terme à ce “bougisme” qui disloque nos sociétés.

◊3. Henri de Grossouvre estime que la constitution de l’Axe PBM nous permettra d’affronter les enjeux énergétiques à venir, ceux des années 2010-2030. La conquête de l’Irak va entraîner, par la force des choses, l’installation pesante d’un monopole américain sur les immenses réserves de pétrole de cette région. Entre 2010 et 2020, le monde, prévoient les experts, va connaître l’apogée de la production de pétrole. Après, ce sera le déclin. Dans ce contexte, l’objectif des Américains est d’être présents avant les autres, de rafler le maximum de pétrole pour conserver leur hégémonie dans le monde. L’occupation des gigantesques gisements mésopotamiens et arabiques rend nécessaire le partenariat euro-russe en matières énergétiques. Pour de Grossouvre, comme pour nous, il n’y a pas d’autre solution. Henri de Grossouvre analyse ensuite les tenants et aboutissants du rapprochement Schroeder/Poutine. Il nous rappelle que les accords germano-russes portent justement sur l’énergie et sur la sécurité (i.e. une revalorisation du rôle de l’OSCE, que les Américains ont toujours cherché à minimaliser en faveur de l’OTAN, surtout de son volet civil). Henri de Grossouvre constate le bon fonctionnement de ce tandem germano-russe : autour de lui, les autres puissances européennes, dont la France, doivent faire chorus pour échapper à la dépendance énergétique, que va nous imposer l’hyper-puissance américaine.

◊4. Enfin, Henri de Grossouvre stigmatise la dépendance européenne en matières spatiales. Maîtres de l’espace circumterrestre, les Américains déploient des satellites espions et contrôlent les télécommunications. En ce domaine aussi, seule une coopération accrue, et même étroite, entre l’Europe et la Russie s’avère nécessaire. On voit les premiers résultats : le projet européen Galileo (GPS) intéresse la Russie, la Chine et l’Inde. La suprématie américaine a provoqué la volonté de toutes les grandes puissances d’Eurasie de se soustraire à la dépendance imposée par le monopole américain dans le domaine des satellites de télécommunication.

◊ 3ième Partie : Les embûches extérieures à l’avènement d’un Axe “Paris/Berlin/Moscou”

Trois faisceaux d’embûches semblent entraver actuellement le processus de construction européenne et l’avènement d’un véritable “Axe Paris-Berlin-Moscou”. Ce sont les suivants :

◊1. Les systèmes de renseignement américains, et les satellites de contrôle qu’ils alignent dans l’espace circumterrestre, permettent aux stratèges du Pentagone d’avoir la mainmise quasi complète sur l’information médiatique à l’échelle de la planète entière. François-Bernard Huyghe a rendu compte de cette situation dans un ouvrage très important : L’ennemi à l’ère numérique. Chaos, information, domination (PUF, Paris, 2001). Ce livre deviendra un classique de la pensée stratégique contemporaine. Il importe de le lire, de le relire, de le méditer et de le faire connaître pour apprendre à nos concitoyens à décrypter les pièges de la propagande médiatique universelle car elle vise à confisquer à tous les peuples de la Terre, et donc aussi aux peuples européens, le sens du réel, de la réalité historique et géopolitique, dans laquelle ils s’inscrivent depuis des millénaires. La perte de ce sens des réalités historiques conduit à la déchéance politique et au déclin total.

Les armes de la connaissance historique sont essentielles

◊2. Notre Europe est effectivement soumise à une “guerre cognitive” systématique, dont le premier impératif est de forger des “armes de la connaissance”. Les écoles anglo-saxonnes excellent en ce domaine : elles parviennent, sur base de travaux universitaires très sérieux et bien étayés, à développer des propagandes simplistes, gobées à grande vitesse par les opinions publiques de tous les pays du monde. L’Europe actuelle, démissionnaire, est à la traîne. Le personnel politique qui la gère, sans vraiment la gouverner, ne juge pas opportun de se doter d’instituts historiques de même valeur, capables de forger, pour l’Europe, une vision cohérente et pragmatique de l’histoire. Au contraire, les idéologies dominantes, qui s’agitent au sein des institutions européennes, estiment que l’histoire est un fardeau du passé, dont il convient de se débarrasser, notamment en ne l’enseignant plus correctement dans les écoles. Or, en politique, et plus encore en “grande politique”, les armes de la connaissance sont essentiellement les armes de la connaissance historique ; à terme, ce sont elles qui, bien maîtrisées, procurent la victoire. Eugène de Savoie a vaincu les Turcs et sauvé l’Europe grâce à ses excellentes connaissances historiques. Clausewitz et ses disciples insistent également sur la nécessité de bien connaître l’histoire pour forger des stratégies efficaces.

Etats-Unis : le tropisme mafieux

◊3. L’Europe de Bruxelles et de Strasbourg n’est pas suffisamment attentive aux phénomènes de guerre indirecte. Xavier Raufer, sur ce chapitre, insiste très fort sur le rôle des mafias et du terrorisme fabriqué, dans son dernier ouvrage, Le grand réveil des mafias (J. C. Lattès, Paris, 2003). Xavier Raufer nous apprend à identifier l’ennemi mafieux, grâce à un vade-mecum clair et succinct ; il nous démontre que les dangers mafieux sont occultés, notamment par les Etats-Unis, qui ont subi, et accepté, un “véritable tropisme mafieux”, qui nous permet de parler sans hésitation et sans paranoïa inutile, d’une véritable fusion entre la politique américaine et les mafias d’origine sicilienne ; outre les drogues et la prostitution, l’industrie américaine du porno alimente les caisses des mafieux et, par voie de conséquence, les caisses noires de certains “services spéciaux”. Les pages que consacrent Raufer aux mafias turques sont très instructives et démontrent bien la collusion américano-turque en ce domaine. Et nous indiquent deux pistes pour contester la présence turque au sein de l’UE et son maintien dans l’OTAN.

Sur le premier faisceau d’embûches :

Les systèmes médiatiques américains utilisent ce que François Bernard Huyghe appelle les “quatre arts martiaux” que sont

1) L’ART D’APPARAÎTRE, de dire la guerre, de la montrer,de la narrer (tout en excluant toute autre narration possible), de truquer le récit dans le sens voulu ; il s’agit d’organiser des “psyops” ou “psychological operations” destinées à répandre dans le monde la “bonne doctrine” en combinant adroitement récits, photographies et films, comme nous l’avons vu lors de l’affaire de Timisoara en Roumanie en 1989 ou lors du conflit kosovar en 1999 ;

2) L’ART DE TROMPER, autrement dit l’art d’utiliser la désinformation, de répandre des médisances contre l’ennemi désigné comme tel dans l’ensemble du “village global” ; il s’agit essentiellement d’appliquer à la stratégie contemporaine l’”art des illusions” déjà préconisé par le stratège de l’antiquité chinoise, SunTzu ; l’objectif est d’altérer la perception de la réalité chez l’ennemi et de provoquer, chez lui, une décision erronée ; en ce sens, la “désinformation consiste à propager délibérément des informations fausses pour influencer une opinion et affaiblir un adversaire ;

3) L’ART DE SAVOIR, c’est-à-dire d’exercer une surveillance ubiquitaire, notamment via le réseau ECHELON, selon le principe avéré : «Qui verra, vaincra» ; l’objectif est de collecter systématiquement des informations utiles, via des satellites ou des “logiciels renifleurs”, tout en poursuivant des finalités diverses : frapper à moindre risque un ennemi moins bien informé, garder les “bonnes” informations stratégiques pour soi, intoxiquer l’adversaire ;

4) L’ART DE CACHER, ou de dissimuler ses intentions derrière un rideau opaque de contre-informations. En clair, il s’agit d’organiser la prolifération d’informations inutiles ou redondantes afin de conserver secrètes celles qui importent vraiment et de les utiliser, le cas échéant, contre un adversaire qui les ignore.

Exercer ces quatre arts martiaux, à l’heure actuelle, implique de disposer d’un réseau satellitaire performant : c’est le cas des Etats-Unis et non pas de l’Europe, d’où le nanisme politique et militaire de l’Union Européenne. Celle-ci n’a jamais appliqué les “quatre arts martiaux” que Huyghe a mis en exergue.

Sur le deuxième faisceau d’embûches :

Pour l’équipe de l’armée française dirigée par Christian Harbulot, la suprématie cognitive découle d’une doctrine de la domination douce. Ces officiers et stratèges français constatent que les Etats-Unis ne raisonnent pas, en ce domaine, en termes d’alliés, d’ennemis et de “neutres”, mais, plus prosaïquement, plus simplement, en termes d’«audiences étrangères», qu’il convient de manipuler, d’influencer et de pervertir. Les objectifs des “opérations cognitives” américaines sont donc

1) de créer les conditions intellectuelles et psychologiques optimales, pour pouvoir prendre rationnellement les bonnes décisions au bon moment (puisqu’on a sélectionné et trié le bon savoir utile, selon les règles du “troisième art martial”, analysé par Huyghe ;

2) d’empêcher les autres d’en faire autant, après les avoir abreuvé de fausses informations, de fausses valeurs, etc. ;

3) d’obtenir des “cibles” qu’elles adoptent le comportement voulu. Cette méthode générale de la guerre cognitive, actuellement pratiquée par les Etats-Unis, ne peut réussir que s’il y a longue préparation (“Shaping the mind”). Il s’agit bel et bien d’une stratégie globale mûrement réfléchie, depuis des lustres, qui vise la colonisation totale de la sphère des idées, la conquête de la “noosphère”, dans le jargon des initiés. L’objectif final est de créer une superstructure normative mondiale, qui va définir la réalité humaine de manière uniforme, tout en abondant, bien entendu, dans le sens de la politique américaine. C’est l’application, à l’heure des médias électroniques, d’une stratégie culturelle commencée avec le cinéma de Hollywood, dès la fin de la seconde guerre mondiale en Europe et en Asie.

L’Europe, qui, comme le reste du monde, est la cible de cette stratégie, ne peut riposter qu’en méditant les mêmes principes. Cela signifie, avant toute chose,

1) de se réapproprier sa propre histoire, d’en connaître les dynamiques fécondes, qui permettent de consolider ses positions, et les dynamiques perverses, qui mènent à l’implosion ; et cela implique aussi,

2) d’explorer l’histoire de l’adversaire pour faire émerger, chez lui, sur son territoire, des conflits paralysants. En clair, il s’agirait, pour des stratèges européens cohérents, d’exploiter les colères des Noirs américains ou de soutenir habilement les mouvements de contestation intérieurs aux Etats-Unis.

La nouvelle gauche altermondialiste a été piégée

Autre exemple de manipulation particulièrement réussie, bien mise en exergue par Harbulot : le succès médiatique accordé au fameux livre de Toni Negri et Michael Hardt, intitulé Empire, et considérée par les journaux new-yorkais comme “la plus grande théorie alternative du 21ième siècle”. En effet, cet ouvrage préconise l’émergence d’un vaste réseau de micro-contestations émiettées, qui rejettent toute forme de nationalisme ou de continentalisme, c’est-à-dire qui ôtent d’avance toute assise territoriale à la contestation du globalisme américano-centré. Or sans assise territoriale, il est impossible de s’opposer à Washington. La guerre cognitive permet donc au système médiatique, au service de l’impérialisme et du globalisme américains, d’offrir aux altermondialistes une théorie toute faite qui va les induire en erreur et les condamner au sur-place. Le pouvoir mondial réel coupe ainsi l’herbe sous les pieds de la contestation contemporaine orchestrée par la nouvelle gauche altermondialiste et induit dans ses rangs un ferment idéologique de dissolution permanente, difficilement éradicable (cf. Christian Harbulot & Didier Lucas, La guerre cognitive. L’arme de la connaissance, Lavauzelle, Panazol, 2002).

Sur le troisième faisceau d’embûches :

Les guerres indirectes se mènent généralement selon les critères des “conflits de basse intensité” (ou, en anglais : low intensity warfare). L’exemple d’école le plus récent est la guerre dite des “Contras” menée dans les années 80 contre le gouvernement sandiniste au Nicaragua. Mais, pour Xavier Raufer, les “guerres de basse intensité” ne se bornent pas à la seule stratégie d’armer des groupes insurrectionnels dans les pays visés, mais aussi à y entretenir des réseaux mafieux, qui disloquent la cohérence politique, qui servent d’éventuels réseaux d’espionnage et de sabotage. Xavier Raufer nous rend attentifs à une longue histoire, édulcorée et occultée : celle de l’étroite imbrication entre le pouvoir américain et les réseaux mafieux italiens. En effet, la mafia sicilienne, constate-t-il, fait partie intégrante du pouvoir américain. Xavier Raufer nous en montre les mécanismes et explique que les structures mafieuses se déploient à merveille dans les systèmes néo-libéraux, institués justement pour permettre cette fluidité qui arrange bien des “services”. Dans la partie historique de sa démonstration, il rappelle que la mafia est un relais en Europe de la puissance américaine depuis 1943, quand les services spéciaux de Washington ont fait appel à Lucky Luciano, emprisonné en Amérique, pour oganiser le débarquement allié en Sicile.

Les mafias ont pour objectif de déstabiliser les sociétés européennes