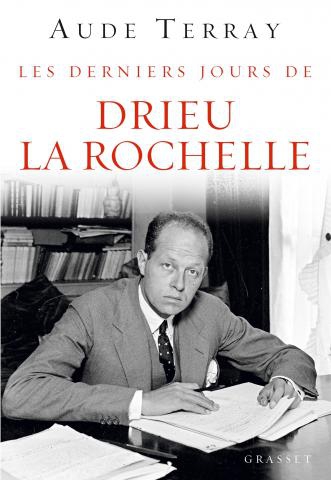

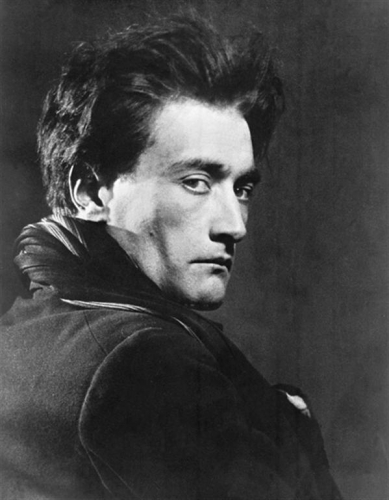

Dans Les derniers jours de Drieu la Rochelle, Aude Terray relate les ultimes mois de la vie de l’écrivain phare de la collaboration, de son suicide raté d’août 1944 à celui réussi de mars 1945. La dernière vie de Drieu pousse au paroxysme les mystères de sa personnalité, qui fascinent aujourd’hui plus que son œuvre. Car ces mois de planque et de dépression mettent en tension toute les ambiguïtés de ses rapports à l’engagement intellectuel, aux femmes et à la mort.

Dans Les derniers jours de Drieu la Rochelle, Aude Terray relate les ultimes mois de la vie de l’écrivain phare de la collaboration, de son suicide raté d’août 1944 à celui réussi de mars 1945. La dernière vie de Drieu pousse au paroxysme les mystères de sa personnalité, qui fascinent aujourd’hui plus que son œuvre. Car ces mois de planque et de dépression mettent en tension toute les ambiguïtés de ses rapports à l’engagement intellectuel, aux femmes et à la mort.

Rarement autant de tragique et de pathétique se sont retrouvés dans un même être à la fois. Il est vrai que Pierre Drieu la Rochelle a vécu à une époque où les événements ne permettaient pas aux médiocres de se cacher. Né en 1893 dans une famille dont il détestait le père et méprisait la mère, il a fait partie de la génération des « 20 ans en 14 ». L’expérience de la Grande Guerre, comme PHILITT l’avait écrit, sera destructrice pour le jeune homme ; il en reviendra avec une haine de son propre corps, souillé par la maladie et le manque d’hygiène, le rejet de son époque, où l’on s’envoie de la ferraille dans la tête pour se battre, et l’obsession de la décadence – sorte de synthèse entre son corps dégradé et l’aversion à son époque.

Trente ans plus tard, c’est cette obsession de la décadence qui l’a jeté dans une impasse : Drieu s’est fourvoyé dans tous ses engagements. Après avoir quitté les surréalistes dans les années 1920, il s’est converti au fascisme après les émeutes du 6 février 1934 et a adhéré un temps au parti du collaborationniste exalté Jacques Doriot, le Parti populaire français (PPF). Surtout, il est devenu la principale figure de la collaboration intellectuelle en tant que directeur de la Nouvelle revue française (NRF) de Gallimard – que son ami et ambassadeur nazi à Paris, Otto Abetz, considérait comme l’une des trois puissances du pays, avec le Parti communiste français (PCF) et la haute finance. À la fin de la guerre, il fait le constat amer de son manque de lucidité politique et, après Hitler, est un temps tenté par Staline.

Les Alliés reprennent du terrain et, à l’été 1944, leur victoire ne devient plus qu’une question de semaines. Chaque jour accable un peu plus Drieu, qui tente de se suicider le 11 août 1944 en ingérant du luminal. C’est en décrivant ce « suicide féminin, propre et lent », qu’Aude Terray commence sa biographie de l’ultime Drieu, dans un livre qui a la qualité de replonger avec fluidité dans sa vie antérieure et de dresser un tableau du Paris intellectuel de la période.

Rendez-vous ratés avec la mort

Une fois de plus, Drieu a pathétiquement raté un rendez-vous avec la mort. Il en a pourtant eu beaucoup. Notamment durant la Grande Guerre, comme il le racontera dans La comédie de Charleroi (1934), lorsque, enfermé dans un cabanon, harassé par des jours de marche sous un soleil de plomb, il ôte sa chaussure pour placer son orteil sur la gâchette de son fusil chargé et regarde le trou du canon. « Je tâtai ce fusil, cet étrange compagnon à l’œil crevé, dont l’amitié n’attendait qu’une caresse pour me brûler jusqu’à l’âme. » Quelques mois plus tôt, en 1913, il voulut se jeter dans la Seine après avoir raté l’examen final de Sciences Po – lui que ses camarades voyaient comme le major assuré. « Vaticinations autour du sujet qui n’est ni posé, ni traité. Style atroce » et 8,5/20 : voilà l’humiliante récompense de sa composition d’histoire sur les traités de 1815. C’est cet échec qui précipita son engagement dans l’armée, doublant la mobilisation de 1914.

Une histoire tirée de l’enfance de Drieu résume son rapport ambigu avec la mort. En vacances dans la maison de ses grands-parents, il s’attache à une poule qu’il appelle Bigarette. Un jour, pour la « nettoyer », il lui arrache les écailles des pattes et la tue. Il écrira plus tard qu’il a découvert ce jour-là sa capacité à faire le mal et les sentiments de honte et de culpabilité – son père le sommant de s’expliquer le soir même en lui exhibant le cadavre. L’obsession hygiéniste du corps et le sadisme de faire souffrir un être aimé, déjà ancrés dans son enfance, seront deux moteurs qui détermineront son rapport aux femmes.

Et il en eut beaucoup. Beloukia – comprendre Christine Renault, la femme du constructeur automobile –, les deux sœurs Ocampo, Kiszia la dernière maîtresse, Olesia Sienkiewicz, sa seconde épouse… En cet été 1944, un ballet d’anciennes – et actuelles – conquêtes s’occupent de « l’homme couvert de femmes ». Surtout une : Colette Jéramec. Sa première épouse, par ailleurs scientifique à l’Institut Pasteur, est d’un dévouement absolu. C’est elle qui s’occupe de lui pendant son séjour à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine après son suicide manqué d’août, qui organise son exfiltration vers la demeure de campagne de Noel Haskins Murphy, une riche américaine que Drieu a sauvé des camps, dans la vallée de Chevreuse où il passera l’essentiel de ses derniers mois. Colette supporte ses sautes d’humeur, sa santé de plus en plus chancelante et, surtout, son mépris.

Aragon, adulé et détesté

Il faut dire qu’elle a un double défaut : elle est juive et bourgeoise. Soit le type de femme que Drieu a toujours recherché et qu’il a en même temps toujours abhorré. Le coup le plus dur qu’il lui portera est, à coup sûr, le personnage de Myriam dans Gilles (1937), dans les traits de laquelle elle se retrouve. Mais Colette sait aussi qu’elle a une dette inextinguible envers Drieu : il a joué de ses relations pour la faire sortir, avec ses deux enfants, du camp de Drancy d’où elle devait être déportée en Allemagne.

Durant ses derniers mois, Colette est omniprésente. L’écrivain, lui, broie du noir. Sa santé empire, il s’entend de moins en moins avec celle qui l’accueille et, surtout, il a peur. Les mois passent et l’épuration se met en place, notamment sous l’égide du Comité national des écrivains (CNE) qui publie des listes noires. Aragon en est le puissant secrétaire général. Avec Colette, Aragon est l’autre relation clef de la vie de Drieu. C’est d’ailleurs sa première femme qui lui présente le jeune étudiant en médecine, en 1916.

À travers son amitié avec Aragon, il se lie avec les surréalistes qu’il quittera au bout de quelques mois – sans doute était-il trop sérieux pour eux. Et rompra avec l’auteur communiste du même coup. Leur amitié fut ambiguë, et peut-être même homosexuelle, laissa entendre l’auteur d’Aurélien. Surtout, il jalouse le succès littéraire d’Aragon. L’aigreur s’est en particulier aiguisée en 1937, lorsque lui essuyait les critiques acerbes pour Rêveuse bourgeoisie tandis que son ancien ami cueillait le Renaudot pour Les beaux quartiers. « Je l’ai admiré, je l’admire encore, mais ce qu’il est à travers ce qu’il écrit me répugne profondément : cette chose femelle […] », écrivait Drieu dans son journal en 1944.

L’éternel Gille(s)

Malgré sa réclusion, il trouve encore la force de se lancer dans des projets littéraires : Les mémoires de Dirk Raspe, biographie inspirée de la vie de Van Gogh en qui il voyait un compagnon, et Récit secret, une énième introspection. Mais ses projets tâtonnent, l’ennuient et il les couche dans la douleur. À l’image de sa carrière, où Drieu a voulu toucher à tout mais ne s’est imposé en rien. Tiraillé entre la poésie, le roman, le théâtre et l’essai, « il s’en veut de s’être toujours dispersé en jonglant avec les genres », souligne la biographe.

Tragique et pathétique. Là se croisent les deux fils qui ont tissé la vie de Drieu, ce mégalomane qui a passé sa carrière littéraire à jalouser les grands et qui n’a jamais écrit le roman qu’il ambitionnait. Une question se pose, capitale : Drieu était-il un grand écrivain ? Ses œuvres et leur postérité en apportent la réponse : il n’est qu’un petit parmi les grands. Un jeune poète prometteur et remarqué avec son premier recueil, Interrogation (1917), qui ne fut jamais à la hauteur de son ambition – être de la trempe des Malraux, Aragon, Céline… En rappelant que Drieu était fasciné par le Gilles de Watteau dans lequel il s’est reconnu, Aude Terray évoque une clef de son œuvre. Devant ce tableau, écrit-elle, « il s’est contemplé des heures ». Comme dans ses livres, où il ne s’est en somme que regardé lui-même en inventant d’innombrables doubles – la plupart du temps nommés Gilles (ou Gille) – expérimentant sa propre relation à la mort, aux femmes ou à la guerre. Il n’est jamais parvenu à mettre son talent au service d’une ambition littéraire supérieure à sa personne.

Tragique et pathétique, Drieu l’est aussi face à son destin, dans ces derniers mois de guerre. Il a eu le courage de refuser une extradition, comme Céline et Chateaubriant. L’exil le dégoûte ; il a trop le sens de sa responsabilité intellectuelle. Mais il ne pousse pas la bravoure jusqu’à choisir l’une des deux solutions qui s’offrent à lui : se rendre et assumer lors d’un procès certainement joué d’avance, ou se suicider une fois pour de bon. Son procès, il en a pourtant rêvé dans L’Exorde, l’un de ses tout derniers textes. « Oui je suis un traître. […] Oui, j’ai été d’intelligence avec l’ennemi. […] Mais nous avons joué. J’ai perdu. Je réclame la mort. » Aurait-il eu le cran de tenir ces propos lors d’un procès ? En ne choisissant pas, Drieu agit une nouvelle fois à rebours de l’héroïsme qu’il fantasme.

« Auto-épuration »

S’il devait advenir, il sait que son procès serait un symbole car il est la figure de la collaboration intellectuelle. Toutefois, la pression faiblit un peu, fin janvier 1945, lorsque Charles Maurras échappe à la mort. L’idéologue de l’Action française – qui avait piqué Drieu en le méprisant dans les années 20 – a seulement écopé d’une réclusion à perpétuité et d’une dégradation nationale. Mais la condamnation à mort de Robert Brasillach, exécuté le 6 février malgré l’intervention de plusieurs écrivains dont François Mauriac, plonge Drieu dans la détresse.

Désormais revenu à Paris, planqué une nouvelle fois par les soins de Colette, il se morfond seul dans son appartement du XVIIe arrondissement. Il vit désormais comme un reclus – les sorties dans la rue devenant trop risquées – et passe ses journées à noircir des pages blanches et fumer. La lecture du Figaro, le 15 mars, le sort de sa torpeur pour l’envoyer dans le néant. Il y apprend qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Le lendemain, sa domestique Gabrielle le retrouve gisant au milieu de trois tubes de gardénal, dans une odeur de gaz. Drieu est dans le coma ; il mourra une heure après.

Même pour sa mort, Drieu a oscillé entre le tragique de l’intellectuel tirant les leçons de ses fourvoiements et le pathétique du froussard effrayé par la prison. De tous les titres de journaux qui se réjouirent du décès – Le Populaire saluant une « auto-épuration » –, François Mauriac montra une nouvelle fois son sens de la mesure en signant dans Le Figaro un article évoquant « l’amère pitié » inspirée par cette « fin de bête traquée ». Une manière de montrer que, pour juger le cas Drieu, l’essentiel réside dans l’interprétation du niveau de l’eau dans le verre. À moitié vide, ou à moitié plein.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

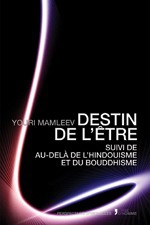

Brèche bien plutôt qui permet un contact illuminant avec des énergies spirituelles invisibles et, parfois, inquiétantes. Mamleev prend à bras le corps l’énergie contenue dans le langage, avec l’énergie métaphysique que le langage contient, notamment dans sous sa forme de barrière protégeant d’un cataclysme ! D’un cataclysme d’autant plus terrible qu’il n’aurait rien de ces catastrophes naturelles car il est non rationalisable étant ancré dans une autre dimension !

Brèche bien plutôt qui permet un contact illuminant avec des énergies spirituelles invisibles et, parfois, inquiétantes. Mamleev prend à bras le corps l’énergie contenue dans le langage, avec l’énergie métaphysique que le langage contient, notamment dans sous sa forme de barrière protégeant d’un cataclysme ! D’un cataclysme d’autant plus terrible qu’il n’aurait rien de ces catastrophes naturelles car il est non rationalisable étant ancré dans une autre dimension !

Aristocratisch

Aristocratisch Icoon

Icoon Becher mocht dan wel marxist-leninist zijn, maar aan zijn vaderlandsliefde, aan zijn gloeiende liefde voor Duitsland en zijn grootse cultuur heeft hij nooit enige twijfel laten bestaan (zoals blijkt uit vele redevoeringen en zijn 'Deutschland-Dichtung'). De historicus Diesener had ontdekt dat de linkse Becher de rechtse Jünger als medestrijder tegen de nazi's wilde winnen, vanuit het besef 'Es ist Zeit, dass wir Deutschlandstreiter von rechts bis links unsere Waffen zusammenfassen' (het is tijd dat wij, strijders voor Duitsland van rechts tot links, onze wapens samenbrengen). Maar tegelijk wist Diesener dat Becher in een vroegere voordracht over het thema 'Moralische und ideologische Überwindung des Faschismus' (Morele en ideologische overwinning op het fascisme) Jünger als 'fascistische schrijver' had bestempeld. Daarom stelde Diesener de Poolse germanist Kuniciki de vraag of het vroegere oordeel van Becher over Jünger misschien niet moest worden herzien (gezien de respectvolle aanspreking in de radio-uitzending van oktober 1943) en hoe hij dit als kenner van de Duitse literatuur zag?

Becher mocht dan wel marxist-leninist zijn, maar aan zijn vaderlandsliefde, aan zijn gloeiende liefde voor Duitsland en zijn grootse cultuur heeft hij nooit enige twijfel laten bestaan (zoals blijkt uit vele redevoeringen en zijn 'Deutschland-Dichtung'). De historicus Diesener had ontdekt dat de linkse Becher de rechtse Jünger als medestrijder tegen de nazi's wilde winnen, vanuit het besef 'Es ist Zeit, dass wir Deutschlandstreiter von rechts bis links unsere Waffen zusammenfassen' (het is tijd dat wij, strijders voor Duitsland van rechts tot links, onze wapens samenbrengen). Maar tegelijk wist Diesener dat Becher in een vroegere voordracht over het thema 'Moralische und ideologische Überwindung des Faschismus' (Morele en ideologische overwinning op het fascisme) Jünger als 'fascistische schrijver' had bestempeld. Daarom stelde Diesener de Poolse germanist Kuniciki de vraag of het vroegere oordeel van Becher over Jünger misschien niet moest worden herzien (gezien de respectvolle aanspreking in de radio-uitzending van oktober 1943) en hoe hij dit als kenner van de Duitse literatuur zag? Titel boek :

Titel boek :

« Éduque- les, si tu peux » : c’est par ces mots de Marc-Aurèle que Chantal Delsol concluait son ouvrage sur le populisme, enjoignant nos gouvernants au respect de l’enracinement, et le peuple à élever prudemment son regard. La Haine du Monde, son dernier essai, poursuit cette réflexion sur la modernité tardive, nous éduquant à notre tour.

« Éduque- les, si tu peux » : c’est par ces mots de Marc-Aurèle que Chantal Delsol concluait son ouvrage sur le populisme, enjoignant nos gouvernants au respect de l’enracinement, et le peuple à élever prudemment son regard. La Haine du Monde, son dernier essai, poursuit cette réflexion sur la modernité tardive, nous éduquant à notre tour.

Face à la crise de souveraineté et d'identité qui affecte l'Union Européenne, il n'est pas inutile d'analyser le regard que portent certains géopolitologues américains sur cette situation. On connaissait les positions, souvent critiques, de quelques-uns d'entre eux tels que Samuel Huntington ou Zbigniew Brzezinski. George Friedman va encore plus loin dans le pessimisme et surtout la méfiance à l'égard d'une construction dont il considère qu'elle est devenue dangereuse pour l'équilibre du monde.

Face à la crise de souveraineté et d'identité qui affecte l'Union Européenne, il n'est pas inutile d'analyser le regard que portent certains géopolitologues américains sur cette situation. On connaissait les positions, souvent critiques, de quelques-uns d'entre eux tels que Samuel Huntington ou Zbigniew Brzezinski. George Friedman va encore plus loin dans le pessimisme et surtout la méfiance à l'égard d'une construction dont il considère qu'elle est devenue dangereuse pour l'équilibre du monde.

Ce rapprochement, s'il devait se confirmer dans les vingt ans à venir, constituerait pour les Etats-Unis, un véritable cauchemar géopolitique en même temps qu'une menace majeure, mettant en cause une hégémonie considérée comme non négociable.

Ce rapprochement, s'il devait se confirmer dans les vingt ans à venir, constituerait pour les Etats-Unis, un véritable cauchemar géopolitique en même temps qu'une menace majeure, mettant en cause une hégémonie considérée comme non négociable. Friedman insiste sur le fait que les Etats–Unis doivent continuer à contrôler sans partage les océans et l'espace, il pourrait ajouter le numérique et le Big data, car c'est le socle de leur puissance. Devant les risques que présentent, selon lui, l'irresponsabilité et l'incontrôlabilité européenne, et le double échec de l'intégration économique et militaire de l'Europe, deux solutions s'imposent : le renforcement et l'extension de l'OTAN, la mise en œuvre du Grand Marché Transatlantique, deux instruments de vassalisation de l'Union.

Friedman insiste sur le fait que les Etats–Unis doivent continuer à contrôler sans partage les océans et l'espace, il pourrait ajouter le numérique et le Big data, car c'est le socle de leur puissance. Devant les risques que présentent, selon lui, l'irresponsabilité et l'incontrôlabilité européenne, et le double échec de l'intégration économique et militaire de l'Europe, deux solutions s'imposent : le renforcement et l'extension de l'OTAN, la mise en œuvre du Grand Marché Transatlantique, deux instruments de vassalisation de l'Union.

Pour l’ami Georges Feltin-Tracol, l’année 2015 fut une vraie année blanche si cette expression ne tombe pas encore sous le coup de la loi proscrivant toutes distinctions colorées… Le rédacteur en chef d’Europe Maxima ne publia aucun ouvrage. Certes, à la Rentrée 2014, il avait sorti à quelques semaines d’intervalle un essai prémonitoire sur l’extension du domaine liberticide, En liberté surveillée aux Bouquins de Synthèse nationale, et une belle introduction bibliographique sur Thierry Maulnier. Un parcours singulier (Auda Isarn). Il mit à profit 2015 pour regrouper des textes de combat, d’imparables munitions métapolitiques, dont des inédits, qui paraissent dans un nouveau recueil intitulé Éléments pour une pensée extrême, aux Éditions du Lore. Ce livre constitue le troisième volume (et dernier ?) d’une série inaugurée par Orientations rebelles (Les Éditions d’Héligoland, 2009) et poursuivie avec L’Esprit européen entre mémoires locales et volonté continentale (Les Éditions d’Héligoland, 2011).

Pour l’ami Georges Feltin-Tracol, l’année 2015 fut une vraie année blanche si cette expression ne tombe pas encore sous le coup de la loi proscrivant toutes distinctions colorées… Le rédacteur en chef d’Europe Maxima ne publia aucun ouvrage. Certes, à la Rentrée 2014, il avait sorti à quelques semaines d’intervalle un essai prémonitoire sur l’extension du domaine liberticide, En liberté surveillée aux Bouquins de Synthèse nationale, et une belle introduction bibliographique sur Thierry Maulnier. Un parcours singulier (Auda Isarn). Il mit à profit 2015 pour regrouper des textes de combat, d’imparables munitions métapolitiques, dont des inédits, qui paraissent dans un nouveau recueil intitulé Éléments pour une pensée extrême, aux Éditions du Lore. Ce livre constitue le troisième volume (et dernier ?) d’une série inaugurée par Orientations rebelles (Les Éditions d’Héligoland, 2009) et poursuivie avec L’Esprit européen entre mémoires locales et volonté continentale (Les Éditions d’Héligoland, 2011). À l’étiolement des libertés civiques et publiques déjà avancé par le philosophe suisse Éric Werner, Georges Feltin-Tracol réclame dans une logique de « citoyen-combattant » un « droit des armes » pour les Européens libres de pratiquer une légitime défense plus étendue. Il ne se prive pas de répondre aux âneries habituelles professées par des journalistes sans courage. « Les médiats n’expliquent jamais que les fréquentes tueries qui ensanglantent les États-Unis seraient survenues quand bien même la détention de n’importe quelle arme aurait été proscrite, affirme-t-il avec raison. Le problème de ce pays n’est pas le nombre d’armes en circulation, mais leur usage qui témoigne de la profonde névrose de la société. Modèle planétaire de la modernité tardive, les États-Unis pressurent ses habitants au nom d’une quête à la rentabilité effrénée au point que certains voient leur psychisme flanché. La pratique dès le plus jeune âge de jeux vidéos ultra-violents, la sortie de milliers de films parsemés de scènes sanglantes et la consommation de plus en plus répandue de drogues et de produits pharmaceutiques éclairent le passage à l’acte. Entre aussi en ligne de compte la cohabitation toujours plus difficile d’une société en voie de métissage avancé fondée sur le génocide amérindien et les vagues successives d’immigration de peuplement. Enfin, le mode de vie totalitaire doux avec sa technolâtrie, son vide existentiel, son individualisme outrancier et sa compétition féroce de tous contre tous cher au libéralisme perturbe le cerveau de millions d’individus fragiles. »

À l’étiolement des libertés civiques et publiques déjà avancé par le philosophe suisse Éric Werner, Georges Feltin-Tracol réclame dans une logique de « citoyen-combattant » un « droit des armes » pour les Européens libres de pratiquer une légitime défense plus étendue. Il ne se prive pas de répondre aux âneries habituelles professées par des journalistes sans courage. « Les médiats n’expliquent jamais que les fréquentes tueries qui ensanglantent les États-Unis seraient survenues quand bien même la détention de n’importe quelle arme aurait été proscrite, affirme-t-il avec raison. Le problème de ce pays n’est pas le nombre d’armes en circulation, mais leur usage qui témoigne de la profonde névrose de la société. Modèle planétaire de la modernité tardive, les États-Unis pressurent ses habitants au nom d’une quête à la rentabilité effrénée au point que certains voient leur psychisme flanché. La pratique dès le plus jeune âge de jeux vidéos ultra-violents, la sortie de milliers de films parsemés de scènes sanglantes et la consommation de plus en plus répandue de drogues et de produits pharmaceutiques éclairent le passage à l’acte. Entre aussi en ligne de compte la cohabitation toujours plus difficile d’une société en voie de métissage avancé fondée sur le génocide amérindien et les vagues successives d’immigration de peuplement. Enfin, le mode de vie totalitaire doux avec sa technolâtrie, son vide existentiel, son individualisme outrancier et sa compétition féroce de tous contre tous cher au libéralisme perturbe le cerveau de millions d’individus fragiles. » Outre d’impertinentes interrogations sur la question des langues (on s’aperçoit que Georges Feltin-Tracol défendit un temps l’espéranto avant de récuser cette solution pour finalement approuver l’europo, une langue artificielle destinée aux seuls Européens conçue par le penseur identitaire, écologiste et païen Robert Dun), il ouvre des perspectives originales. Il annonce ainsi comment le Front national (ou son successeur) échouera nécessairement s’il accède au pouvoir sur un malentendu électoral. Il rend aussi hommage à quelques figures de la Grande Dissidence française et européenne : Saint-Loup, Dominique Venner, Maurice Bardèche (dont la recension de la biographie écrite par Francis Bergeron l’incitera plus tard à rédiger Bardèche et l’Europe) et deux personnalités qu’il côtoya : le chancelier du GRECE, Maurice Rollet (1933 – 2014), et le président de cette école de pensée de 1987 à 1991, Jacques Marlaud (1944 – 2014).

Outre d’impertinentes interrogations sur la question des langues (on s’aperçoit que Georges Feltin-Tracol défendit un temps l’espéranto avant de récuser cette solution pour finalement approuver l’europo, une langue artificielle destinée aux seuls Européens conçue par le penseur identitaire, écologiste et païen Robert Dun), il ouvre des perspectives originales. Il annonce ainsi comment le Front national (ou son successeur) échouera nécessairement s’il accède au pouvoir sur un malentendu électoral. Il rend aussi hommage à quelques figures de la Grande Dissidence française et européenne : Saint-Loup, Dominique Venner, Maurice Bardèche (dont la recension de la biographie écrite par Francis Bergeron l’incitera plus tard à rédiger Bardèche et l’Europe) et deux personnalités qu’il côtoya : le chancelier du GRECE, Maurice Rollet (1933 – 2014), et le président de cette école de pensée de 1987 à 1991, Jacques Marlaud (1944 – 2014).

Achevé le 28 décembre 2014 et paru en février 2015, il ne concerne donc pas des événements de l'année 2015. Ne cherchez pas ici une quelconque analyse des évolutions géopolitiques de l'année écoulée, ni des événements qui ont secoué notre pays. En revanche il permet de se faire une idée beaucoup plus claire de l'histoire et de la situation de la région, l'auteur s'attaquant d'abord à expliquer la formation de l'Etat islamique, avant de faire un retour en arrière vers le découpage de la région par les puissances coloniales britanniques et françaises. Il analyse aussi la faillite des états irakiens et syriens, apporte des réflexions sur un bouleversement total et durable du Moyen-Orient et tente de justifier le titre de son ouvrage dans la dernière partie éponyme. Le moins que l'on puisse dire c'est que cet ouvrage est une réussite. Je suis toujours précautionneux face aux différentes publications en lien avec l'actualité, où certains universitaires veulent surtout se faire mousser. Point de tout cela chez Pierre-Jean Luizard qui ne fait un livre à charge contre personne, pas même l'Etat islamique, et cherche à nous livrer des clefs pour comprendre ce phénomène. Je n'ai tiqué qu'à deux reprises, la première par l'emploi systématique de l'expression « régime de Bachar al-Assad », qui certes correspond sûrement à la réalité d'un Etat qui a perdu le contrôle sur une bonne partie de son territoire, mais ne traduit pas que jusqu'à preuve du contraire, il s'agit du régime légitime reconnu par la communauté internationale. La seconde lorsque l'auteur nous livre une phrase élogieuse au sujet de l'Armée Syrienne Libre qui serait « pétrie de nationalisme arabe » alors qu'il me semble pourtant que des éléments salafistes y ont joué un rôle dès l'origine, comme ce fut le cas dans de nombreux mouvements de protestations issus du « printemps arabe » de 2011. A cette occasion l'auteur n'étaye d'ailleurs pas son propos par des déclarations ou toute autre forme de démonstration, nous devrions donc le croire sur parole, et en toute bonne foi.

Achevé le 28 décembre 2014 et paru en février 2015, il ne concerne donc pas des événements de l'année 2015. Ne cherchez pas ici une quelconque analyse des évolutions géopolitiques de l'année écoulée, ni des événements qui ont secoué notre pays. En revanche il permet de se faire une idée beaucoup plus claire de l'histoire et de la situation de la région, l'auteur s'attaquant d'abord à expliquer la formation de l'Etat islamique, avant de faire un retour en arrière vers le découpage de la région par les puissances coloniales britanniques et françaises. Il analyse aussi la faillite des états irakiens et syriens, apporte des réflexions sur un bouleversement total et durable du Moyen-Orient et tente de justifier le titre de son ouvrage dans la dernière partie éponyme. Le moins que l'on puisse dire c'est que cet ouvrage est une réussite. Je suis toujours précautionneux face aux différentes publications en lien avec l'actualité, où certains universitaires veulent surtout se faire mousser. Point de tout cela chez Pierre-Jean Luizard qui ne fait un livre à charge contre personne, pas même l'Etat islamique, et cherche à nous livrer des clefs pour comprendre ce phénomène. Je n'ai tiqué qu'à deux reprises, la première par l'emploi systématique de l'expression « régime de Bachar al-Assad », qui certes correspond sûrement à la réalité d'un Etat qui a perdu le contrôle sur une bonne partie de son territoire, mais ne traduit pas que jusqu'à preuve du contraire, il s'agit du régime légitime reconnu par la communauté internationale. La seconde lorsque l'auteur nous livre une phrase élogieuse au sujet de l'Armée Syrienne Libre qui serait « pétrie de nationalisme arabe » alors qu'il me semble pourtant que des éléments salafistes y ont joué un rôle dès l'origine, comme ce fut le cas dans de nombreux mouvements de protestations issus du « printemps arabe » de 2011. A cette occasion l'auteur n'étaye d'ailleurs pas son propos par des déclarations ou toute autre forme de démonstration, nous devrions donc le croire sur parole, et en toute bonne foi. Ernst Jünger was one of the true luminaries of the intellectual Right in the 20th century. A popular hero of the First World War, famous for his memoir of the conflict entitled The Storm of Steel, he became aligned with the German conservative revolutionary movement in the interbellum years, and as such advocated a radical, authoritarian, militarist nationalism. This being said, he never made the fatal gesture Heidegger made, and was never associated with National Socialism; his relationship with Nazism began as coolly ambivalent, progressing into antipathy and finally open hostility (he was even peripherally involved with 20 July Plot to assassinate Hitler). This being said, his contribution to political theory outside his initial context was, essentially, minimal. However, he was regarded as a figure of great literary stature in post-war Europe. He was a prolific novelist, and his incredibly long lifespan (over a century) gave him an enviable vantage point to comment from: he was a grown man when the German Empire collapsed, he was present during the rise and fall of the Third Reich, and lived to see the reunification of Germany (comfortably outliving the German Democratic Republic). His fans included a variety of contradictory figures, including Hitler, Goebbels, Francois Mitterand, Thomas Mann and Bertolt Brecht. As well as writing, he was also a well-educated botanist and entomologist. He was even one of the very earliest experimenters with LSD. He was a man who embodied the very paradoxes and contradictions of recent European existence.

Ernst Jünger was one of the true luminaries of the intellectual Right in the 20th century. A popular hero of the First World War, famous for his memoir of the conflict entitled The Storm of Steel, he became aligned with the German conservative revolutionary movement in the interbellum years, and as such advocated a radical, authoritarian, militarist nationalism. This being said, he never made the fatal gesture Heidegger made, and was never associated with National Socialism; his relationship with Nazism began as coolly ambivalent, progressing into antipathy and finally open hostility (he was even peripherally involved with 20 July Plot to assassinate Hitler). This being said, his contribution to political theory outside his initial context was, essentially, minimal. However, he was regarded as a figure of great literary stature in post-war Europe. He was a prolific novelist, and his incredibly long lifespan (over a century) gave him an enviable vantage point to comment from: he was a grown man when the German Empire collapsed, he was present during the rise and fall of the Third Reich, and lived to see the reunification of Germany (comfortably outliving the German Democratic Republic). His fans included a variety of contradictory figures, including Hitler, Goebbels, Francois Mitterand, Thomas Mann and Bertolt Brecht. As well as writing, he was also a well-educated botanist and entomologist. He was even one of the very earliest experimenters with LSD. He was a man who embodied the very paradoxes and contradictions of recent European existence. This is a deeply reactionary novel, and doesn't make for easy reading. Jünger's writing meanders, straying into lengthy digressions into his narrator's memory; his pace is languid, virtually glacial in fact. Although his prose is beautiful, even poetic, it feels incredibly indulgent and is often, frankly, dull. Very little happens as such in the novel, the bulk of it simply being Richard's recollections. And yet, what is curious is how this achingly slow piece of writing is able to convey the sheer speed with which modernity did away with the old world. The narrator, like Jünger, grew up in a world were the horse was still yet to be rendered obsolete by the automobile.

This is a deeply reactionary novel, and doesn't make for easy reading. Jünger's writing meanders, straying into lengthy digressions into his narrator's memory; his pace is languid, virtually glacial in fact. Although his prose is beautiful, even poetic, it feels incredibly indulgent and is often, frankly, dull. Very little happens as such in the novel, the bulk of it simply being Richard's recollections. And yet, what is curious is how this achingly slow piece of writing is able to convey the sheer speed with which modernity did away with the old world. The narrator, like Jünger, grew up in a world were the horse was still yet to be rendered obsolete by the automobile.

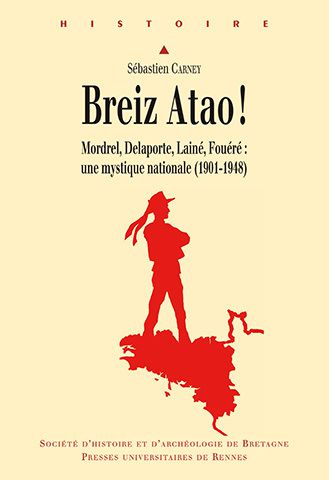

Sébastien Carney : Le titre de mon ouvrage évoque à la fois la revue, le cri de ralliement et le surnom dont se sont eux-mêmes affublés les militants d’avant 1944. Aussi ne porte-t-il pas uniquement sur Breiz Atao, qui fut publiée entre 1919 et 1939, puis reprise momentanément en 1944, mais sur le parcours de quatre personnes, quatre ténors du mouvement breton du début du XXe siècle, que j’ai souhaité suivre de leur naissance à leur exil en Irlande ou en Argentine. Tout ce qui se passe après ne relève pas de mes recherches. Mon propos était de sortir d’une vision monolithique de l’histoire du mouvement breton considéré comme un tout original, auto-engendré, qui aurait connu une dérive dans l’entre-deux-guerres.

Sébastien Carney : Le titre de mon ouvrage évoque à la fois la revue, le cri de ralliement et le surnom dont se sont eux-mêmes affublés les militants d’avant 1944. Aussi ne porte-t-il pas uniquement sur Breiz Atao, qui fut publiée entre 1919 et 1939, puis reprise momentanément en 1944, mais sur le parcours de quatre personnes, quatre ténors du mouvement breton du début du XXe siècle, que j’ai souhaité suivre de leur naissance à leur exil en Irlande ou en Argentine. Tout ce qui se passe après ne relève pas de mes recherches. Mon propos était de sortir d’une vision monolithique de l’histoire du mouvement breton considéré comme un tout original, auto-engendré, qui aurait connu une dérive dans l’entre-deux-guerres.

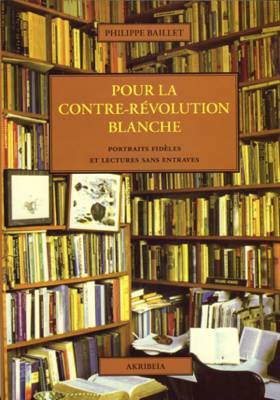

« Portraits fidèles et lectures sans entraves »: le sous-titre de l’ouvrage décrit le propos de Philippe Baillet, qui a rassemblé en un volume des articles parus, pour la plupart, dans des magazines ou revues. Plusieurs de ces articles sont des portraits d’auteurs « de droite » ou des réflexions sur leur apport. Le livre s’affiche comme engagé: « L’érudition et la rigueur dans l’étude des sources sont ici une arme au service d’une conception intégrale de la culture » (p. 12), pour se « préparer au combat, non au débat » (p. 13).

« Portraits fidèles et lectures sans entraves »: le sous-titre de l’ouvrage décrit le propos de Philippe Baillet, qui a rassemblé en un volume des articles parus, pour la plupart, dans des magazines ou revues. Plusieurs de ces articles sont des portraits d’auteurs « de droite » ou des réflexions sur leur apport. Le livre s’affiche comme engagé: « L’érudition et la rigueur dans l’étude des sources sont ici une arme au service d’une conception intégrale de la culture » (p. 12), pour se « préparer au combat, non au débat » (p. 13). Je dois dire qu’un chapitre m’a particulièrement intéressé, même s’il n’attirera pas prioritairement l’attention de la plupart des lecteurs: celui que Baillet a consacré à un personnage quasiment inconnu, mais que j’avais rencontré en sa compagnie il y a longtemps. Il s’agit de Bernard Dubant, probablement né entre 1945 et 1947, qui « serait mort d’une crise cardiaque en 2006 » (p. 157). Dubant était un catholique traditionaliste intéressé par l’œuvre de René Guénon (1886-1951), qui participa à l’éphémère Narthex (1974-1978), publication de l’Association pour l’étude et la défense de la culture traditionnelle, « toute petite revue consacrée à la symbolique chrétienne et ouverte à la perspective ‘traditionnelle' » (p. 158), dont je lui achetai d’ailleurs la série. Dubant était un personnage original et cultivé, hors normes et que l’on écoutait avec plaisir. Je ne résiste pas à la tentation de citer la description de son mode de vie:

Je dois dire qu’un chapitre m’a particulièrement intéressé, même s’il n’attirera pas prioritairement l’attention de la plupart des lecteurs: celui que Baillet a consacré à un personnage quasiment inconnu, mais que j’avais rencontré en sa compagnie il y a longtemps. Il s’agit de Bernard Dubant, probablement né entre 1945 et 1947, qui « serait mort d’une crise cardiaque en 2006 » (p. 157). Dubant était un catholique traditionaliste intéressé par l’œuvre de René Guénon (1886-1951), qui participa à l’éphémère Narthex (1974-1978), publication de l’Association pour l’étude et la défense de la culture traditionnelle, « toute petite revue consacrée à la symbolique chrétienne et ouverte à la perspective ‘traditionnelle' » (p. 158), dont je lui achetai d’ailleurs la série. Dubant était un personnage original et cultivé, hors normes et que l’on écoutait avec plaisir. Je ne résiste pas à la tentation de citer la description de son mode de vie:

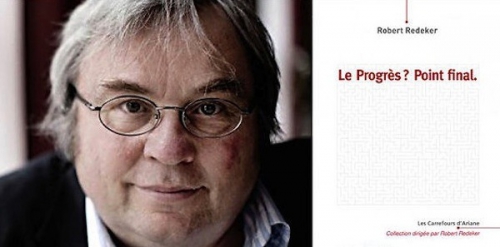

Prenons un exemple allemand dans les années vingt et trente. Il y avait un programme du NSDAP. Il y avait une utopie nationale-socialiste, admirablement étudiée par Frédéric Rouvillois (5). Idem pour le marxisme léniniste. Il y avait le programme de Lénine et l’utopie d’une société où chacun s’épanouirait totalement et librement. Robert Redeker rappelle à ce sujet le lien entre marxisme et millénarisme, relevé avant lui par Ernst Bloch. Avec l’utopie c’en est fini de l’histoire et de l’avenir. L’utopie en termine avec l’avenir. Elle ex-termine l’avenir, dit, dans une formule très heureuse, Robert Redeker. Elle fait sortir l’avenir du jeu. Que voulait l’utopie nationale-socialiste ? En finir avec toute faillibilité de l’homme allemand. L’utopie, note encore Redeker, est une anti-chronie. Elle suppose l’arrêt du temps. Elle n’est, au contraire, pas sans lieu. Elle suppose au contraire un lieu définitivement limité. Elle suppose un lieu sans temps. Un pays sans histoire. Kant juge nécessaire l’idée d’une société idéale tout comme Rousseau juge nécessaire l’hypothèse de l’état originel de nature. L’utopie est moins un progressisme qu’un millénarisme qui met fin à tous les progressismes.

Prenons un exemple allemand dans les années vingt et trente. Il y avait un programme du NSDAP. Il y avait une utopie nationale-socialiste, admirablement étudiée par Frédéric Rouvillois (5). Idem pour le marxisme léniniste. Il y avait le programme de Lénine et l’utopie d’une société où chacun s’épanouirait totalement et librement. Robert Redeker rappelle à ce sujet le lien entre marxisme et millénarisme, relevé avant lui par Ernst Bloch. Avec l’utopie c’en est fini de l’histoire et de l’avenir. L’utopie en termine avec l’avenir. Elle ex-termine l’avenir, dit, dans une formule très heureuse, Robert Redeker. Elle fait sortir l’avenir du jeu. Que voulait l’utopie nationale-socialiste ? En finir avec toute faillibilité de l’homme allemand. L’utopie, note encore Redeker, est une anti-chronie. Elle suppose l’arrêt du temps. Elle n’est, au contraire, pas sans lieu. Elle suppose au contraire un lieu définitivement limité. Elle suppose un lieu sans temps. Un pays sans histoire. Kant juge nécessaire l’idée d’une société idéale tout comme Rousseau juge nécessaire l’hypothèse de l’état originel de nature. L’utopie est moins un progressisme qu’un millénarisme qui met fin à tous les progressismes.

« Le difficile est de faire le gris » estimait Aragon à propos du travail du romancier : ne pas grossir les traits mais ramener les individus à des proportions qui sont celles de la vie du lecteur. Il semble bien que Michel Déon fasse sien dans Les gens de la nuit l’art poétique de l’auteur des Beaux quartiers, tant son narrateur, fantôme perdu dans les brumes mélancoliques du Paris de l’après-guerre, tient du personnage d’Aurelien, cet ancien combattant de la guerre de 14 écrasé par le « nouveau mal du siècle » que diagnostiqua Antoine Blondin dans son article « Cent ans de Mal du Siècle ».

« Le difficile est de faire le gris » estimait Aragon à propos du travail du romancier : ne pas grossir les traits mais ramener les individus à des proportions qui sont celles de la vie du lecteur. Il semble bien que Michel Déon fasse sien dans Les gens de la nuit l’art poétique de l’auteur des Beaux quartiers, tant son narrateur, fantôme perdu dans les brumes mélancoliques du Paris de l’après-guerre, tient du personnage d’Aurelien, cet ancien combattant de la guerre de 14 écrasé par le « nouveau mal du siècle » que diagnostiqua Antoine Blondin dans son article « Cent ans de Mal du Siècle ».

C’est notamment l’objectif du

C’est notamment l’objectif du

20:21

20:21

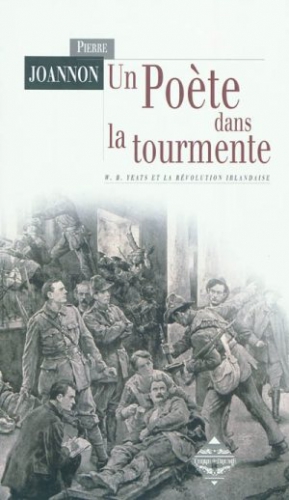

Fabrice Dutilleul : En cette période de « centenaire » ne peut-on considérer 1914-1918 comme un sujet aujourd’hui rebattu ?

Fabrice Dutilleul : En cette période de « centenaire » ne peut-on considérer 1914-1918 comme un sujet aujourd’hui rebattu ? D

D

Bruno de Cessole

Ex: http://www.valeursactuelles.com (archives: 2011)