De la postmodernité en Amérique

par Georges FELTIN-TRACOL

En 1835, après un long séjour aux États-Unis où il avait l’intention d’étudier le système carcéral, Alexis de Tocqueville accéda vite à la gloire littéraire avec son essai sur De la démocratie en Amérique. Dans une remarquable biographie intellectuelle qui lui est consacré, Lucien Jaume propose l’hypothèse que Tocqueville regarde en creux la France de son époque (1).

Ancien dissident anticommuniste du temps de la Yougoslavie, réfugié politique aux États-Unis dont il a acquis la citoyenneté, ex-diplomate de la jeune Croatie indépendante et penseur anticonformiste reconnu, Tomislav Sunic publie enfin en français son Homo americanus. Saluons la belle traduction de Claude Martin et l’excellente initiative des courageuses éditions Akribeia de faire paraître cet ouvrage.

Rédigé directement en anglais et sorti en 2007, Homo americanus pourrait s’adresser en premier lieu aux Étatsuniens (2). Néanmoins, du fait de l’expansion planétaire de l’American way of life, voire aux nouveaux États développés, son propos concerne aussi les autres peuples dont les Européens.

La problématique postmoderne

Tomislav Sunic scrute la société étatsunienne en prise avec la postmodernité. Toutefois, le concept conserve une grande ambiguïté. « Dans un monde en mutation, un nouveau mot est entré dans l’usage à la fin du XXe siècle, celui de “ postmodernité ”. Ce mot imprécis, mais aussi quelque peu snob, est de plus en plus utilisé pour décrire l’Amérique et l’américanisme (pp. 59 – 60). » L’auteur donne au terme une réelle connotation négative. Il reconnaît que « la postmodernité est à la fois une rupture avec la modernité et son prolongement logique dans une forme hypertrophiée (p. 226) ». Il ajoute aussitôt que « la postmodernité est l’hypermodernité, dans la mesure où les moyens de communication rendent méconnaissables et disproportionnés les signes politiques (p. 227) ».

Il est évident que la notion de postmodernité garde une forte polysémie. Tomislav Sunic paraît ici très (trop ?) influencé par l’œuvre « chirurgicale » et « aseptisée » de Jean Baudrillard. Il semble en revanche totalement méconnaître les écrits de Michel Maffesoli qui envisage le fait postmoderne avec une sympathie certaine (3). Maffesoli juge la Post-Modernité dionysiaque, fluctuante, erratique et orgiaque, nullement clinique et glacée !

Pour notre part, au risque de verser dans la tautologie, osons distinguer la Post-Modernité en gestation qui peut se concevoir comme une remise en cause radicale du discours moderne anthropocentrique, y compris dans la présente phase tardive, d’un postmodernisme relevant d’un masque grossier d’une néo-modernité, d’une hyper-modernité ou d’une ultra-modernité au déchaînement titanesque. Cette dernière modernité porte à son paroxysme, à son incandescence, des valeurs subversives à l’œuvre depuis l’ère des Lumières au moins. Si la Post-Modernité s’ouvre à des Figures archétypales incarnées par Dionysos, Apollon, Faust ou Hercule à la rigueur, le postmodernisme demeure, lui, foncièrement attaché à Prométhée et correspond pleinement à l’ethos d’Homo americanus tant il est vrai que « le langage postmoderne ne s’est pas écarté d’un pouce des dogmes inébranlables des Lumières, c’est-à-dire de sa croyance à l’égalitarisme et au progrès économique illimité. On peut donc affirmer que la postmodernité est un oxymore historique, un mot à la mode qui dissimule habilement le mensonge intellectuel (p. 221) ». Une postmodernité négative irradie donc les États-Unis. « Au début de la postmodernité, à la fin du XXe siècle, le conformisme américain s’est révélé être la structure sociale idéale pour assurer le fonctionnement parfait d’une société hautement industrialisée. Les partisans européens de la société traditionnelle et organique, aussi connus sous le nom de traditionalistes, nationalistes, conservateurs révolutionnaires nationaux, etc., nous prévient Sunic, devraient donc réfléchir à deux fois avant de reprocher à l’Amérique de constituer une menace pour la mémoire historique. Dans un système postmoderne mondial qui repose sur le satellite et les réseaux à fibre optique et sur une mentalité numérique en mutation rapide, l’ancien discours conservateur européen doit être réexaminé. C’est précisément le sentiment de conformisme social qui donna aux Américains cette grande aptitude au travail en équipe et à la solidarité fonctionnelle qui ne se rencontre pas en Europe et qui, cependant, est indispensable au bon fonctionnement d’un système postmoderne (p. 45). » La Post-Modernité est une invitation aux rectifications salutaires…

En fin observateur des sociétés développées et mettant à profit son expérience d’avoir grandi dans une société communiste titiste, Tomislav Sunic n’hésite pas à se référer aux écrits d’un autre Européen, fuyant lui aussi le communisme, et qui se montra toujours dubitatif face à la société qui l’avait accueilli, le Hongrois Thomas Molnar, auteur d’un prodigieux livre sur L’Américanologie (4). Il « espère […] que ce livre sera une bonne introduction pour de futures études de l’américanisme (p. 9) ».

Qu’est-ce que l’américanisme ?

Afin correctement saisir l’objet de sa recherche, Tomislav Sunic utilise les expressions d’américanisme et d’Homo americanus. Clin d’œil complice à Homo sovieticus forgé par le dissident soviétique Alexandre Zinoviev, il sait que « le néologisme à l’étymologie latine Homo americanus peut désigner de façon péjorative l’Américain et son mode de vie (p. 41) ». Mais qu’entend-il par américanisme ? Ce mot « a un sens légèrement péjoratif et est plus souvent utilisé en Europe qu’en Amérique du Nord. En général, le mot “ américanisme ” désigne un ensemble de croyances quotidiennes et de modes de vie ainsi que le langage américain – qui tous pourraient être décrits comme des éléments de l’idéologie américaine (p. 41) ». Il ose employer le terme d’idéologie pour mieux expliquer les mécanismes étatsuniens, n’en déplaise à tous les libéraux et autres américanomanes et américanolâtres qui y voient une forme de Paradis terrestre.

Oui, « l’américanisme est un système idéologique fondé sur une vérité unique; un système décrit dans l’Ancien Testament et dans lequel l’ennemi doit être assimilé au mal – un ennemi qui, en conséquence, doit être exterminé physiquement. Bref, l’universalisme judéo-chrétien pratiqué en Amérique dans ses divers dérivés multiculturels et séculiers, ouvrit la voie aux aberrations égalitaires postmodernes et à la promiscuité totale de toutes les valeurs (p. 174, souligné par nous) ». L’auteur insiste en outre sur le fait que « l’américanisme n’a jamais été le fondement administratif du système politique américain, pas plus qu’il ne s’est implanté uniquement parmi les membres des élites politiques de Washington. L’américanisme, en tant que dénominateur commun de l’égalitarisme parfait, transcende les différents modes de vie, les différentes attaches politiques et les différentes confessions religieuses (pp. 86 – 87) ». « On pourrait ajouter, poursuit Sunic, que le monde américain globalisé et désenchanté, joint à la litanie des droits de l’homme, à la société œcuménique et multiraciale et à l’« État de droit », comporte des principes que l’on peut faire remonter directement au messianisme judéo-chrétien et qui refont surface aujourd’hui dans des formes profanes, sous l’habit élégant de l’idéologie américaine (p. 182, souligné par nous). »

Il est vrai que l’« Amérique » procède du calvinisme et, en particulier, de sa dissidence puritaine. Implanté en Nouvelle-Angleterre, « le puritanisme avait donné naissance à un type propre de fanatisme américain qui n’a pas d’équivalent nulle part ailleurs dans le monde (p. 201) ». Or les auteurs de la Tradition incriminent la Réforme du XVIe siècle parmi les facteurs d’avènement de la Modernité.

L’esprit puritain a modelé la psychologie d’Homo americanus. Sans exagérer, on pourrait dire que, pour détourner une analogie chère à Jules Monnerot pour qui le communisme était l’islam du XXe siècle (5), le puritanisme est l’islamisme de l’Occident. En effet, Tomislav Sunic note avec raison que « la différence entre l’américanisme et l’islamisme quant à l’agressivité et au fondamentalisme semble cependant marginale. Tous deux aspirent à créer une civilisation mondiale, bien qu’usant d’un ensemble de valeurs différent. Tous deux désirent vivement convertir les non-croyants à leur seule cause (p. 218) ».

La terre bénie de Prométhée

Tomislav Sunic revient sur l’influence majeure des puritains anglais dans la postérité mentale des États-Unis. Le succès historique du modèle de leur modèle ne s’explique-t-il pas par la stricte application du protestantisme bien analysé par le sociologue allemand Max Weber (6) ? Il est établi que « l’Amérique est un pays caractérisé par un intégrisme religieux extrême, celui-ci étant cependant parfaitement compatible avec les entreprises capitalistes les plus brutales (p. 151) ». On est ici en présence d’une alliance (inattendue ?) entre Prométhée et le puritain au point que « la Bible et les affaires devinrent les deux piliers de l’américanisme (p. 153) ». Ce n’est pas pour rien que « l’Amérique est le pays de la Bible (p. 147) ». Et si les États-Unis n’étaient pas au fond la réalisation post-anglaise du projet de Cromwell ?

L’auteur a tort de mésestimer l’importance historique du Lord-Protector du Commonwealth d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande (1649 – 1660). Pour lui, « Oliver Cromwell apparaît comme une étoile filante qui ne laissa pas d’empreinte durable sur l’avenir du Royaume-Uni ou de l’Europe continentale (p. 148) ». Pourtant, en 1651, par l’Acte de Navigation, Cromwell poursuit et accentue la politique de puissance navale voulue par Élisabeth Ire, ce qui détache définitivement les Îles britanniques de l’orbe européen pour le Grand Large. Dorénavant, quelque soit le régime, Londres recherchera sur le Vieux Monde un équilibre entre puissances continentales et ambitionnera à bâtir sur les océans une hégémonie thalassocratique totale. On retrouve dans cette ambition géopolitique le prométhéisme que reprendra plus tard Washington.

En prométhéen volontariste, Homo americanus veut maîtriser son monde et l’utiliser, le rentabiliser. Ce type diffère de la matrice européenne. « Si l’on accepte [la thèse de Charles A. Beard], on peut alors en conclure que les citoyens américains, par suite de deux cents de sélection sociale et biologique, constituent aujourd’hui un type infra-européen particulier qui, même si son phénotype semble européen, a propension à se comporter comme un agent économique. […] On peut donc utiliser Homo economicus comme un synonyme d’Homo americanus, étant donné que les Américains postmodernes se concentrent exclusivement sur l’accumulation de marchandises, au point de devenir eux-mêmes des marchandises périssables (p. 67). »

Prométhéenne est donc la genèse du peuple des États-Unis. « On pourrait fort bien soutenir que la création de l’Amérique fut le résultat de la volonté de puissance suprême du génie européen, c’est-à-dire une forme ultime de prométhéisme européen, quelque chose d’inconnu dans les autres civilisations et de sans précédent dans toute l’histoire occidentale (pp. 43 – 44). » « Certes, l’Amérique, assure Sunic, est le pays le moins homogène de l’hémisphère occidental quant à l’origine de ses citoyens, à leurs modes de vie et aux rêves qu’ils nourrissent. Cependant, quelle que soit leur origine raciale et sociale ou leur situation, les Américains possèdent un trait commun caractéristique, à savoir le rejet de leurs racines, même si ce rejet peut traduire un désir secret de se re-projeter dans ce qu’ils étaient précédemment ou dans des racines enjolivées (pp. 42 – 43). » N’oublions jamais que cette Amérique-là s’est construite contre l’Europe, contrairement à l’Argentine, par exemple, qui synthétise l’Espagne et l’Italie et qui s’apprécie en tant que continuation de l’esprit européen dans le Nouveau Monde.

L’impératif puritain associé plus tard aux Lumières du XVIIIe siècle détache fatalement les futurs États-Unis de l’ensemble européen. La rupture avec la Couronne britannique concrétise cet éloignement définitif. Néanmoins, « on peut aussi soutenir, d’un point de vue racialiste et sociobiologique, que les premiers Américains, au moins jusqu’au milieu du XIXe siècle, constituaient un patrimoine héréditaire capable d’essuyer, au propre comme au figuré, les tempêtes que ceux qui étaient restés derrière eux en Europe, particulièrement aux XVIIIe et XIXe siècles, ne furent pas capables d’affronter, ni physiquement ni affectivement. “ Surhommes ” outre-Atlantique, les premiers Américains ont dû faire preuve d’une grande résistance physique pour répondre à la “ sélection naturelle ” dans leur nouvelle patrie. Il est incontestable que les rigueurs du climat et une vie difficile pleine d’impondérables dans l’Ouest de cette époque ont dû provoquer une sélection sociobiologique qui, avec le temps, donna naissance au fameux type américain. Les clivages sociaux entre et parmi les Américains, leur mobilité sociale sans précédent et leur profusion de modes de vie différents rendent donc impossible out stéréotype préconçu d’une espèce américaine “ unique ”, à savoir Homo americanus (p. 44) ». Cette dernière assertion est-elle vraiment fondée ? Homo americanus surgit du creuset fondateur des XVIIe et XVIIIe siècles, façonné à la fois par la lecture quotidienne de la Bible et de l’Encyclopédie. Pour mieux cerner cette idiosyncrasie nouvelle, américaine, Tomislav Sunic aurait pu mentionner les fameuses Lettres d’un cultivateur américain de Michel-Guillaume de Crèvecoeur. Ce témoin exceptionnel des débuts de l’homme américain montre que l’Américain est en réalité « un mélange d’Anglais, d’Écossais, d’Irlandais, de Français, de Hollandais, d’Allemands, de Suédois. De ce fonds bigarré, cette race qu’on appelle les Américains est née. […] Dans ce grand asile américain, les pauvres de l’Europe, par quelque moyen que ce soit, se sont rencontrés […]. Il est en même temps un Européen, de là cet étrange mélange de sang que nous ne trouverez dans aucun autre pays. […] Il est un Américain celui qui, laissant derrière lui tous ses anciens préjugés et ses anciennes manières, en prend de nouveaux dans le genre de vie qu’il a choisi, dans le nouveau gouvernement auquel il se soumet, dans la nouvelle charge qu’il occupe. […] Ici, les individus de toutes le s nations sont brassés et transformés en une nouvelle race d’hommes, dont les travaux et la postérité causeront un jour de grands changements dans le monde. L’Américain est un nouvel homme, qui agit selon de nouveaux principes; il doit par conséquent nourrir de nouvelles idées et se former de nouvelles opinions (7) ».

Malgré des flux consécutifs d’immigration aux XIXe et XXe siècles, la maturation psychique des États-Unis s’élabore dès l’époque des Lumières. Considérant que « la géographie est le destin de l’Amérique (p. 194) », les Insurgents, lecteurs des Philosophes et connaisseurs des révolutions anglaises du siècle précédent (celle de Cromwell et de la « Glorieuse Révolution » de 1688 – 1689), appliquent à leur nouvel espace les théories de l’Encyclopédie, y compris les plus égalitaires. Quand en France l’Assemblée Nationale Constituante (1789 – 1791) souhaite remplacer les cadres administratifs complexes de l’Ancien Régime (les provinces, les pays d’États et d’élection, les généralités) par les départements, certains constituants entendent diviser le territoire français par un quadrillage géométrique. Finalement, l’Assemblée entérine une solution plus adaptée aux finages, au relief et aux particularités paysagères locales. Ce désir de géométrisation du territoire se retrouve aux États-Unis avec le township qui est l’unité cadastrale de base du maillage mis en place en 1785 à l’Ouest des Appalaches. Il s’agit d’un découpage de 6 à 54 miles carrés (soit 15,6 km2 à 140,4 km2) qui se divise souvent en trente-six sections et qui permet la délimitation tant administrative qu’agricole des espaces de l’Ouest. Pourquoi les États fédérés ont-ils une forme assez géométrique ? Pourquoi le Texas, par exemple, a-t-il des angles droits à ses frontières ? Il n’y a pas de mystère. Ce n’est que l’application du township quelque peu modifié parfois par la présence d’obstacles naturels comme la partie septentrionale de l’Idaho avec les Montagnes Rocheuses. Le township symbolise la volonté des esprits éclairés de rationaliser l’espace géographique afin de préserver la meilleure égalité possible au sein de l’Union.

Des frères jumeaux égalitaristes

Nonobstant leurs nombreuses grandes fortunes, les États-Unis se réclament toujours de l’égalité et de ses succédanés contemporains (la discrimination positive, l’antiracisme). « L’idéologie américaine interdit l’essor des valeurs éthiques et politiques qui justifient les différences hiérarchiques, telles qu’elles existaient au Moyen Âge (p. 271) ». Pire, « après la disparition de l’Union soviétique, des traits cryptocommunistes, qui étaient latents au sein de l’américanisme ou avaient été soigneusement dissimulés durant la guerre froide, commencèrent subitement à apparaître. Il fallait s’y attendre, étant donné que l’Amérique, tout comme l’ex-Union soviétique, s’ancre juridiquement dans les mêmes principes égalitaires (pp. 79 – 80) ». Fort de son vécu dans le monde communiste, Tomislav Sunic attribue à Homo americanus et à Homo sovieticus une gémellité irréfragable : « la propension égalitaire, qui s’observait naguère chez l’Homo sovieticus communiste, est bien en marche et porte un nouveau nom en Amérique et dans l’Europe américanisée (p. 270) ».

Quitte à soulever l’indignation des bien-pensants, Tomislav Sunic estime que « les deux systèmes s’efforcèrent de créer un “ homme nouveau ”, délesté de son encombrant passé et prêt à entrer dans un monde insouciant et blasé à l’avenir égalitaire radieux (p. 80) ». « C’est donc une erreur de croire que le discours dominant sur l’égalité, accompagné du principe chiliastique de l’espérance, disparaîtra parce que l’Union soviétique communiste a disparu. Bien au contraire. En ce début de troisième millénaire, l’immense métarécit égalitaire, incarné par l’américanisme, est toujours en vie et actif, ce qui est particulièrement manifeste dans l’Université et dans les grands médias américains. La croyance utopique à l’égalité constitue le dernier grand espoir de millions de nouveaux arrivants non européens installés en Amérique (p. 82). » Ces millions d’immigrés, clandestins ou non, qui arrivent aux États-Unis restent fascinés par l’image qu’on leur en donne à travers les feuilletons télévisés et autres soaps sous-culturels. On arrive au moment crucial « que l’Amérique bien qu’elle soit une utopie qui s’est réalisée au début du XXIe siècle, demeure une utopie bancale, uniquement destinée aux immigrants du tiers-monde (p. 99) ». Il existait naguère une autre utopie réalisée quoique imparfaite qui se fracassa finalement sur la réalité : l’U.R.S.S.

Les États-Unis d’Amérique ne seraient-ils pas une Union soviétique occidentale ? La comparaison, osée certes, se justifie, car « il ne faut pas oublier que le communisme, tel qu’il fut mis en pratique en Russie et en Europe de l’Est, avait été conçu dans les universités d’Europe de l’Ouest et d’Amérique (p. 100) ». Le caractère soviétique des U.S.A. (ou les traits américanistes de l’U.R.S.S.) devient évident quand, d’une part, « les deux systèmes – l’un révolu, l’autre toujours présent, sous couvert de démocratie, de progrès et de croissance économique illimitée – ont été fondés sur la notion philosophique de finitude et ont exclu les autres solutions idéologiques (p. 75) » et, d’autre part, « Homo sovieticus et Homo americanus furent et sont toujours tous deux des produits du rationalisme, des Lumières, de l’égalitarisme et de la croyance au progrès. Ils croient tous deux à un avenir radieux. Tous deux claironnent le slogan selon lequel tous les hommes sont créés égaux (p. 108) ».

L’ère moderne n’étant pas achevé, il est cohérent que le type américain atteigne un nouveau palier d’évolution (ou d’involution). « Après la fin de la guerre froide et, en particulier, après le choc provoqué par l’attentat terroriste du 11 septembre 2001 contre l’Amérique, Homo americanus s’est transformé en un type mondial postmoderne achevé qui, bien qu’originaire des États-Unis, se développe aujourd’hui dans toutes les parties du monde. Il ne se limite plus au territoire des États-Unis ou à une région spécifique du monde mais est devenu un type mondial complet, comparable à son ancien frère jumeau et pendant, Homo sovieticus, qui a achevé lamentablement son parcours historique (p. 83). » Homo americanus serait-il donc l’agent conscient et volontaire de l’État universel à venir ? Très probablement. Il n’y a qu’à voir « la Chine [qui] est un exemple concret d’une gigantesque société de masse qui a réussi à conjuguer avec pragmatisme économie planifiée et économie de marché. Il est probable que l’Amérique se livre à une expérience socio-économique similaire dans les prochaines années (p. 89) ».

L’Amérique-monde

L’expression « Amérique-monde » revient à l’essayiste néo-conservateur, ultra-libéral et ancien gauchiste hexagonal Guy Millière (8). Comme naguère l’U.R.S.S., les États-Unis véhiculent un messianisme séculier profondément puritain.

Tomislav Sunic pense toutefois que « c’est souvent contre sa propre volonté que l’Amérique est devenue une superpuissance militaire (p. 45) ». C’est une appréciation contestable. Une fois la conquête de l’Ouest achevé aux dépens des tribus amérindiennes exterminées et des Mexicains refoulés, dès la fin du XIXe siècle, Washington prend de l’assurance et s’affirme sur la scène internationale en tant que puissance montante. Qui sait qu’en 1914, les États-Unis sont déjà le premier créancier des États européens ? Si c’est sous la présidence fortuite de Théodore Roosevelt (1901 – 1909) que les États-Unis se lancent dans une forme de colonialisme, ils avaient déjà acheté en 1868 l’Alaska à la Russie. L’année 1898 est déterminante dans leur expansionnisme avec l’annexion des îles Hawaï et la guerre contre l’Espagne qui fait tomber dans leur escarcelle étoilée Cuba, les Philippines et l’île océanienne de Guam. En 1905, Roosevelt sert d’intermédiaire dans la résolution du conflit russo-japonais et envoie régulièrement les Marines en Amérique latine.

Contrairement aux sempiternels clichés, l’isolationnisme et l’interventionnisme ne sont que les deux facettes d’une seule et même finalité dans les relations internationales : la suprématie mondiale et la promotion du « modèle américain ». Les États-Unis se pensent comme nouveau « peuple élu » à l’échelle du monde ! Tomislav Sunic rappelle que « les mythes fondateurs américains s’inspirèrent de la pensée hébraïque (p. 157) » et que « l’américanisme postmoderne n’est que la dernière version laïque de la mentalité juive (p. 162) ». Sur ce point précis, l’auteur semble oublier que Cromwell fut le premier dirigeant européen à entériner la présence définitive de la communauté juive considérée comme une aînée respectable. Cette judéophilie a traversé l’Atlantique. « La raison pour laquelle l’Amérique protège tant l’État d’Israël n’a pas grand-chose à voir avec la sécurité géopolitique de l’Amérique. En fait, Israël est un archétype et un réceptacle pseudo-spirituel de l’idéologie américaine et de ses Pères fondateurs puritains. Israël doit faire office de Surmoi démocratique à l’Amérique (p. 172) ». Plus loin, Sunic complète : « métaphysiquement, Israël est un lieu à l’origine spirituelle de la mission divine mondiale de l’Amérique et constitue l’incarnation de l’idéologie américaine elle-même (p. 212) ».

Les Étatsuniens ont par conséquent la certitude absolue d’avoir raison au mépris même d’une réalité têtue. Puisque « les maîtres du discours dans l’Amérique postmoderne disposent de moyens puissants pour décider du sens de la vérité historique et pour le donner dans leur propre contexte historique (p. 207) », « le système occidental moderne, qui s’incarne dans le néoprogressisme postmoderne et dont l’Amérique et son vecteur, Homo americanus, sont le fer de lance, a imposé son propre jargon, sa propre version de la vérité et son propre cadre d’analyse (p. 53) ».

Depuis 1945, l’antifascisme et le soi-disant multiculturalisme contribuent de façon consubstantielle au renouvellement permanent de l’américanisme. Les États-Unis virent dans la fin subite du bloc soviétique le signe divin de leur élection au magistère universel. Désormais, la fin de l’histoire était proche et l’apothéose de l’« Amérique » certaine. Pour Sunic, « il n’est pas exagéré de soutenir, à l’instar de certains auteurs, que le rêve américain est le modèle de la judaïté universelle, qui ne doit pas être limitée à une race ou à une tribu particulière en Amérique, comme elle l’est pour les Juifs ethnocentriques, lesquels sont bien conscients des sentiments raciaux de leur endogroupe. L’américanisme est conçu pour tous les peuples, toutes les races et les nations de la Terre. L’Amérique est, par définition, la forme élargie d’un Israël mondialisé et n’est pas réservé à une seule tribu spécifique. Cela signifie-t-il, partant, que notre fameux Homo americanus n’est qu’une réplique universelle d’Homo judaicus ? (p. 158) ». Serait-ce la raison que « le sens actuel de la postmodernité trouve en partie sa source dans ce que nous a légué la Seconde Guerre mondiale (p. 245) » ?

Il en résulte une glaciation des libertés réelles au profit d’une « liberté » incantatoire et fantasmatique. Les libertés d’opinion et d’expression se réduisent de plus en plus sous les actions criminogènes d’un « politiquement correct » d’émanation américaniste.

Un despotisme en coton

« L’hypermoralisme américain est un prêt-à-porter intemporel pour toutes les occasions et pour tous les modes de vie (p. 153). » Supposée être une terre de liberté et d’épanouissement individuel, les États-Unis en sont en réalité le mouroir dans lequel règne une ambiance de suspicion constante. « Dans le système atomisé de l’américanisme, la dispersion du pouvoir conduit inévitablement à une terreur dispersée dans laquelle la frontière entre la victime et le bourreau ne peut que disparaître (p. 268). » On atteint ici le summum de la surveillance panoptique avec un auto-contrôle mutuel idoine où tout le monde observe tout un chacun (et réciproquement !).

La mode de la « pensée conforme » se déverse en Europe où s’affirme progressivement Homo americanus. « L’Europe n’est-elle pas une excroissance de l’Amérique – quoique, du point de vue historique, de manière inversée ? Le type américain, Homo americanus, existe désormais dans toute l’Europe et a gagné en visibilité aux quatre coins de l’Europe – non seulement à l’Ouest, mais aussi à l’Est post-communiste. De là un autre paradoxe : la variante tardive d’Homo americanus, l’Homo americanus européen, semble souvent déconcentrer les Américains qui visitent l’Europe à la recherche d’un “ vrai ” Français, d’un “ vrai ” Allemand ou d’un “ vrai ” Hollandais insaisissable. À cause du processus de mondialisation et du fait que l’impérialisme culturel américain est devenu le vecteur principal d’une nouvelle hégémonie culturelle, il est de plus en plus difficile de faire la différence entre le mode de vie des citoyens américains et le mode de vie des citoyens européens (pp. 46 – 47). » Cette situation provient de l’ardente volonté de puissance géopolitique des États-Unis. Jusqu’à présent, « le grand avantage de l’Amérique est son caractère monolithique, son unité linguistique et son idéologie apatride fondée sur le concept de gouvernement mondial. C’est pour cette raison que le système américain a été jusqu’ici mieux placé que tout autre pour cultiver son hégémonie mondiale (pp. 190 – 191) ». Or, comme Samuel P. Huntington le constata avec effroi (9), la structure ethnique même des U.S.A. se brouille si bien qu’« en ce début de troisième millénaire, l’Amérique n’a d’autre choix que d’exporter son évangile démocratique universel et d’importer d’inépuisables masses d’individus non européens qui ne comprennent pas les anciennes valeurs européennes. Il est inévitable que l’Amérique devienne de plus en plus un plurivers racial (pp. 178 – 179) ». L’exemple étatsunien vire à la forme postmoderniste de totalitarisme mou ou du despotisme cotonneux inévitable pour gérer l’hétérogénéité ethno-raciale croissante sur son sol et les résistances extérieures à l’imposition de son idéologie. Dans l’histoire, les ensembles politiques trop composites sur le plan ethnique ne tiennent que par et grâce une autorité incontestée car féroce et sans pitié. « Dans une société multiraciale postmoderne comme celle de l’Amérique, tout cela était prévisible et inévitable. Il semble qu’une société multiraciale, comme la société américaine, devient vite extrêmement intolérante, pour la simple et bonne raison que chaque groupe racial ou ethnique qui la constitue veut faire prévaloir sa propre version de la vérité historique (p. 109). » On se trouve alors en présence d’une querelle des mémoires victimologiques que Tomislav Sunic développe dans La Croatie : un pays par défaut ? (10).

Legs du puritanisme et de l’Ancien Testament, l’intolérance constitue le cœur même de la société U.S. Ainsi, « en Amérique et en Europe, l’économie de marché elle-même est devenue une forme de religion laïque, dont les principes doivent être englobés dans le système juridique de chaque pays. […] L’efficacité économique est considérée comme le seul critère de toute interaction sociale. C’est la raison pour laquelle on regarde les individus qui peuvent avoir des doutes au sujet des mythes fondateurs de l’économie libérale comme des ennemis du système (p. 130). » Ensuite, assisté par les éternelles belles âmes, « l’Occident, sous la houlette des élites américaines, aime rappeler aux pays qui ne sont pas à son goût la nécessité de faire respecter les droits de l’homme. Cependant, tous les jours, des individus sont renvoyés, sanctionnés ou envoyés en prison sous l’inculpation de racisme, de xénophobie ou de “ délit motivé par la haine ” et, mystérieusement, tout cela passe inaperçu (p. 142) ».

Tomislav Sunic établit un parallèle entre la Reconstruction, cette période qui fait suite à la Guerre de Sécession de 1865 à 1877, et l’occupation anglo-saxonne de l’Allemagne après 1945. Avec près de cent ans d’écart, il remarque, horrifié, que « le Sud, après la guerre de Sécession, fut contraint de subir une rééducation semblable à la rééducation et au reformatage que les Américains firent subir aux esprits européens après 1945 (p. 254) ». Les Européens ignorent souvent que l’après-Guerre civile américaine fut terrible pour les États vaincus du Sud. Si le Tennessee ré-intègre l’Union dès 1866, les anciens États confédérés vivent une véritable occupation militaire. Dans le sillage des « Tuniques bleues » arrogantes déboulent du Nord des aventuriers yankees (les tristement fameux Carpetbaggers) et leurs supplétifs locaux, les Scalawags, alléchés par l’appât du gain et les possibilités de pillage légal. Ces réactions de résistance aux brigandages des Nordistes souvent liés au Parti républicain s’appellent le premier Ku Klux Klan, la Withe League et les Knights of the White Camelia. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, fort du précédent sudiste, l’U.S. Army, cette fois-ci assisté par l’École de Francfort en exil et les universitaires marxistes, entreprend de laver le cerveau des Allemands et aussi des Européens. Certaines opinions cessent de l’être pour devenir des « délits » ou des « crimes contre la pensée » en attendant d’être assimilées à des « maladies mentales » et d’être traitées comme à l’époque soviétique par des traitements psychiatriques, le tout de manière feutrée, parce qu’« il est difficile de repérer la police de la pensée moderne, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Elle se rend invisible en se dissimulant sous des termes rassurants comme “ démocratie ” et “ droits de l’homme ” (p. 117) ». Pourtant, la discrétion répressive est moins de mise aujourd’hui et le soupçon se généralise… Ainsi, « le mot “ démocratie ” a acquis à la fin du XXe siècle une signification sacro-sainte; il est considéré comme le nec plus ultra du discours politique normatif. Mais il n’est pas exclu que, dans une centaine d’années, ce mot acquière un sens péjoratif et soit évité comme la peste par les futurs meneurs d’opinion ou la future classe dirigeante de l’Amérique (p. 10) » surtout si se renforcent les connivences entre microcosme politicien et médiacosme. « La médiacratie postmoderne américaine agit de plus en plus de concert avec le pouvoir exécutif de la classe dirigeante. Il s’agit d’une cohabitation corrective au sein de laquelle chaque partie établit les normes morales de l’autre (p. 223). » Faut-il après se scandaliser que politicards et journaleux convolent en justes noces ?

Sous l’égide des penseurs de l’École de Francfort, on encense une nouvelle religion séculière, le patriotisme constitutionnel qui « est désormais devenu obligatoire pour tous les citoyens de l’Union européenne [et qui] comprend la croyance en l’État de droit et à la prétendue société ouverte (p. 129) ». Une véritable chape de plomb s’abat en Europe. Il paraît désormais évident que « les dispositions constitutionnelles sur la liberté de parole et la liberté d’expression dont se vantent tant les pays européens sont en contradiction flagrante avec le code pénal de chacun d’entre eux qui prévoit l’emprisonnement pour quiconque minimise par l’écrit ou par la parole l’Holocauste juif ou dévalorise le dogme du multiculturalisme (pp. 126 – 127) ». Plutôt que pourchasser les trafiquants de drogue, les agresseurs de personnes âgées, les bandes de violeurs, flics, milices privées sous l’égide des ligues de petite vertu dites « antiracistes » et tribunaux préfèrent traquer écrits et sites Internet mal-pensants. « Une des caractéristiques fondamentales de l’américanisme et de son pendant, le néolibéralisme européen, est d’inverser le sens des mots, qui peuvent à leur tour être utilisés avec à-propos par les juges de chaque État européen pour faire taire ses hérétiques (p. 118) ». Il en est en outre inquiétant de lire que « le “ politiquement correct ”, type singulier du contrôle de la pensée, ne disparaîtra pas du jour au lendemain de la vie politique et intellectuelle de l’Amérique et de l’Europe postmoderne. En fait, en ce début de nouveau millénaire, il a renforcé son emprise sur toutes les sphères de l’activité sociale, politique et culturelle (p. 141) ». Son emprise déborde des médias, de l’État, de la politique et de l’école pour se répandre dans le sport et le monde de l’entreprise. On est sommé de suivre ces injonctions où qu’on soit !

Bien sûr, « l’atmosphère d’inquisition actuelle dans l’Europe postmoderne est due aux propres divisions idéologiques européennes, qui remontent à la Seconde Guerre mondiale et même à la Révolution française. Le climat de censure intellectuelle est devenu frappant après l’effondrement du communisme et l’émergence de l’américanisme, désormais seul référent culturel et politique (p. 193) ». Dans la perspective de briser cette « pensée en uniforme » (11), il ne faut pas négliger « d’examiner les origines judaïques du christianisme et la proximité de ces deux religions monothéistes qui constituent les fondements de l’Occident moderne. Il n’y a que dans le cadre du judéo-christianisme que l’on peut comprendre les aberrations démocratiques modernes et la prolifération de nouvelles religions civiques dans la postmodernité. Lorsque, par exemple, un certain nombre d’auteurs révisionnistes américains appellent l’attention sur les contradictions qui existent dans le récit historique de la Seconde Guerre mondiale ou examinent d’un œil critique l’Holocauste juif, ils semblent oublier les liens religieux judéo-chrétiens qui ont modelé la mémoire historique de tous les peuples européens. Les propos de ces historiens révisionnistes auront par conséquent très peu de cohérence. Le fait de dénoncer le mythe présumé de l’Holocauste juif, tout en croyant à la mythologie de la résurrection de Jésus-Christ, est la preuve d’une incohérence morale (p. 170) ».

Adversaires et partisans de l’américanisme possèdent bien souvent un fond intellectuel commun, d’où l’âpreté des conflits internes et des convergences avec le communisme. Il n’est pas paradoxal que les libéraux-libertaires défendent « sans relâche l’idéologie du multiculturalisme, de l’égalitarisme et du mondialisme, c’est-à-dire toutes les doctrines qui étaient autrefois destinées à constituer le système communiste parfait. La seule différence est que l’adoption du capitalisme des managers et de l’historiographie judéocentrique moderne a rendu plus efficace la variante américanisée du politiquement correct (pp. 141 – 142) ».

Le communisme, assomption de l’américanisme !

Pour paraphraser Marx, le spectre du communisme continue à hanter l’Occident, en particulier les États-Unis. Sunic constate que « le communisme a beau être mort en tant que religion programmatique, son substrat verbal est toujours vivant dans l’américanisme, non pas uniquement chez les intellectuels de gauche, mais aussi chez les Américains qui professent des opinions conservatrices (p. 105) ». À ce sujet, un conservatisme étatsunien est-il vraiment possible ? L’auteur répond que « le conservatisme moderne américain ne va pas jusqu’à constituer un oxymore historique et, d’ailleurs, on se demande s’il reste encore quelque chose à conserver en Amérique. L’américanisme, par définition, est une idéologie progressiste qui rejette toute idée d’une société et d’un État traditionnel européen. Par conséquent, le conservatisme américain est un anachronisme sémantique (p. 248) ». Et gare aux leurres de la radicalité qui témoignent du profond réductionnisme inhérent à l’américanisme tels que « l’eugénisme et le racialisme, bien qu’ils soient généralement associés à la droite radicale et au traditionalisme, sont aussi le produit des Lumières et de l’idéologie du progrès (p. 249) » !

Les milieux « conservateurs » américains témoignent par ailleurs d’un incroyable fétichisme envers la Constitution de 1787 pourvue de toutes les qualités et saturée de modernité lumineuse. Par le respect qu’elle suscite, ce texte constitutionnel est le Coran des États-Unis et les juges de la Cour suprême sont des théologiens qui décident de sa signification. En outre, de nombreux juges se déclarent strict constructionists : ils entendent respecter le texte de la Constitution à la lettre et se refusent à toute interprétation de son esprit. Les paléo-conservateurs hier, le Tea Party aujourd’hui prônent le retour littéral à la pratique fondatrice idéalisée. Ils se fourvoient. Il y a un nouveau paradoxe. « De nombreux conservateurs et racialistes américains supposent à tort qu’il serait possible de conserver l’héritage des Pères fondateurs, tant en établissant une société hiérarchique stricte fondée sur les mérites raciaux des Américains blancs dominants. Cependant, la dynamique historique de l’américanisme a montré que cela n’était pas possible. Une fois que la vanne est ouverte à l’égalitarisme – aussi modeste que cette ouverture puisse sembler au début -, la logique de l’égalité gagnera du terrain et finira par aboutir à une forme changeante de tentation protocommuniste (p. 87) (12). » Se détournant de possibilités conservatrices timorées, l’américanisme préfère le progressisme et même le communisme. Tomislav Sunic avance même que, « dans les prochaines années, les avantages sociaux communistes, aussi spartiates qu’ils parussent autrefois aux observateurs étrangers, seront très demandés par un nombre croissant de citoyens en Amérique et dans l’Europe américanisée (p. 89) ». L’avenir de l’Occident serait donc un système communiste perfectionné par rapport au cas soviétique désuet. « Curieusement, plaide-t-il, peu de spécialistes américains du communisme examinèrent les avantages cachés du communisme à la soviétique, tels que la sécurité économique et le confort psychologique dû à l’absence d’incertitude concernant le futur, toutes choses que la version soviétique du communisme était mieux à même de procurer à ses masses que le système américain (p. 84) ».

Dans un contexte de crise mondiale et de pénurie à venir, « le communisme est aussi un modèle social idéal pour les futures sociétés de masse, qui seront confrontées à une diminution des ressources naturelles et à une modernisation rapide (p. 88) ». L’hyper-classe oligarchique mondialiste n’est finalement qu’une nouvelle Nomenklatura planétaire…

Le recours néo-sudiste

S’« il s’agit surtout d’attaquer l’idéologie du progrès, qui est la clé de voûte de l’américanisme et du monde américanisé dans son ensemble, en particulier depuis 1945 (pp. 243 – 244) », les pensées conservatrices actuelles, trop mâtinées de libéralisme, n’ont aucune utilité. Il y a pourtant urgence, surtout aux États-Unis ! « Historiquement, souligne Sunic, le tissu social de l’Amérique est atomisé; cependant, avec l’afflux d’immigrants non européens, la société américaine risque de se balkaniser complètement. Les affrontements interraciaux et le morcellement du pays en petites entités semblent imminentes (p. 218). » N’est-ce pas une bonne nouvelle ? Non, parce qu’« il se peut que l’Amérique et sa classe dirigeante disparaissent un jour ou que l’Amérique se morcelle en entités américaines de plus petites dimensions, mais l’hyperréalité américaine continuera de séduire les masses dans le monde entier (p. 232) » comme Rome a séduit les peuples germaniques à l’aube du Haut Moyen Âge !

Puisque « en raison de son rejet radical des dogmes égalitaires, Nietzsche pourra être un moteur important de la renaissance des Américains d’origine européenne et de leur renouveau spirituel, une fois qu’ils se seront libérés du dogme puritain de l’hypermoralisme (p. 244) », la réponse ne viendrait-elle pas dans l’invention d’« un système américain qui, tout en rejetant la forme égalitaire de la postmodernité, pourrait remettre à l’honneur les idées et les conceptions des penseurs antipuritains américains antérieurs à l’ère des Lumières (p. 244) » ? Croyant que l’« Amérique » blanche peut encore se corriger et surseoir son déclin, Tomislav Sunic rend un vibrant hommage aux théoriciens « agrariens du Sud » dont les réflexions s’apparentent aux idées de la Révolution conservatrice européenne. Il aimerait qu’on distinguât enfin « l’américanisme nomade de l’américanisme traditionnel et enraciné du Sud (p. 239) ». Sunic invite les Étatsuniens à recourir au Sud. Mais attention ! « Le Sud n’était pas une simple partie géographique de l’Amérique du Nord; c’était une civilisation autre (p. 256). » Maurice Bardèche l’avait déjà proclamé dans son célèbre Sparte et les sudistes (13). Or un tel réveil relève de l’impossibilité. Du fait de la rééducation des esprits après 1865, le Sud est devenu une annexe du puritanisme le plus fondamentaliste (la fameuse Bible Belt) qui vote massivement pour les candidats républicains. Dixie est bien oubliée ! Certes, « on pourrait extrapoler et postmoderniser dans un nouveau contexte l’héritage du Sud perdu, tout en conservant ses principes, qui sont officiellement rejetés comme réactionnaires et “ non américains ” (p. 243) ».

Il n’empêche, le recours au Sud répondrait au défi postmoderniste. Y a-t-il aux États-Unis une prise de conscience néo-sudiste ? Si c’est le cas, « avec la mort du communisme et l’affaiblissement de l’américanisme postmoderne, il se pourrait que l’on assiste à la naissance d’une nouvelle culture américaine et au retour de l’antique héritage européen. Qui peut contester qu’Athènes fut la patrie de l’Amérique européenne avant que Jérusalem ne devienne son douloureux édifice ? (p. 183) ». Sunic n’est-il pas en proie au syndrome Scarlett O’Hara et à une idéalisation du Sud ? La Constitution de la Confédération des États d’Amérique reprenait largement la Constitution de 1787 et s’inscrivait dans la veine des Lumières… Pour lui, l’esprit néo-sudiste doit retrouver une européanité endormie, car « si les Américains d’origine européenne veulent éviter de sombrer dans l’anarchie spirituelle, il leur faudrait remplacer leur vision du monde monothéiste par une vision du monde polythéiste, qui seule peut garantir le “ retour des dieux ”, c’est-à-dire la pluralité de toutes les valeurs. À la différence de la fausse humilité et de la peur de Dieu des chrétiens, les croyances polythéistes et païennes mettent l’accent sur le courage, l’honneur personnel et le dépassement spirituel et physique de soi (p. 177) (14) ». Sunic assène même qu’« on peut soutenir que le rejet du monothéisme n’implique pas un retour à l’adoration des anciennes déités indo-européennes ou la vénération de certains dieux et de certaines déesses exotiques, et que ce dont il s’agit, c’est forger une nouvelle civilisation ou, plutôt, une forme modernisée de l’hellénisme scientifique et culturel, autrefois considéré comme le creuset commun de tous les peuples européens. On ne peut certainement pas soutenir qu’il faut une conquête de la terre; au contraire, qui dit polythéisme dit conception d’une nouvelle communauté de peuples européens en Amérique, dont le but devrait être la quête de leur héritage ancestral et non son rejet […]. Revenir à ses racines européennes, ce n’est pas adopter une conception sectaire d’une religion loufoque, comme c’est souvent le cas dans l’Amérique postmoderne. C’est retrouver la mémoire transcendante préchrétienne qui s’est perdue (p. 173) ».

Cette ré-orientation nécessaire de l’« Américain » permettrait-il enfin aux Boréens des deux rives de l’Atlantique de se retrouver et d’affronter ensemble les défis de leur temps ? L’auteur en imagine les conséquences : « Homo americanus, dans un contexte différent et dans un système de valeurs différent, pourrait être vu comme un type positif, c’est-à-dire comme le prototype d’un nouvel homme prométhéen dont les valeurs antimercantiles, anticapitalistes et anti-égalitaires diffèrent de celles qu’afficha l’homme qui débarqua du Mayflower et dont les descendants finiront à Wall Street. Si, comme le soutiennent les postmodernistes, l’Amérique devrait être une entité pluraliste et hétérogène, c’est-à-dire un pays formé de millions de récits multiculturels, alors il faut aussi accepter l’héritage de l’eugénisme et du racialisme et, surtout, l’incorporation des cultures traditionnelles européennes en son sein. Selon cette définition, l’Amérique pourrait conjuguer traditionalisme et hypermodernisme; elle pourrait devenir le dépositaire des valeurs traditionnelles et des valeurs postmodernes européennes (p. 245) ». Réserves faites à la référence à l’homme prométhéen éminemment postmoderniste (on aurait préféré à la rigueur l’homme faustien qui a, lui, le sens du tragique), à un matérialisme biologique fort réducteur et à un messianisme sudiste inversé au messianisme puritain nordiste, n’est-ce pas en dernière analyse un appel à l’archaïsme dans un univers mis en forme par la technique, un sous-entendu appuyé à l’archéofuturisme cher à Guillaume Faye ? Et puis, foin d’Homo americanus, d’Homo sovieticus et d’Homo occidentalis, que s’épanouisse Homo europeanus ! Comment ? En premier lieu, par le biais de mythes mobilisateurs. Or, ayant adopté malgré lui un pragmatisme propre aux Étatsuniens, Tomislav Sunic critique « diverses théories, inventées par des théoriciens européens anti-américains, notamment à propos d’un axe Berlin – Paris – Moscou ou de la perspective d’un empire eurasien, semblent stupides et traduisent les fantasmes caractéristiques des Européens de droite qui se sont mis eux-mêmes en marge de la vie politique. Ces théories ne reposent pas sur des faits empiriques solides (p. 190) ». Même si ces projets géopolitiques « non empiriques » ne se concrétiseront jamais, ils peuvent agir sur les mémoires collectives, leur imaginaire et leurs sensibilités, et les conduire sur une voie euro-identitaire sympathique. Non, les États-Unis ne sont pas notre aurore, mais notre crépuscule historique. America delenda est et leur indispensable ré-européanisation passera très certainement par une reconquista latino-américaine. On aura compris que l’essai de Tomislav Sunic apporte un regard original sur notre Modernité tardive et ses tares.

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Lucien Jaume, Tocqueville. Les sources aristocratiques de la liberté, Fayard, Paris, 2008.

2 : Suivant une habitude lexicale généralisée au monde occidental, Tomislav Sunic parle de l’« Amérique » et des « Américains » pour désigner les États-Unis et leurs habitants. Or les États-Unis d’Amérique ne coïncident pas avec l’entièreté du continent américain puisqu’il y a les Antilles, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, ni même avec le subcontinent nord-américain qui comporte encore le Canada et le Mexique. C’est un réductionnisme regrettable que d’assimiler un État, aussi vaste soit-il, à un continent entier.

3 : Sur les lectures « post-modernes » divergentes entre Jean Baudrillard et Michel Maffesoli, voir Charles Champetier, « Implosions tribales et stratégies fatales », Éléments, n° 101, mai 2001.

4 : Thomas Molnar, L’Américanologie. Triomphe d’un modèle planétaire ?, L’Âge d’Homme, coll. « Mobiles », Lausanne, 1991.

5 : Jules Monnerot, Sociologie du communisme, Gallimard, Paris, 1949.

6 : Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 2003.

7 : Michel-Guillaume Jean, dit J. Hector St John, de Crèvecoeur, Lettres d’un cultivateur américain, écrites à William Seton, écuyer, depuis l’année 1770 jusqu’à 1786, Cuchet, Paris, 1787, disponible sur Gallica – Bibliothèque numérique, <http://gallica.bnf.fr/>, souligné par nous.

8 : Guy Millière, L’Amérique monde. Les derniers jours de l’empire américain, Éditions François-Xavier de Guibert, Paris, 2000.

9 : Samuel P. Huntington, Qui sommes-nous ? Identité nationale et choc des cultures, Odile Jacob, Paris, 2004.

10 : Tomislav Sunic, La Croatie : un pays par défaut ?, Avatar Éditions, coll. « Heartland », Étampes – Dun Carraig (Irlande), 2010.

11 : Bernard Notin, La pensée en uniforme. La tyrannie aux temps maastrichtiens, L’Anneau, coll. « Héritage européen », Ruisbroek (Belgique), 1996.

12 : Dans le même ordre d’idée, Tomislav Sunic estime, d’une part, que « les individus modernes qui rejettent l’influence juive en Amérique oublient souvent que leur névrose disparaîtrait en grande partie s’ils renonçaient à leur fondamentalisme biblique (p. 173) », et, d’autre part, que « les antisémites chrétiens en Amérique oublient souvent, dans leurs interminables lamentations sur le changement de la structure raciale de l’Amérique, que le christianisme est, par définition, une religion universelle dont le but est de réaliser un système de gouvernement panracial. Par conséquent, les chrétiens, qu’il s’agisse de puritains hypermoralistes ou de catholiques plus portés sur l’autorité, ne sont pas en mesure d’établir une société gentille complètement blanche ethniquement et racialement quand, dans le même temps, ils adhèrent au dogme chrétien de l’universalisme panracial (pp. 167 – 168) ». Les États-Unis sont un terreau fertile pour les rapprochements insolites et confus : des groupuscules néo-nazis exaltent la figure « aryenne » du Christ…

13 : Maurice Bardèche, Sparte et les Sudistes, Éditions Pythéas, Sassetot-le-Mauconduit, 1994.

14 : « Un système qui reconnaît un nombre illimité de dieux admet aussi la pluralité des valeurs politiques et culturelles, précise avec raison Tomislav Sunic. Un système polythéiste rend hommage à tous les “ dieux ” et, surtout, respecte la pluralité des coutumes, des systèmes politiques et sociaux et des conceptions du monde, dont ces dieux sont des expressions suprêmes (p. 182). »

• Tomislav Sunic, Homo americanus. Rejeton de l’ère postmoderne, avant-propos de Kevin MacDonald, Éditions Akribeia, 2010, 280 p., 25 € (+ 5 € de port). À commander à Akribeia, 45/3, route de Vourles, F – 69230 Saint-Genis-Laval.

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=1843

La société du spectacle célèbre la mort de François Mitterrand. Nous, nous célébrons celle de Jean-Edern Hallier, mort le siècle dernier, un 12 janvier. C’était un spectacle à lui tout seul. Retour sur le dernier grand phénomène de cirque de la littérature française avec François Bousquet, auteur de Jean-Edern Hallier ou le narcissique parfait, paru aux éditions Albin Michel, et qui a eu la chance de travailler avec lui à l’époque du « Jean Edern’s club » sur Paris première, quand l’animateur jetait d’un geste augustéen les mauvais livres dont on l’inondait.

La société du spectacle célèbre la mort de François Mitterrand. Nous, nous célébrons celle de Jean-Edern Hallier, mort le siècle dernier, un 12 janvier. C’était un spectacle à lui tout seul. Retour sur le dernier grand phénomène de cirque de la littérature française avec François Bousquet, auteur de Jean-Edern Hallier ou le narcissique parfait, paru aux éditions Albin Michel, et qui a eu la chance de travailler avec lui à l’époque du « Jean Edern’s club » sur Paris première, quand l’animateur jetait d’un geste augustéen les mauvais livres dont on l’inondait.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

“

“

«E mentre la moglie si stringeva a lui, Tom King cercò di ridere di cuore. Lanciò uno sguardo alla stanza nuda, alle spalle di lei: era tutto quel che possedeva al mondo, più un affitto arretrato, una moglie, due bambini. E ora stava per lasciare tutto e uscir fuori, nella notte, in cerca di cibo per la sua femmina e i suoi cuccioli, non come un operaio moderno che si reca alla macchina, ma nel vecchio modo primigenio, eroico, animale: combattendo per il cibo».

«E mentre la moglie si stringeva a lui, Tom King cercò di ridere di cuore. Lanciò uno sguardo alla stanza nuda, alle spalle di lei: era tutto quel che possedeva al mondo, più un affitto arretrato, una moglie, due bambini. E ora stava per lasciare tutto e uscir fuori, nella notte, in cerca di cibo per la sua femmina e i suoi cuccioli, non come un operaio moderno che si reca alla macchina, ma nel vecchio modo primigenio, eroico, animale: combattendo per il cibo». Roberto Perrone, scrittore e firma del Corriere della Sera ha definito così il pugilato: «Non si tratta solo di darsi cazzotti. E' una metafora della vita. Devi ballare e menare, essere leggero nei movimenti e pesante nel pugno. Devi scappare ma anche avere coraggio. Hai paura e non ce l'hai. Mi sa tanto di vita vera, di palestre di periferia. Spesso, a guardare certi pugili che vengono da paesi dell'Est o del Sud del mondo, mi rendo conto che è ancora il solo modo per dare alla propria vita una certa dignità. Questo è tragico e al tempo stesso sublime". Tutto questo si ritrova nelle pagine dedicate a questa disciplina dall'autore de Il richiamo della foresta, come spiega Mario Maffi: «Ora, proprio nella capacità di superare le contraddizioni individuali e di andare oltre le dinamiche isolate, personali o collettive, di un momento, di un tempo o di un luogo, per restituirci invece, potentemente e limpidamente, istantanee e affreschi di tensioni sociali e culturali diffuse e ricoorenti, proprio qui risiede il continuo fascino della scrittura di London. Perché, in fondo e ancora una volta, come succede nelle narrazioni mitiche e leggendarie, e con tante opere di quell'epoca convulsa, "de te fabula narratur": è di te (è di noi) che si parla in queste storie».

Roberto Perrone, scrittore e firma del Corriere della Sera ha definito così il pugilato: «Non si tratta solo di darsi cazzotti. E' una metafora della vita. Devi ballare e menare, essere leggero nei movimenti e pesante nel pugno. Devi scappare ma anche avere coraggio. Hai paura e non ce l'hai. Mi sa tanto di vita vera, di palestre di periferia. Spesso, a guardare certi pugili che vengono da paesi dell'Est o del Sud del mondo, mi rendo conto che è ancora il solo modo per dare alla propria vita una certa dignità. Questo è tragico e al tempo stesso sublime". Tutto questo si ritrova nelle pagine dedicate a questa disciplina dall'autore de Il richiamo della foresta, come spiega Mario Maffi: «Ora, proprio nella capacità di superare le contraddizioni individuali e di andare oltre le dinamiche isolate, personali o collettive, di un momento, di un tempo o di un luogo, per restituirci invece, potentemente e limpidamente, istantanee e affreschi di tensioni sociali e culturali diffuse e ricoorenti, proprio qui risiede il continuo fascino della scrittura di London. Perché, in fondo e ancora una volta, come succede nelle narrazioni mitiche e leggendarie, e con tante opere di quell'epoca convulsa, "de te fabula narratur": è di te (è di noi) che si parla in queste storie».

I will not explain the argument since you would only need to watch the movie, but, indeed, I can assure you it is not all about women’s evil. May be, it is more about the perception of evil in women that dominated Western culture during centuries –let us not forget that some time in history they were even claimed to lack a proper soul-. We have got clear examples of this in Eve, the first one, the one who succumbed to the Serpent in the Garden of Eden; in witches, burnt alive; in nuns and all the heretic tradition within the Western world. You have got plenty of bibliography about these that you can read on your own.

I will not explain the argument since you would only need to watch the movie, but, indeed, I can assure you it is not all about women’s evil. May be, it is more about the perception of evil in women that dominated Western culture during centuries –let us not forget that some time in history they were even claimed to lack a proper soul-. We have got clear examples of this in Eve, the first one, the one who succumbed to the Serpent in the Garden of Eden; in witches, burnt alive; in nuns and all the heretic tradition within the Western world. You have got plenty of bibliography about these that you can read on your own. Von Trier makes an extensive use of elements that appear in Fantasy literature but he sets them within a different context –this is similar to Avant-garde Literature-. One might claim he has not been able to reflect that clearly, but in our current market there is a very thin line separating ethics and reflection from endless benefits. Against the predominance of light stupidisation trough products like Avatar -that aims only at commercially viable ecology– only those with real talent are strong enough to survive. This way, there is not really a need for explanation; the story unfolds itself, this is what postmodernism is all about. But this one takes pleasure from aesthetics and thinks beyond catharsis –feeling good about being in the world-.

Von Trier makes an extensive use of elements that appear in Fantasy literature but he sets them within a different context –this is similar to Avant-garde Literature-. One might claim he has not been able to reflect that clearly, but in our current market there is a very thin line separating ethics and reflection from endless benefits. Against the predominance of light stupidisation trough products like Avatar -that aims only at commercially viable ecology– only those with real talent are strong enough to survive. This way, there is not really a need for explanation; the story unfolds itself, this is what postmodernism is all about. But this one takes pleasure from aesthetics and thinks beyond catharsis –feeling good about being in the world-.

Né à Vienne en 1926, d’un père dalmate et d’une mère d’origine juive, et mort en toute discrétion en 2002 après avoir vécu entre les États-Unis, l’Allemagne et l’Amérique du sud; prêtre anticlérical, médiéviste joyeusement apatride, érudit étourdissant, sorte d’Épicure gyrovague, polyglotte, curieux, passionné, insaisissable, et touche-à-tout; critique radical, en pensée comme en acte, de la modernité industrielle, héritier de Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul, inspirateur d’intellectuels comme Jean-Pierre Dupuy, Mike Singleton, Serge Latouche, Alain Caillé, André Gorz, Jean Robert ou encore des mouvements écologistes, décroissantistes et post-développementistes; hélas aussi figure de proue d’une certaine intelligentsia des années soixante qui ne feuilleta, en général, que Une Société sans école et ne retint de son travail que ce qui pouvait servir ses mauvaises humeurs adolescentes puis, plus tard, ses bonnes recettes libertariennes, Ivan Illich est sans conteste l’un des penseurs les plus originaux, les plus complets, les plus lucides ainsi que les plus mal lus du XXe siècle.

Né à Vienne en 1926, d’un père dalmate et d’une mère d’origine juive, et mort en toute discrétion en 2002 après avoir vécu entre les États-Unis, l’Allemagne et l’Amérique du sud; prêtre anticlérical, médiéviste joyeusement apatride, érudit étourdissant, sorte d’Épicure gyrovague, polyglotte, curieux, passionné, insaisissable, et touche-à-tout; critique radical, en pensée comme en acte, de la modernité industrielle, héritier de Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul, inspirateur d’intellectuels comme Jean-Pierre Dupuy, Mike Singleton, Serge Latouche, Alain Caillé, André Gorz, Jean Robert ou encore des mouvements écologistes, décroissantistes et post-développementistes; hélas aussi figure de proue d’une certaine intelligentsia des années soixante qui ne feuilleta, en général, que Une Société sans école et ne retint de son travail que ce qui pouvait servir ses mauvaises humeurs adolescentes puis, plus tard, ses bonnes recettes libertariennes, Ivan Illich est sans conteste l’un des penseurs les plus originaux, les plus complets, les plus lucides ainsi que les plus mal lus du XXe siècle.  Dans le premier, Une société sans école, Illich montre que l’école, comme institution, et «l’éducation» professionnalisée, comme logique de sociabilisation, non seulement nuisent à l’apprentissage et à la curiosité intellectuelle, mais surtout ont pour fonction véritable d’inscrire dans l’imaginaire collectif des valeurs qui justifient et légitiment les stratifications sociales en même temps qu’elles les font. Il ne s’agit pas seulement, à l’instar du travail de gauche «classique» de Bourdieu et Passeron, de montrer que l’école reproduit les inégalités sociales, donc qu’elle met en porte-à-faux, stigmatise et exclut les classes sociales défavorisées dont elle est censée favoriser l’ascension sociale, mais de démontrer que l’idée même de cette possibilité ou de cette nécessité d’ascension sociale par la scolarité permet, crée ces inégalités en opérant comme un indicateur d’infériorité sociale. Par ailleurs, l’école et les organismes d’éducation professionnels agissent en se substituant à toute une série d’organes d’éducation propres à la société civile ou aux familles, délégitimant les apprentissages qu’ils procurent. Elle est donc un moyen de contrôle social et non pas de libération des déterminations sociales. Les normes de l’éducation et du savoir, la légitimité de ce que l’on sait faire et de ce que l’on comprend se mettent donc à dépendre d’un programme et d’un jugement mécanique qui forment aussi un écran entre l’individu et sa propre survie ou sa propre valeur. Ce programme est celui de l’axe production/consommation sur lequel se fonde la modernité industrielle. «L’école est un rite initiatique qui fait entrer le néophyte dans la course sacrée à la consommation, c’est aussi un rite propitiatoire où les prêtres de l’alma mater sont les médiateurs entre les fidèles et les divinités de la puissance et du privilège. C’est enfin un rituel d’expiation qui ordonne de sacrifier les laissés-pour-compte, de les marquer au fer, de faire d’eux les boucs émissaires du sous-développement» (1).

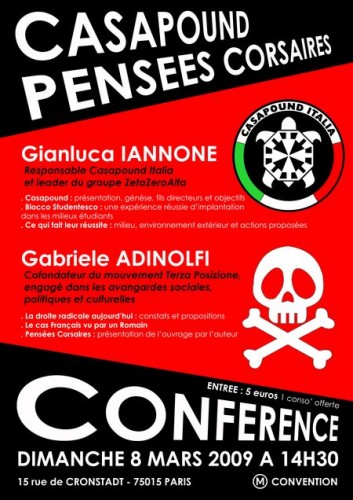

Dans le premier, Une société sans école, Illich montre que l’école, comme institution, et «l’éducation» professionnalisée, comme logique de sociabilisation, non seulement nuisent à l’apprentissage et à la curiosité intellectuelle, mais surtout ont pour fonction véritable d’inscrire dans l’imaginaire collectif des valeurs qui justifient et légitiment les stratifications sociales en même temps qu’elles les font. Il ne s’agit pas seulement, à l’instar du travail de gauche «classique» de Bourdieu et Passeron, de montrer que l’école reproduit les inégalités sociales, donc qu’elle met en porte-à-faux, stigmatise et exclut les classes sociales défavorisées dont elle est censée favoriser l’ascension sociale, mais de démontrer que l’idée même de cette possibilité ou de cette nécessité d’ascension sociale par la scolarité permet, crée ces inégalités en opérant comme un indicateur d’infériorité sociale. Par ailleurs, l’école et les organismes d’éducation professionnels agissent en se substituant à toute une série d’organes d’éducation propres à la société civile ou aux familles, délégitimant les apprentissages qu’ils procurent. Elle est donc un moyen de contrôle social et non pas de libération des déterminations sociales. Les normes de l’éducation et du savoir, la légitimité de ce que l’on sait faire et de ce que l’on comprend se mettent donc à dépendre d’un programme et d’un jugement mécanique qui forment aussi un écran entre l’individu et sa propre survie ou sa propre valeur. Ce programme est celui de l’axe production/consommation sur lequel se fonde la modernité industrielle. «L’école est un rite initiatique qui fait entrer le néophyte dans la course sacrée à la consommation, c’est aussi un rite propitiatoire où les prêtres de l’alma mater sont les médiateurs entre les fidèles et les divinités de la puissance et du privilège. C’est enfin un rituel d’expiation qui ordonne de sacrifier les laissés-pour-compte, de les marquer au fer, de faire d’eux les boucs émissaires du sous-développement» (1).  HET NATIONALISME in Italië kent sinds enkele jaren een zeer vernieuwende militante, intellectuele en artistieke activiteit die zich heel uitdrukkelijk op het fascisme beroept. Precies zeven jaar geleden, op 26 december 2003, beslisten jonge Romeinse neofascistische militanten om een leegstaand gebouw in te nemen volgens de door de Italiaanse revolutionaire rechterzijde ontwikkelde strategie van de zogenaamde "Non-conforme bezetting / Bezetting met het oog op huisvesting" (ONC/OSA). "Non-conformiteit" is de duidelijke eis waarmee ze de politieke correctheid over alle onderwerpen afwijst; een eis verheven tot de rang van ware filosofie. De bezetting was erop gericht om de neofascistische jeugd in Rome te voorzien van een ruimte waar ze het sociale en culturele alternatief zou kunnen organiseren dat ze tot dusver moest missen.

HET NATIONALISME in Italië kent sinds enkele jaren een zeer vernieuwende militante, intellectuele en artistieke activiteit die zich heel uitdrukkelijk op het fascisme beroept. Precies zeven jaar geleden, op 26 december 2003, beslisten jonge Romeinse neofascistische militanten om een leegstaand gebouw in te nemen volgens de door de Italiaanse revolutionaire rechterzijde ontwikkelde strategie van de zogenaamde "Non-conforme bezetting / Bezetting met het oog op huisvesting" (ONC/OSA). "Non-conformiteit" is de duidelijke eis waarmee ze de politieke correctheid over alle onderwerpen afwijst; een eis verheven tot de rang van ware filosofie. De bezetting was erop gericht om de neofascistische jeugd in Rome te voorzien van een ruimte waar ze het sociale en culturele alternatief zou kunnen organiseren dat ze tot dusver moest missen.  Op artistiek gebied herneemt Casapound in zijn publicaties en affiches de esthetiek van de Italiaanse futuristen uit de jaren ‘20, toen het esthetische uitstalraam van het nationalisme op het schiereiland. Ruimte dus voor de rechte lijnen, de hoeken, de beweging als evocatie van de actie, de energie en de durf, maar ook voor alles wat kan verwijzen naar het heldendom, voorgesteld als opperste deugd van een dagelijkse levenskunst. De boekenwinkel “Testa di Ferro” biedt de werken aan van de grote intellectuele en politieke figuren van de conservatieve revolutie, van Codreanu over Mishima tot Nietzsche. Er zijn ook meer sulfureuze auteurs als Hitler en natuurlijk Mussolini. Opgehangen aan de theorie van het “mediatieke squadrisme”, d.w.z. spectaculaire blits-acties om de leidmotieven van de beweging te verspreiden en indruk te maken op politieke vijanden. Casapound heeft trouwens zijn eigen artistieke beweging: het “turbodynamisme”. Een van de eerste uitvoeringen van deze alternatieve en non-conformistische kunstschool was een retroprojectie van enorme portretten van Robert Brasillach op de muren van Rome. De affiches van Casapound, die vergaderingen, concerten en andere bijeenkomsten aankondigen, worden ook ontworpen volgens die wil om de fascistische esthetiek bijdetijds te maken met de nieuwe creatieve middelen die door de computer worden aangeboden. De scherpste geometrische vormen worden in zwart-wit geplaatst met de portretten van grote mannen uit de geschiedenis van het nationalisme, terwijl ze vrijheid, verbeeldingskracht, kameraadschap en strijdlust verheerlijken. Deze posters zijn nu gemeengoed in sommige delen van Rome en aanvaard door de bevolking. De term "fascistisch" is er normaal geworden dankzij de propaganda-inspanning van Casapound. De stad van de Caesars knoopt geleidelijk aan weer aan met zijn grote politieke traditie, die opnieuw tot leven is gewekt door de jonge generatie. Verlangend om het hart te zijn van een cultureel alternatief voor het conformisme van de burgerlijke linker- en rechterzijde, biedt Casapound verschillende kunstenaars tentoonstellingsruimtes aan, evenals een kunsttijdschrift. "De droom vernieuwen", dat is de voortdurende motivatie van de militanten die onophoudelijk blijven vernieuwen op alle gebieden. Kunst en muziek zijn de twee machtige instrumenten die deze ontwikkeling mogelijk maken; ze bereiken de meeste mensen, in het bijzonder de jongeren.

Op artistiek gebied herneemt Casapound in zijn publicaties en affiches de esthetiek van de Italiaanse futuristen uit de jaren ‘20, toen het esthetische uitstalraam van het nationalisme op het schiereiland. Ruimte dus voor de rechte lijnen, de hoeken, de beweging als evocatie van de actie, de energie en de durf, maar ook voor alles wat kan verwijzen naar het heldendom, voorgesteld als opperste deugd van een dagelijkse levenskunst. De boekenwinkel “Testa di Ferro” biedt de werken aan van de grote intellectuele en politieke figuren van de conservatieve revolutie, van Codreanu over Mishima tot Nietzsche. Er zijn ook meer sulfureuze auteurs als Hitler en natuurlijk Mussolini. Opgehangen aan de theorie van het “mediatieke squadrisme”, d.w.z. spectaculaire blits-acties om de leidmotieven van de beweging te verspreiden en indruk te maken op politieke vijanden. Casapound heeft trouwens zijn eigen artistieke beweging: het “turbodynamisme”. Een van de eerste uitvoeringen van deze alternatieve en non-conformistische kunstschool was een retroprojectie van enorme portretten van Robert Brasillach op de muren van Rome. De affiches van Casapound, die vergaderingen, concerten en andere bijeenkomsten aankondigen, worden ook ontworpen volgens die wil om de fascistische esthetiek bijdetijds te maken met de nieuwe creatieve middelen die door de computer worden aangeboden. De scherpste geometrische vormen worden in zwart-wit geplaatst met de portretten van grote mannen uit de geschiedenis van het nationalisme, terwijl ze vrijheid, verbeeldingskracht, kameraadschap en strijdlust verheerlijken. Deze posters zijn nu gemeengoed in sommige delen van Rome en aanvaard door de bevolking. De term "fascistisch" is er normaal geworden dankzij de propaganda-inspanning van Casapound. De stad van de Caesars knoopt geleidelijk aan weer aan met zijn grote politieke traditie, die opnieuw tot leven is gewekt door de jonge generatie. Verlangend om het hart te zijn van een cultureel alternatief voor het conformisme van de burgerlijke linker- en rechterzijde, biedt Casapound verschillende kunstenaars tentoonstellingsruimtes aan, evenals een kunsttijdschrift. "De droom vernieuwen", dat is de voortdurende motivatie van de militanten die onophoudelijk blijven vernieuwen op alle gebieden. Kunst en muziek zijn de twee machtige instrumenten die deze ontwikkeling mogelijk maken; ze bereiken de meeste mensen, in het bijzonder de jongeren. Casapound weigert mee te doen met het spel van de partijen. De vereniging ziet die laatste als een rem op elke durf, omdat ze in naam van de verkiezingen verplicht zijn zich gematigder op te stellen. Bevrijd van elke gedwongenheid op dit gebied is haar vrijheid des te groter. De vereniging heeft een maandblad: “Occidentale”. Een van de boegbeelden van dat blad is Gabriele Adinolfi; hij leidt ook het Studiecentrum Polaris, waarmee hij vernieuwende politieke voorstellen ontwikkelt. Hij legt ons uit dat zijn strategie aangepast is aan elke doelgroep. Op zijn site “noreporter.org” legt hij zich enkel toe op de actualiteit, daar waar Polaris liever geschiedenis behandelt – en in het bijzonder die van de Tweede Wereldoorlog, maar dan wel herzien en verbeterd. In zijn lezingen voor Casapound biedt hij zijn raad aan als ervaren fascistische militant; Gabriele Adinolfi heeft 20 jaar in Franse ballingschap moeten leven vanwege zijn engagement tijdens de “loden jaren” in Italië. De meest veelbetekenende doorbraak is misschien die van het Blocco Studentesco – de studentenformatie van Casapound – dat in 2010 bijna 40% van de stemmen in de Romeinse onderwijsinstellingen verzamelde en dit terwijl het zich openlijk op het fascisme beroept. Het is de gewoonste zaak geworden om jongeren van vijftien en zestien jaar, afkomstig uit de volksbuurten, elkaar de Romeinse groet te zien brengen. Begin december verzamelde het Blocco Studentesco drieduizend betogers in de hoofdstad tegen een hervorming van het openbare onderwijs. De stem van Blocco Studentesco is overheersend geworden tegenover een linkse (communistische of sociaaldemocratische) studentenbeweging die niet bij machte is om de algemene trend te stuiten. De vreugde, de jeugd, de scheppingskracht zijn de basisprincipes van een bijna militair gestructureerde beweging. Door de oranje en okeren straten van Rome stapt voortaan een jeugd die opnieuw fier met de zwarte vlag zwaait en zich beroept op de prestigieuze herinnering aan de Romeinse Republiek en haar geestelijke erfgenaam, die het fascisme is. De snelle en organische uitbreiding van Casapound Italia laat een glimp zien van de spectaculaire ideologische en culturele successen binnen de nieuwe Italiaanse generatie. Zoals Gabriele Adinolfi zegt: “Nooit sinds mijn geboorte is het fascisme zo populair geweest in de Italiaanse publieke opinie”. De oogst zal ongetwijfeld gaan naar diegenen die zich aandienen als de “fascisten van het derde millennium” en aantonen dat de dageraard zal komen met een gezonde, verstandige, hedendaagse en onbuigzame radicaliteit. Lange leve Casapound en de camerati!

Casapound weigert mee te doen met het spel van de partijen. De vereniging ziet die laatste als een rem op elke durf, omdat ze in naam van de verkiezingen verplicht zijn zich gematigder op te stellen. Bevrijd van elke gedwongenheid op dit gebied is haar vrijheid des te groter. De vereniging heeft een maandblad: “Occidentale”. Een van de boegbeelden van dat blad is Gabriele Adinolfi; hij leidt ook het Studiecentrum Polaris, waarmee hij vernieuwende politieke voorstellen ontwikkelt. Hij legt ons uit dat zijn strategie aangepast is aan elke doelgroep. Op zijn site “noreporter.org” legt hij zich enkel toe op de actualiteit, daar waar Polaris liever geschiedenis behandelt – en in het bijzonder die van de Tweede Wereldoorlog, maar dan wel herzien en verbeterd. In zijn lezingen voor Casapound biedt hij zijn raad aan als ervaren fascistische militant; Gabriele Adinolfi heeft 20 jaar in Franse ballingschap moeten leven vanwege zijn engagement tijdens de “loden jaren” in Italië. De meest veelbetekenende doorbraak is misschien die van het Blocco Studentesco – de studentenformatie van Casapound – dat in 2010 bijna 40% van de stemmen in de Romeinse onderwijsinstellingen verzamelde en dit terwijl het zich openlijk op het fascisme beroept. Het is de gewoonste zaak geworden om jongeren van vijftien en zestien jaar, afkomstig uit de volksbuurten, elkaar de Romeinse groet te zien brengen. Begin december verzamelde het Blocco Studentesco drieduizend betogers in de hoofdstad tegen een hervorming van het openbare onderwijs. De stem van Blocco Studentesco is overheersend geworden tegenover een linkse (communistische of sociaaldemocratische) studentenbeweging die niet bij machte is om de algemene trend te stuiten. De vreugde, de jeugd, de scheppingskracht zijn de basisprincipes van een bijna militair gestructureerde beweging. Door de oranje en okeren straten van Rome stapt voortaan een jeugd die opnieuw fier met de zwarte vlag zwaait en zich beroept op de prestigieuze herinnering aan de Romeinse Republiek en haar geestelijke erfgenaam, die het fascisme is. De snelle en organische uitbreiding van Casapound Italia laat een glimp zien van de spectaculaire ideologische en culturele successen binnen de nieuwe Italiaanse generatie. Zoals Gabriele Adinolfi zegt: “Nooit sinds mijn geboorte is het fascisme zo populair geweest in de Italiaanse publieke opinie”. De oogst zal ongetwijfeld gaan naar diegenen die zich aandienen als de “fascisten van het derde millennium” en aantonen dat de dageraard zal komen met een gezonde, verstandige, hedendaagse en onbuigzame radicaliteit. Lange leve Casapound en de camerati!