vendredi, 29 avril 2011

La Cruz visigoda como labaro de la reconquista

Por E. Monsonis

Ex: http://idendidadytradicion.blogia.com/

De entre los símbolos más importantes utilizados durante los primeros tiempos de la Reconquista destaca la cruz de brazos trapeciales e iguales, llegada a nuestros días como principal emblema heráldico de Asturias, y primitivo lábaro de la reconquista, adoptado por los reyes asturianos como emblema de la monarquía junto a otros modos y costumbres visigóticas «pues en mostrarse heredera de estos visigodos residía su más prestigiosa razón de ser».(1)

Es conocida por los historiadores e investigadores de esta parte de la historia la aspiración por parte de los monarcas asturianos de restablecer la continuidad visigoda en el naciente enclave, cuna de los posteriores reinos de León y Castilla que finalizarían la reconquista europea del territorio de la península ibérica a los moros, iniciado por sus antepasados de estirpe goda desde la primera llegada de aquellos. Ya uno de los primeros monarcas asturianos, Alfonso I, que reinó entre el 739 y el 756, quien fuera yerno de Pelayo –a su vez de la estirpe real de Kindaswindus, y espatario del rey Egik–, primer rey neogodo elegido al estilo germánico, elevándolo sobre su propio escudo por sus más nobles guerreros, y que arrojó a los moros de Galicia y de León, se vanagloriaba de ser de «stirpe regis Recaredi et Ermenegildi». Por su parte, su nieto Alfonso II afirmaba en el Epítome Ovetense del año 883, también llamada CronicónAlbeldense«omnem gothorum ordinem sicuti Toleto fuerat, tam in ecclesiam quampalatio in Oveto, cuncta statuit» («todo el orden de los godos tal como existió en Toledo quedó instituido en la Iglesia y la corte de Oviedo»), y es en dicha crónica tal como apunta Hernández Sáez en Las Castillas y León, teoría de una nación, donde se califica también a la relación de monarcas astures como «Ordo Gothorum OvetensiumRegum» («relación de los reyes godos de Oviedo»), pues como apunta Gonzalo Menéndez Pidal en su artículo «El lábaro primitivo de la reconquista», «en mostrarse heredera de estos visigodos residía su más prestigiosa razón de ser»(2). Por ello, los modos, costumbres, textos refundidos de la época toledana, rituales y símbolos visigodos se perpetúan en Silos, Cardeña , San Millán y otros centros durante los primeros siglos de la reconquista hispánica. Por su parte, en los nacientes reinos peninsulares –en todos, no sólo en el asturiano–, el rito godo dentro de las costumbres religiosas continuó en vigor hasta el año 1071 fecha en la que el legado del papa Alejandro II, Hugo, fue a San Juan de la Peña y en presencia del rey Sancho Ramírez de Aragón y de toda su corte, obispos y abades, celebró la primera misa pascual conforme al rito romano, originando con ello toda una reforma en la que fue preciso copiar miles de códices para asegurar la difusión de la nueva liturgia, sustituyéndose la letra gótica, en vigor hasta esas fechas, por la carolina, y modificándose el calendario litúrgico y el santoral. También en el campo de la lingüística, la onomástica o el de la legislación, o bien en el mundo de la literatura de los nacientes reinos peninsulares permaneció un legado visigótico nada desdeñable. En definitiva, «la impronta visigoda está grabada en muchas instituciones medievales y en la epopeya castellana» (3). Y en esta campo, es la cruz cómo lábaro de la Reconquista, una importante seña de identidad de la monarquía visigótica que continuó como tal entre las aristocracias germánicas que iniciaron la reconquista tal como veremos a continuación.

Tan sólo unos años antes de la batalla de Covadonga, la península ibérica en su totalidad se hallaba bajo el poder del reino visigodo de Toledo, y destacando entre los símbolos godos se encontraba la cruz, antiguo símbolo visigótico representado en numerosas ocasiones de una forma particular, normalmente con brazos iguales, tal como consta en los templos visigóticos de los antiguos reinos de Tolosa y Toledo, y quedando dicha cruz para la posteridad en los emblemas heráldicos de los diversos reinos y condados que devinieron durante la Edad Media procedentes del de Toledo. En la península ibérica, entre las piezas visigodas halladas en los tesoros de Guarrazar y Torredonjimeno se cuentan nunerosas cruces votivas con inscripciones, presencia constatada también en el Liber Ordinum, o en importantes joyas artísticas como la corona de Recesvinto. García Volta, destaca en su obra El mundo perdido de los visigodos , la afición de este pueblo de depositar en los altares cruces junto a otros motivos artísticos (4). Sabemos además por otras fuentes documentales como dice Blanco Torviso, que junto a las representaciones geométricas, vegetales y zoomórficas –repetidas en el llamado «arte asturiano»– destacaban en los templos visigodos resplandecientes elementos suntuarios, «especialmente cruces y coronas votivas» (5). También Fernández Conde y Santos del Valle inciden en que «el mundo tardorromano y visigodo estaba mucho más cercano. Por eso, nada tiene de extraño que las grandes iglesias hispanogodas del siglo VII –San Juan de Baños de Cerrato, San Pedro de la Nave, Santa Comba de Bande, y hasta la misma Quintanilla de Viñas– presentan similitudes estilísticas notorias con la fundación de Silo en su corte asturiana» (6). Ya en tiempos del rey Don Favila, se levantó sobre un dolmen en Cangas de Onís, una de las primeras iglesias cristianas tras la invasión musulmana, llamándose precisamente de la Santa Cruz, observando con ello Besga Marroquín que «si la vinculación de la Santa Cruz con la monarquía asturiana es patente desde el reinado de Favila, no lo es menos con el pasado visigótico» (7), ya que según Menendez Pidal de Navascues, «de todos los pueblos germánicos, solo entre los visigodos se halla este uso de la cruz; (…).Tal signo o emblema de la monarquía visigoda se refuerza por su probable uso como enseña de las milicias reales, llevada la cruz de modo visible, sostenida por el asta, uso que veremos continuado por la monarquía asturiana» (8), añadiendo Besga Marroquín, que «éste debe ser tenido como un elemento más que vinculado al naciente poder en Asturias con el elemento visigodo» (9)

Por su parte el rey Alfonso II, «de quien el Epitome Ovetense dice que restauró los modos del Toledo visigótico, tanto en palacio como en la Iglesia», mandó labrar una extraordinaria cruz votiva con la forma usual entre los visigodos, es decir, brazos trapeciales e iguales, como los representados en Guarrazar, San Juan de Baños, el tablero de Alcaudete u otras muestras del arte visigótico. Es la conocida como Cruz de los Ángeles.

También Alfonso III ofreció a la recién construida basílica de Santiago otra cruz similar, ofrecimiento que se repite con sus descendientes Alfonso III y Ramiro II, ya en el 940.

Por ello, como indica Menéndez Pidal en el trabajo citado «…las cruces conservadas “de los ángeles”, de Santiago y de la Victoria –o la llamada «cruz del secreto» tal como aparece figurada en un pilar visigodo, similar a la de la victoria, con el alfa y el omega– «se nos ofrecen como supervivencias que testifican de qué manera aquella costumbre visigótica, según la cual los reyes ofrecían como dones cruces preciosas a sus iglesias, siguió siendo practicada por los reyes asturianos deseosos de persistir en los modos toledanos» (10), costumbre que pervivirá al menos hasta el siglo XIII. Por su parte, el Liber ordinum en sus diversas ediciones nos describe con todo detalle como el rey visigodo-asturiano era recibido por el obispo y el clero en la iglesia pretoriana, recepción en la que era protagonista la cruz como estandarte victorioso de combate, y en la que acabado el ceremonial los caballeros recibían de manos del sacerdote los estandartes. «De donde resulta que la cruz era lábaro de los reyes visigodos y lo siguió siendo de los asturianos, acorde con lo cual quedan bien justificadas las inscripciones de las cruces de Alfonso II y Alfonso III» (11).

Siguiendo a Menéndez Pidal conocemos que «La vieja tradición española parece haberse distinguido en ciertas peculiaridades: En Santa María de las Viñas un ángel y la figura central de un capitel, actualmente suelto, empuñan cruces de brazos trapeciales e iguales, en una de las cuales se ve claramente el mango que entesta con el pie de la cruz. Ambas van empuñadas con una sola mano y no con dos. En la miniatura de los Beatos, el Ángel de los Vientos marca a los elegidos con una cruz enmangada. Pero la más completa imagen de cómo este lábaro visigótico asturiano era llevado a la guerra, nos la da el estandarte de San Isidoro de León, que en pleno siglo XIII aún representa al santo de Sevilla galopando en corcel que monta con silla de guerra de altos borrenes llevando en la mano derecha una cruz gótica empuñada de igual modo a como lo hace el ángel visigodo de Santa María de Lara o el Angel de los Vientos en los Beatos mozárabes. Así se dice que apareció San Isidoro en el cerco de Baeza; así iría antes los reyes ovetenses o toledanos, el clérigo a quien el rey entregaba la cruz al partir para la guerra desde la Basílica pretoriana, centros ceremoniales donde el rey toma la cruz para partir a la guerra, , basílica en la cual se reunieron de 653 a 702 al menos seis de los grandes concilios toledanos, y en la cual fue ungido Wamba en el 672. Basílica pretoriana también se llamó en Toledo a la de Santa Leocadia. Llevarían título de pretorianas por ser las de la guardia real, por eso en ellas se celebraba la ceremonia de tomar el rey la cruz para la guerra .

Todavía de Alfonso III se refiere como encargó al conde Hermenegildo Gutierrez someter al rebelde Vitiza, y como le combatió con su gente y “cum omnibus militibuspalatii”. Esta militia palatii evidentemente ya no osaba llevar el titulo de pretoriana , pero sin duda quería heredar la tradición toledana, y por eso era tenida como nervio de ese ejército permanente que en tantas cosas se consideraba continuador de las tradiciones visigóticas. Esa basílica palatina tendría en Oviedo una basílica preferida para su ceremonial castrense», función no del todo reconocida, o bien semiocultada, en nuestros días por parte de la historiografía oficial, aunque la estructura y emplazamiento del monumento no deje de confundir a muchos historiadores y arqueológos. Sabemos por las crónicas del siglo IX que en Naranco construyó Ramiro I un edificio y una aula regia con baño, pero en ella además de la estancia que ha sido definida como baño existió un ara consagrada a Santa María en el 848 con uso circunstancial de lo que podríamos llamar basílica pretoriana o de la milicia palatina. Y es en el interior de la sala principal de este interesante monumento, donde se pueden apreciar, tal como incluimos en las ilustraciones de este trabajo, la cruz de la que estamos hablando junto a otros motivos que nos remiten a simbologías solares guerreras. Cuando la visitamos, pensamos que no es difícil imaginar el interior de Santa María del Naranco ocupado por guerreros visigodos asturianos junto a su rey. No hay más que estudiar sus detalles con detenimiento. Definitivamente ni es un palacio ni una iglesia.

Por otra parte, siguiendo con Asturias también podemos detectar esta continuidad visigótica en los símbolos de la comunidad de lucha con voluntad de reconquista surgida en el primitivo reino astur, en todo cuanto hace referencia a la continuidad familiar o de linaje, no sólo en el caso de la familia real sino entre los más antiguos linajes asturianos, la mayoría de estirpe goda. Los símbolos de la cruz junto a otros no menos visigóticos como el águila aparecen pintados en numerosas muestras heráldicas de entre las más hidalgas familias asturianas. Tirso de Avilés en su obra Armas y linajesy antigüedad del principado nos habla de apellidos como Fonfría del que recoge «de Recaredo, rey godo, es cierto que descendía el linaje de Fonfría», o de los Noriega «Los de este linaje y apellido son buenos hidalgos, y tan antiguos que se tiene por cierto que vienen del infante Pelayo y se llamaban Infanzones antiguamente teniendo su solar en el valle de Riva de Sella en las Asturias de Santillana. Traen por armas las que tomó dicho infante cuando comenzó a echar a los moros de Asturias que son en azur una cruz que llevó como estandarte y bandera» (12) . Y es que, como afirma Jesús Evaristo Casariego, «viene Oviedo a la historia para ser cabeza de una gran empresa, impregnada de neogoticismo germano hispano, y por tanto, de catolicismo, de germanismo y de romanismo, es decir, de la cristiandad europea que estaba naciendo. Por algo (curiosa coincidencia) Oviedo viene a la historia al mismo tiempo que el imperio carolingio, otro de los creadores de Europa»(13).

Pero no será , de entre los enclaves surgidos de la España visigoda, el reino asturiano, el único en usar como lábaro y emblema de combate de la reconquista el símbolo de la cruz patada, también en Aragón se repite un proceso restaurador semejante al asturiano, y además la imagen con que tradicionalmente se representa esa cruz en monedas y demás emblemas es de cruz griega con brazos trapeciales y enmanganado, un pequeño astil para empuñadura. Símbolo que se perpetúa en el actual escudo heráldico del reino de Aragón junto a cuatro cabezas de moro cercenadas y ensangrentadas, histórico emblema que cuando esto escribo, los representantes parlamentarios aragoneses trabajan por eliminar, siguiendo el ejemplo del cabildo de Santiago, que renegó publica y vergonzosamente hace unos años de su santo patrón, Sant Yago Matamoros, patrón de la caballería neovisigótica en su lucha contra el invasor musulmán quien según la leyenda también portaba una cruz de similares características, emblema de una importante Orden Militar castellana.

De igual forma es la cruz de Sobrarbe. «Todos ellos testimonios evidentes de lo enraizada que estuvo en toda la España cristiana la tradición visigoda, y como todos los focos de reconquista buscaban restablecer ese mismo lábaro que por una parte testimoniaba su fe ante el invasor y por otra justificaba su legalidad encadenándose a lo visigodo» (14).

Terminando con Gonzalo Menéndez Pidal recordemos que «La cruz como lábaro del ejército real fue adoptada por reyes de Asturias y Aragón (utilizada como emblema de León hasta el siglo XII y por Castilla hasta el XIII). Para ello hay que admitir una mínima continuidad, pues sólo los visigodos entre todos los pueblos germánicos, habían tenido la cruz por insignia; y el que las huestes asturianas se lanzasen al combate bajo el mismo estandarte de los ejércitos reales del Toledo visigótico, habla bien a las claras de cómo en Oviedo alentaba un ansia de continuidad. Las minuciosas rúbricas del Liber Ordinum seguían rigiendo las ceremonias con que en el aula regia del Naranco, a las afueras de Oviedo, se despedía al ejército reconquistador, igual que antes de la invasión musulmana habían regido la despedida del ejército hispanogodo en la basílica pretoriana de los arrabales toledanos.

Por eso Alfonso III traerá de su campaña toledana como preciado botín, una cruz con su lignum crucis; tal fue el lábaro de los reyes godos y tal reliquia había de constituir ahora el alma del regio lábaro alfonsí. Por eso, la cruz acabará figurando en Asturias (y por ende en León, Castilla, Aragón) como emblema real. Y por eso, según rúbrica visigótica se esculpirán protectoras cruces sobre regios palacios y fuentes. Porque en toda la vida de los renacientes reinos cristianos habrá constante deseo de mantener la peculiar tradición visigoda, y conforme prescribe el viejo Liber ordinum se seguirán ofreciendo coronas a los altares, y conforme a las mismas rúbricas se seguirá asistiendo a los moribundos. Y no acabaremos de comprender los marfiles de San Millán si olvidamos esto, porque aún la pintura y la literatura románica de los siglos XII y XIII seguían recordándolo.

Recordemos nosotros por tanto, ahora, como la Reconquista empezó siendo una empresa sentida como guerra visigótica, guerra con la que se deseaba restablecer la continuidad de una tradición toledana, y donde no se daba otra variante sino la de que antes del 711 los españoles impetraban de Dios» (15).

Los hijos del primitivo reino visigótico de Asturias, organizados luego en León y posteriormente en Castilla, como también los no menos originalmente visigodos de Aragón, Navarra y Cataluña, siguieron utilizando años después la cruz visigoda como lábaro en la Reconquista europea de la península ibérica, constatando orgullosamente con ello al modo germánico cuales eran sus gloriosos orígenes, y cuales sus objetivos. La cruz fue sustituida por leones y castillos, las ceremonias y escritura visigótica fueron tenazmente abolidas por las autoridades religiosas desgotizadas, aunque no muchos otros modos y costumbres bien arraigadas en la población hispano-goda, pero las viejas piedras de los templos, los antiguos estandartes y las armas de los guerreros que hicieron posible la recuperación de la tierra que había sido del reino de Toledo mantuvieron bien visible para el que quisiera verlo, cuales y de que origen fueron los símbolos que animaron la Reconquista. Símbolos que todavía hoy, ocultos entre la confusión y el olvido, nos muestran un legado y una herencia que algún día habrá que recuperar, para poder iniciar una cada vez más necesaria nueva Reconquista.

(1) Menéndez Pidal Gonzalo. El lábaro primitivo de la reconquista. En Varia Medievalia I. Real Academia de la Historia. Madrid 2003

(2) Menéndez Pidal. op.cit.

(3)La pesa, Rafael .Historia de la lengua española. Madrid 2001.

(4)García Volta, G. El mundo perdido de los visigodos. Ed.Bruguera. Barcelona 1977

(5)VV.AA. Historia del Arte. La Edad Media. Alianza Editorial. Madrid 2004.

(6) Citado por, José Ignacio Gracia Noriega en Don Pelayo, el rey de las montañas. La esfera de los libros. Madrid 2006

(7) Besga Marroquín A., Orígenes hispano-godos del reino de Asturias. Oviedo 2000

(8) ) Citado por, José Ignacio Gracia Noriega en Don Pelayo, el rey de las montañas

(9) Besga Marroquín, A. op.cit.

(10) Menéndez Pidal. op.cit.

(11) Menéndez Pidal. op.cit.

(12) Avilés, Tirso de. Armas y linajes de Asturias y antigüedades del principado.Grupo Editorial Asturiano. Oviedo 1991El águila como figura heráldica aparece en los blasones de los linajes Portal, Moran, junto con la cruz, Busto, Pedrera, Fonfría, Estrada, Junco, Moniz, Riaño etc. Mientras que la cruz es pintada en las armas deAlfonso, Somonte, Cifuentes,Ordóñez, Caso, Noriega, Hevia «que no tienen sangre mezclada» o Ribero.

(fuente: Tirso de Avilés).

(13) Citado por, José Ignacio Gracia Noriega en Don Pelayo, el rey de las montañas. La esfera de los libros. Madrid 2006

(14) Menéndez Pidal, G.

(15) Menéndez Pidal, G.

00:05 Publié dans Histoire, Terres d'Europe, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, tradition, wisigoths, espagne, symboles, moyen âge, reconquista |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 28 avril 2011

Reza Shah inaugure le chemin de fer transiranien

Reza Shah inaugure le chemin de fer transiranien

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, iran, moyen orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 26 avril 2011

Nicola Bombacci: de Lênin a Mussolini

Nicola Bombacci: de Lênin a Mussolini

Nicola Bombacci nasce no seio de uma família católica (o seu pai era agricultor, antigo soldado do Estado Pontifício) da Romagna, na província de Forli, a 24 de Outubro de 1879, a escassos quilómetros de Predappio, onde quatro anos mais tarde nascerá o futuro fundador do Fascismo. Trata-se de uma região marcada por duras lutas operárias e por um campesinato habituado à rebelião, terra de paixões extremas. Por imposição paterna ingressa no seminário mas rapidamente o abandona aquando da morte do seu progenitor. Em 1903 ingressa no anticlerical Partido Socialista (PSI) e decide tornar-se professor para poder assim servir as classes menos favorecidas na sua luta (novamente as semelhanças com o Duce são evidentes, tendo chegado a estudar na mesma escola superior) mas rapidamente passa a dedicar-se de corpo e alma à revolução socialista. A sua capacidade de trabalho e os seus dotes de organizador valem-lhe a direcção dos órgãos da imprensa socialista, o que lhe permitirá aumentar a sua influência no seio do movimento operário, chegando a ser Secretário do Comité Central do Partido, onde conhecerá um jovem uns anos mais novo: Benito Mussolini, que, não nos esqueçamos, foi a promessa do socialismo italiano antes de se tornar nacional-revolucionário. [1]

Opondo-se à linha moderada da social-democracia, Bombacci fundará juntamente com Gramsci o Partido Comunista de Itália após a cisão interna do PSI e viajará em princípios dos anos 20 para a URSS, para participar na revolução bolchevique, aonde já antes tinha estado como representante do Partido Socialista tendo sido conquistado pela causa dos sovietes. Aí trava amizade com o próprio Lenine que lhe dirá numa recepção no Kremlin estas famosas palavras sobre Mussolini: “Em Itália, companheiros, em Itália só há um socialista capaz de guiar o povo para a revolução: Benito Mussolini”, e pouco depois o Duce encabeçaria uma revolução, mas fascista… [2]

Como líder (António Gramsci era o teórico, Bombacci o organizador) do recém-criado PCI, torna-se no autêntico “inimigo público nº 1” da burguesia italiana, que o apoda de “O Papa Vermelho”. Revalidará brilhantemente o seu lugar de deputado, desta vez nas listas da nova formação, enquanto que as esquadras fascistas começam a tomar as ruas enfrentando as milícias comunistas em sangrentos combates. Bombacci empenhar-se-á em deter a marcha para o poder do fascismo mas fracassará, desde as páginas dos seus jornais lança invectivas contra o fascismo arengando a defesa da revolução comunista. É uma época em que os esquadristas de camisa negra cantam canções irreverentes como “Não tenho medo de Bombacci / Com a barba de Bombacci faremos spazzolini (escovas) / Para abrilhantar a careca de Benito Mussolini”. Etapa em que o comunismo se vê imerso em numerosas tensões internas e o próprio Bombacci entra em polémica com os seus companheiros de partido sendo um dos pontos de fricção a opção entre nacionalismo e internacionalismo. Já antes tinha demonstrado tendências nacionalistas, que faziam pressagiar a sua futura linha. Quando ainda estava no Partido Socialista e como consequência de um documento protestando contra a acção de Fiume levada a cabo por D’Annunzio que o Partido queria apresentar, Bombacci rebelou-se e escreveu sobre este que era “Perfeita e profundamente revolucionário; porque D’Annunzio é revolucionário. Disse-o Lenine no Congresso de Moscovo”. [3]

Em 1922 os fascistas marcham sobre a capital do Tibre; nada pode impedir que Mussolini assuma o poder, ainda que este não seja absoluto durante os primeiros anos do regime. Como deputado e membro do Comité Central do Partido, assim como encarregado das relações exteriores do mesmo, Bombacci viaja ao estrangeiro frequentemente. Participa no IV Congresso da Internacional Comunista representando a Itália, e, no Comité de Acção Antifascista, entrevista-se com dirigentes bolcheviques russos. Leva já metade da sua vida dedicada à causa do proletariado e não está disposto a desistir do seu empenho em levar à prática o seu sonho socialista. Torna-se fervente defensor da aproximação da Itália à URSS na Câmara e na imprensa comunista, falando seguramente em nome e por instigação dos dirigentes moscovitas, mas utilizando um discurso nacional-revolucionário que incomoda no seio do Partido, que por outro lado está em plena debandada após a vitória fascista. As relações com o revolucionário Estado soviético seriam uma vantagem para a Itália enquanto nação que também atravessa um processo revolucionário, ainda que fascista. É imediatamente acusado de herético e pedem-lhe que rectifique as suas posições. Não podem admitir que um comunista exija, como o faz Bombacci, “superar a Nação (sem) a destruir, queremo-la maior, porque queremos um governo de trabalhadores e agricultores”, socialista e sem negar a Pátria “direito incontestável e sacro de todo o homem e de todos os grupos de homens”. É a chamada “Terceira Via” onde o nacionalismo revolucionário do fascismo se encontra com o socialismo revolucionário comunista.

Bombacci é progressivamente marginalizado no seio do PCI e condenado ao ostracismo político, embora não deixe de manter contactos com alguns dirigentes russos e com a embaixada russa para a qual trabalha, além de que um dos seus filhos vivia na URSS. Acreditava sinceramente na revolução bolchevique e que, ao contrário dos camaradas italianos, os russos tinham um sentido nacional da revolução pelo que jamais renegará a sua amizade para com a URSS, nem sequer depois de aderir definitivamente ao fascismo.

Com a expulsão definitiva do partido em 1927, Bombacci entra numa etapa que podemos qualificar como os anos do silêncio que dura até 1936, altura em que lança a sua editorial e a revista homónima baptizada “La Veritá” e que culminará em 1943 numa progressiva conversão ao fascismo. No entanto é demasiado fácil considerar que Bombacci simplesmente se passou de armas e bagagens para o fascismo como pretendem os que o acusam de ser um “traidor”. Assistiremos a um processo lento de aproximação, não ao fascismo mas sim a Mussolini e à ala esquerdista do movimento fascista, onde Bombacci se sente aconchegado e em família, próximo das suas concepções revolucionárias, o corporativismo e as leis sociais deste fascismo de que “todo o postulado é um programa do socialismo”, segundo dirá em 1928 reconhecendo a sua identificação. [4]

Comprovamos assim que Bombacci não é um fascista, mas defende as conquistas do regime e a figura de Mussolini. Não se aproximou do partido fascista – jamais se inscreveu no Partido Nacional Fascista – apesar da sua amizade reconhecida com Mussolini, não aceitou cargos que lhe poderiam oferecer nem renegou as suas origens comunistas. A sua independência valia mais. No entanto convenceu-se de que o Estado Corporativo proposto pelo fascismo era a realização mais perfeita, o socialismo levado à prática, um estado superior ao comunismo. Jamais camuflará os seus ideais, em 1936 escrevia na revista “La Veritá”, confessando a sua adesão ao fascismo mas também ao comunismo:

Comprovamos assim que Bombacci não é um fascista, mas defende as conquistas do regime e a figura de Mussolini. Não se aproximou do partido fascista – jamais se inscreveu no Partido Nacional Fascista – apesar da sua amizade reconhecida com Mussolini, não aceitou cargos que lhe poderiam oferecer nem renegou as suas origens comunistas. A sua independência valia mais. No entanto convenceu-se de que o Estado Corporativo proposto pelo fascismo era a realização mais perfeita, o socialismo levado à prática, um estado superior ao comunismo. Jamais camuflará os seus ideais, em 1936 escrevia na revista “La Veritá”, confessando a sua adesão ao fascismo mas também ao comunismo:“O fascismo fez uma grandiosa revolução social, Mussolini e Lenine. Soviete e Estado fascista corporativo, Roma e Moscovo. Muito tivemos que rectificar, nada de que nos fazer perdoar, pois hoje como ontem move-nos o mesmo ideal: o triunfo do trabalho”. [5]

Enquanto isto sucedia Bombacci tem um longo intercâmbio epistolar com o Duce tentando influenciar o antigo socialista na sua política social. O máximo historiador do fascismo, Renzo de Felice, escreveu a este respeito que Bombacci tem o mérito de ter sugerido a Mussolini mais do que uma das medidas adoptadas nesses anos 30. [6] Numa destas missivas, datada de Julho de 1934, propõe um programa de economia autárquica (que Mussolini aplicará) que, diz Bombacci ao Duce, é mostra da sua “vontade de trabalhar mais naquilo que agora concerne, no interesse e pelo triunfo do Estado Corporativo…”, como faz também desde as páginas da sua revista onde uma e outra vez batalha por uma autarcia que faça da Itália um país independente e capaz de enfrentar as potências plutocráticas (entenda-se os EUA, mas também a França e a Inglaterra). Por isso apoia decididamente a intervenção na Etiópia em 1935, mas não como campanha colonial senão como prelúdio da confrontação entre os países “proletários” (entre os quais estaria a Itália fascista) e os “capitalistas” que irremediavelmente chegaria, essa “revolução mundial (que) restabelecerá o equilíbrio mundial”. A acção italiana seria uma “típica e inconfundível conquista proletária”, destinada a derrotar as potências “capitalistas” e cuja experiência “deverá ser assumida… como um dado fundamental para a redenção das gentes de cor, ainda sob a opressão do capitalismo mais terrível”. [7]

Contra Estaline

Entre os anos de 1936 e 1943, difíceis para o fascismo pois iniciam-se os conflitos armados, prelúdio da derrota, Bombacci acrescenta a sua adesão ideológica a Mussolini. É um homem com quase 60 anos, viu como muitos dos seus sonhos socialistas não se realizaram, mas é um eterno idealista e não está disposto a abandonar a luta pelo socialismo, por “essa obra de redenção económica e de elevação espiritual do proletariado italiano que os socialistas da primeira hora tínhamos iniciado”. A sua editorial é uma ruína económica, os seus biógrafos deixaram constância das dificuldades e penúrias que sofre. Ter-lhe-ia bastado um passo oportunista e integrar-se no fascismo oficial e teria disposto de todas as ajudas do aparato do Estado mas não quer perder a sua independência ainda que em ocasiões deva aceitar subvenções do Ministério de Cultura Popular.

Esta etapa coincide com uma profunda reflexão sobre os seus erros passados e uma série de ataques ao comunismo russo que se tinha vendido às potências capitalistas traindo os postulados de Lenine. Assim, escreve Bombacci em Novembro de 1937, as relações entre a URSS e os países democráticos só tinha uma explicação que revelaria tudo o resto: “a razão é só uma, frívola, vulgar, mas real: o interesse, o dinheiro, o negócio”, pelo que este antigo comunista podia declarar abertamente que “nós proclamamos com a consciência limpa que a Rússia bolchevique de Estaline se tornou uma colónia do capitalismo maçónico-hebraico-internacional…”. A alusão anti-semita não é nova em Bombacci, nem nos teóricos socialistas do início do século, pois não devemos esquecer que o anti-semitismo moderno teve os seus mais ferventes defensores precisamente entre os doutrinários revolucionários de finais do século XIX, quando o judeu encarnava a figura do odiado capitalista. Em Bombacci não encontramos um anti-semitismo racialista mas sim social, de acordo com os posicionamentos mediterrânicos do problema judeu diferentemente do anti-judaismo alemão ou gaulês.

Quando estala a II Guerra Mundial, e especialmente ao estalar na frente Leste, Bombacci participa em pleno nas campanhas anticomunistas do regime. Como dirigente comunista conhecedor da URSS a sua voz faz-se ouvir. No entanto não renega os seus ideais, pelo contrário aprofunda a tese de que Estaline e os seus acólitos traíram a revolução. Escreve numerosos artigos contra Estaline, sobre as condições reais de vida no chamado “paraíso comunista”, as medidas adoptadas por este para destruir todos os sucessos do socialismo leninista. Em 1943, pouco antes da queda do Fascismo, concluía Bombacci resumindo a sua posição num folheto de propaganda:

“Qual das duas revoluções, a fascista ou a bolchevique, fará história no século XX e ficará na história como criadora de uma ordem nova de valores sociais e mundiais?

Qual das duas revoluções resolveu o problema agrário interpretando verdadeiramente os desejos e aspirações dos camponeses e os interesses económicos e sociais da colectividade nacional?

Roma venceu!

Moscovo materialista e semi-bárbara, com um capitalismo totalitário de Estado-Patrão quer juntar-se à força (planos quinquenais), levando à miséria mais negra os seus cidadãos, à industrialização existente nos países que durante o século XIX seguiram um processo de regime capitalista burguês. Moscovo completa a fase capitalista.

Roma é outra coisa.

Moscovo, com a reforma de Estaline, retrata-se institucionalmente ao nível de qualquer Estado burguês parlamentar. Economicamente há uma diferença substancial, porque, enquanto que nos Estados burgueses o governo é formado por delegados da classe capitalista, aqui o governo está nas mãos da burocracia bolchevique, uma nova classe que na realidade é pior que essa classe capitalista porque dispõe sem qualquer controlo do trabalho, da produção e da vida dos cidadãos”. [8]

A República Social Italiana

Quando Mussolini é deposto em Julho de 1943 e resgatado pelos alemães uns meses depois, o Partido Nacional Fascista já se desagregou. A estrutura orgânica desapareceu, os dirigentes do partido, provenientes das camadas privilegiadas da sociedade passaram-se em massa para o governo de Badoglio e a Itália encontra-se dividida em dois (ao sul de Roma os Aliados avançam em direcção ao norte). Mussolini reagrupa os seus mais fiéis, todos eles velhos camaradas da primeira hora ou jovens entusiastas, quase nenhum dirigente de alto nível, que ainda acreditam na revolução fascista e proclama a República Social Italiana. Imediatamente o fascismo parece voltar às suas origens revolucionárias e Nicola Bombacci adere à república proclamada e presta a Mussolini todo o seu apoio. O seu sonho é poder levar a cabo a construção dessa “República dos trabalhadores” pela qual tanto ele como Mussolini se bateram juntos no início do século. Tal como Bombacci, outros conhecidos intelectuais de esquerda juntam-se ao novo governo: Carlo Silvestri (deputado socialista, depois da guerra defensor da memória do Duce), Edmondo Cione (filosofo socialista que será autorizado a criar um partido socialista aparte do Partido Fascista Republicano), etc.

Quando Mussolini é deposto em Julho de 1943 e resgatado pelos alemães uns meses depois, o Partido Nacional Fascista já se desagregou. A estrutura orgânica desapareceu, os dirigentes do partido, provenientes das camadas privilegiadas da sociedade passaram-se em massa para o governo de Badoglio e a Itália encontra-se dividida em dois (ao sul de Roma os Aliados avançam em direcção ao norte). Mussolini reagrupa os seus mais fiéis, todos eles velhos camaradas da primeira hora ou jovens entusiastas, quase nenhum dirigente de alto nível, que ainda acreditam na revolução fascista e proclama a República Social Italiana. Imediatamente o fascismo parece voltar às suas origens revolucionárias e Nicola Bombacci adere à república proclamada e presta a Mussolini todo o seu apoio. O seu sonho é poder levar a cabo a construção dessa “República dos trabalhadores” pela qual tanto ele como Mussolini se bateram juntos no início do século. Tal como Bombacci, outros conhecidos intelectuais de esquerda juntam-se ao novo governo: Carlo Silvestri (deputado socialista, depois da guerra defensor da memória do Duce), Edmondo Cione (filosofo socialista que será autorizado a criar um partido socialista aparte do Partido Fascista Republicano), etc.O primeiro contacto com Mussolini ocorre a 11 de Outubro, apenas um mês depois da proclamação da RSI, e é epistolar. Bombacci escreve a Mussolini a partir de Roma, cidade onde o fascismo ruiu estrepitosamente (os romanos destruíram todos os símbolos do anterior regime nas ruas), mas onde ainda existem muitos fascistas de coração, e é este o momento que escolhe para declarar a Mussolini que está consigo. Não quando tudo corria bem, mas sim nos momentos difíceis como tão-só o fazem os verdadeiros camaradas:

“Estou hoje mais que ontem totalmente consigo” – confessa Bombacci – “a vil traição do rei-Badoglio trouxe por todos os lados a ruína e a desonra de Itália mas libertou-a de todos os compromissos pluto-monárquicos de 22.

Hoje o caminho está livre e em minha opinião só se pode recorrer ao abrigo socialista. Acima de tudo: a vitória das armas.

Mas para assegurar a vitória deve ter a adesão da massa operária. Como? Com feitos decisivos e radicais no sector económico-produtivo e sindical…

Sempre às suas ordens com o grande afecto já de trinta anos.”

Se para muitos o último Mussolini era um homem acabado, títere dos alemães, não deixa de surpreender a adesão que recebe de homens como Bombacci, um verdadeiro idealista, de estatura imponente, com a barba crescida e uma oratória atraente, alérgico a tudo o que pudesse significar acomodar-se ou aburguesar-se, que tão-pouco agora aceitará salário ou prebendas (apenas em princípios de 1945 aparecerá o seu nome numa lista de propostas de salários do ministério da Economia ou como Chefe da Confederação Única do Trabalho e da Técnica). Bombacci tornar-se-á assessor pessoal e confidente de Mussolini, para atrair de novo às bases do partido os trabalhadores. Propõe a criação de comités sindicais, abertos a não militantes fascistas, eleições sindicais livres, viajará pelas fábricas do norte industrializado (Milão-Turim) explicando a revolução social do novo regime e o porquê da sua adesão. O velho combatente revolucionário parece de novo rejuvenescer, após um comício em Verona e várias visitas a empresas socializadas escreve ao Duce a 22 de Dezembro de 1944: “Falei durante uma hora e trinta minutos num teatro entregue e entusiasta… a plateia, composta na maior parte por operários vibrou gritando: sim, queremos combater por Itália, pela república, pela socialização… pela manhã visitei a Mondadori, já socializada, e falei com os operários que constituem o Conselho de Gestão que achei cheio de entusiasmo e compreensão por esta nossa missão”. Enquanto a situação militar se deteriorava, os grupos terroristas comunistas (os tragicamente famosos GAP) já tinham decidido eliminá-lo pelo perigo que a sua actividade representava para os seus objectivos. [9]

Mas a guerra está a chegar ao fim. Benito Mussolini, aconselhado pelo deputado ex-socialista Carlo Silvestri e Bombacci, propõe entregar o poder aos socialistas, integrados no Comité Nacional de Libertação. [10] Em Abril de 1945 as autoridades militares alemãs rendem-se aos Aliados, sem informar os italianos, é o fim. Abandonados e sós.

Durante os últimos meses da RSI Bombbaci continuou a campanha para recuperar as massas populares e evitar que se decantassem pelo bolchevismo. Em finais de 1944 publicava um opúsculo intitulado «Isto é o Bolchevismo», reproduzido no jornal católico «Crociata Italica» em Março de 1945. Bombacci insiste nas críticas aos desvios estalinistas do comunismo real que destruiu o verdadeiro sindicalismo revolucionário na Europa com as ingerências russas. Nestas últimas semanas de vida da experiência republicana, Bombacci está ao lado dos que ainda acreditam numa solução de compromisso com o inimigo para assim evitar a ruína do país. Leal até ao fim, ficará com Mussolini mesmo quando tudo já está definitivamente perdido. Profeticamente fala disso aos seus operários numa das suas últimas aparições públicas, em Março de 1945:

“Irmãos de fé e de luta… não reneguei aos meus ideais pelos quais lutei e pelos quais, se Deus me deixar viver mais, lutarei sempre. Mas agora encontro-me nas fileiras das cores que militam na República Social Italiana, e vim outra vez porque agora sim é a sério e é verdadeiramente decisivo reivindicar os direitos dos operários…”

Nicola Bombacci, sempre fiel, sempre sereno, acompanhará Mussolini na sua última e dramática viagem até à morte. A 25 de Abril está em Milão. O relato de Vittorio Mussolini, filho do Duce, sobre o seu último encontro com o seu pai, acompanhado por Bombacci, mostra-nos a inteireza deste:

“Pensei no destino deste homem, um verdadeiro apóstolo do proletariado, em certa altura inimigo acérrimo do fascismo e agora ao lado do meu pai, sem nenhum cargo nem prebenda, fiel a dois chefes diferentes até à morte. A sua calma serviu-me de consolo”. [11]

Pouco depois, após Mussolini se separar da coluna dos seus últimos fiéis para os poupar ao seu destino, Bombacci é detido por um grupo de guerrilheiros comunistas junto com um grupo de hierarcas fascistas. Na manhã de 28 de Abril era colocado contra o paredão em Dongo, no norte do país, ao lado de Barracu, valoroso ex-combatente, mutilado de guerra, de Pavolini, o poeta-secretário do partido, de Valério Zerbino, um intelectual e Coppola, outro pensador. Todos gritam, perante o pelotão que os assassina, “Viva Itália!”. Bombacci, enquanto tomba crivado pelas balas dos comunistas, grita: “Viva o Socialismo!”.

_____________

Notas:

1. Em português, sobre o movimento revolucionário do pré-fascismo veja-se o excelente trabalho do professor israelita Zeev Sternhell e dos seus colaboradores, «Nascimento da ideologia fascista», onde curiosamente quase não se menciona Bombacci.

2. Sobre a trajectória revolucionária de Bombacci há um excelente trabalho de Gugliemo Salotti intitulado «Nicola Bombacci, da Mosca a Saló».

3. Referimo-nos à tomada da cidade dálmata em 1919 pelo poeta-soldado Gabrielle D’Annunzio, que é considerada por muitos autores como o primeiro capítulo da revolução fascista. Veja-se Carlos Caballero, “La fascinante historia D’Annunzio en Fiume”, em Revisión, Alicante, ano I, 2, vol. IV, Outubro de 1990.

4. Sobre a ala esquerdista do fascismo: Luca Leonello Rimbotti, «Il fascismo di sinistra. Da Piazza San Sepolcro al congresso di Verona», Roma, Settimo Sigillo, 1989. Ver também: Giuseppe Parlato, “La Sinistra fascista. Storia de un progetto mancato”, Bolinia, Il Mulino, 2000.

5. Cit. Arrigo Petacco, «Il comunista in camicia nera. Nicola Bombacci tra Lenin e Mussolini», Milão, Mondadori Editori, 1996, p. 115.

6. «Mussolini il Duce. II. Lo Stato totalitario 1936-1940», Turim, Einaudi, 1981 (2a, 1996), p. 331 n.

7. A correspondência de Bombacci para Mussolini (mas não a do Duce para este) está conservada em parte no Arquivo Central do Estado Italiano.

8. Nicola Bombacci, «I contadini nell’Italia di Mussolini», Roma, 1943, pp. 34 e ss.

9. Mais de 50 mil fascistas serão executados por estes grupos terroristas durante estes dois anos, e mais 50 mil na trágica Primavera-Verão de 1945. Foram especialmente visados os dirigentes fascistas que possuíssem uma certa aura de popularidade e que pudessem encarnar uma face mais populista do fascismo. O caso mais chamativo foi o do filósofo Giovanni Gentile, que deu lugar inclusivamente a protestos no seio da resistência antifascista. Existe uma ampla bibliografia sobre o assunto, embora na actualidade se tente reduzir as cifras e o impacto desta sangrenta guerra civil.

10. É curioso comprovar como em vários países da Europa, com o aproximar do final da guerra, os únicos elementos fieis à nova ordem são as chamadas alas “proletárias” dos movimentos nacional-revolucionários e que se negoceie a entrega do poder aos grupos socialistas da resistência por oposição aos comunistas e aos burgueses. Assim sucederá na Noruega onde os sectores sindicais propõe um governo de coligação à resistência social-democrata em Abril de 1945, ou em França onde após a queda do governo de Petain no Outono de 1944 Marcel Deat e Jacques Doriot pugnam por instaurar um governo socialista.

11. «La vida con mi padre», Madrid, Ediciones Cid, 1958, p. 267.

00:05 Publié dans Biographie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, italie, fascisme, communisme, années 20, années 30, années 40, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 25 avril 2011

La spedizione algerina in Islanda del 1627

La spedizione algerina in Islanda del 1627

Nel diciassettessimo secolo gli Stati costieri del Maghreb – Marocco, Algeri, Tunisi, Tripoli -, nominalmente infeudati all’Impero Ottomano, erano in piena fioritura economica e politica. Una parte notevolissima del loro benessere proveniva dalla pirateria, esercitata in maniera diretta o indiretta, cioè esigendo il pagamento di un tributo dagli Stati cristiani che volevano vivere tranquilli. Altro denaro affluiva nelle casse dei pascià maghrebini sotto forma di riscatto per gli schiavi cristiani che i parenti volevano far liberare; anche il grande scrittore Miguel de Cervantes conobbe questa dolorosa vicissitudine, dal 1575 al 1580. (1) Si calcola che nella prima metà del 1600 vi fossero, nella sola Algeria, più di 20.000 schiavi cristiani. (2) L’intera struttura economico-sociale di Tunisi e di Algeri, che in quell’epoca avevano riunito le loro forze, poggiava sulla guerra di corsa.

Nel diciassettessimo secolo gli Stati costieri del Maghreb – Marocco, Algeri, Tunisi, Tripoli -, nominalmente infeudati all’Impero Ottomano, erano in piena fioritura economica e politica. Una parte notevolissima del loro benessere proveniva dalla pirateria, esercitata in maniera diretta o indiretta, cioè esigendo il pagamento di un tributo dagli Stati cristiani che volevano vivere tranquilli. Altro denaro affluiva nelle casse dei pascià maghrebini sotto forma di riscatto per gli schiavi cristiani che i parenti volevano far liberare; anche il grande scrittore Miguel de Cervantes conobbe questa dolorosa vicissitudine, dal 1575 al 1580. (1) Si calcola che nella prima metà del 1600 vi fossero, nella sola Algeria, più di 20.000 schiavi cristiani. (2) L’intera struttura economico-sociale di Tunisi e di Algeri, che in quell’epoca avevano riunito le loro forze, poggiava sulla guerra di corsa.

La cornice storica

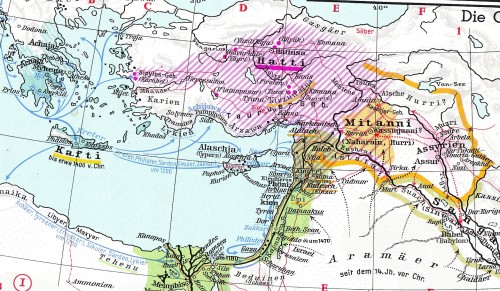

A partire dal 1618 l’Europa fu travolta dalla Guerra dei Trent’Anni, in un crescendo di distruzioni e carestie. Le forze navali dei maggiori Stati europei furono distratte dalle esigenze della difesa contro i barbareschi, prime fra tutte quelle del colosso spagnolo, che già si avviava a una inarrestabile decadenza economica, politica e, infine, militare (quest’ultimo fattore si rivelerà solo nel 1643, con la disfatta nella decisiva battaglia di Rocroi contro i Francesi del Condé). Di tale situazione profittarono i veloci e leggeri vascelli moreschi per spingere le loro audaci imprese sempre più lontano, anche fuori del Mediterraneo. Le isole Canarie furono uno dei loro obiettivi, sporadici ma fruttuosi e quasi senza rischi (3). Nel terzo decennio del secolo giunsero ad Algeri notizie allettanti sulla remota isola del nord, l’Islanda. Essa era a quel tempo una terra particolarmente isolata: dal 1602 il il Governo danese aveva concesso alla Compagnia d’Islanda, gestita da mercanti di Copenhagen, il monopolio su tutto il commercio estero dell’isola (4). Inoltre, sembra che già allora fosse iniziato nel nord Atlantico quel movimento di espansione neoglaciale che condusse, nei secoli XVIII e XIX, il limite meridionale dei ghiacci galleggianti a sud dell’Islanda (mentre dal 1920 è tornato stabilmente a nord di essa) (5).

Il raffreddamento complessivo del clima e l’assolutismo dei re danesi non erano però riusciti ancora a distruggere le basi economiche della società islandese, poggianti soprattutto su una fiorente attività peschereccia. In particolare, la costa sud-orientale (oggi pressoché disabitata, e divenuta tale per l’eruzione del vulcano Lakagigar nel 1738) (6), godeva di un certo benessere, dovuto alla pescosità di quelle acque. Sopravviveva anche una certa vivacità culturale: tanto che nel 1643 il vescovo Brynjólf Sveinsson scopriva la raccolta di antichi carmi norreni denominata Edda.

Ce n’era abbastanza per invogliare all’impresa gli audaci pirati barbareschi. Essi sapevano che le nebbie e il pack dei mari artici sarebbero stati, più che dei nemici, dei preziosi alleati per sfuggire a una peraltro improbabile sorveglianza delle flotte cristiane. Il re di Danimarca, Cristiano IV, s’era lasciato coinvolgere, nel 1625, nella Guerra dei Trent’Anni, e col Wallenstein che minacciava l’invasione dello Jutland, aveva ben altro cui pensare che la difesa del lontano possedimento islandese. Quanto al bottino che si sperava di fare nell’impresa, le bionde donne nordiche dagli occhi azzurri costituivano un articolo quanto mai pregiato per gli harem del Nord Africa; e, per rivendere i beni materiali che si sarebbero razziati, c’erano sempre i mercanti ebrei di Algeri (ma anche quelli di Livorno, se del caso), pronti alla bisogna.

Una straordinaria impresa marinara

Dal punto di vista nautico, la spedizione moresca in Islanda si presentava come una grossa impresa. È necessario porsi davanti a un globo geografico di una certa scala, per esempio 1:25.000.000, per afferrarne tutta la grandiosità. Si trattava di compiere un balzo di ventotto gradi di meridiano (dai 36° lat. N dello Stretto di Gibilterra ai 64° della costa meridionale islandese) navigando in pieno Atlantico, lontano da qualsiasi costa amica. Coprire qualcosa come 3.100 chilometri in linea d’aria nel solo viaggio di andata, e senza contare la navigazione costiera da Algeri a Céuta e dallo Stretto di Gibilterra al Cabo de São Vicente, estrema punta sud-occidentale del Portogallo (allora sottomesso alla corona spagnola di Filippo IV). In totale, fra andata e ritorno, più di 8.000 chilometri di navigazione, pari – per farsi un’idea concreta – ad oltre un quinto della circonferenza terrestre!

C’erano, è pur vero, alcuni elementi che giocavano a vantaggio della flotta barbaresca. In primo luogo, i Turchi – e quindi i loro alleati nordafricani – disponevano di ottime carte nautiche relative a tutti i mari del mondo, delle quali la famosa carta di Piri Reis, conservata nel Museo Topkapi di Istanbul, è solo un esempio. Poi, a partire dal 45° parallelo Nord circa, la flotta moresca nel viaggio di andata (ma solo in quello di andata!) avrebbe potuto sfruttare in pieno il ramo principale della Corrente del Golfo, che l’avrebbe sospinta di poppa dritta dritta fino all’Islanda (7). Gli icebergs, però, nell’ultima fase del viaggio, avrebbero costituito un pericolo temibile, specialmente di notte. (E si badi che lo sarebbero stati, praticamente, fino all’introduzione del radar, come dimostrerà l’immane tragedia del grandioso transatlantico Titanic in piena belle époque: nel 1912!). Senza contare che le caratteristiche tecniche del naviglio moresco – la leggerezza e l’esilità dello scafo e delle strutture di coperta – se costituivano un vantaggio nel Mediterraneo, poiché consentivano di sviluppare una velocità superiore a quella dei grossi vascelli europei, ponevano tuttavia un’incognita nelle violente tempeste dell’Atlantico settentrionale.

C’erano, è pur vero, alcuni elementi che giocavano a vantaggio della flotta barbaresca. In primo luogo, i Turchi – e quindi i loro alleati nordafricani – disponevano di ottime carte nautiche relative a tutti i mari del mondo, delle quali la famosa carta di Piri Reis, conservata nel Museo Topkapi di Istanbul, è solo un esempio. Poi, a partire dal 45° parallelo Nord circa, la flotta moresca nel viaggio di andata (ma solo in quello di andata!) avrebbe potuto sfruttare in pieno il ramo principale della Corrente del Golfo, che l’avrebbe sospinta di poppa dritta dritta fino all’Islanda (7). Gli icebergs, però, nell’ultima fase del viaggio, avrebbero costituito un pericolo temibile, specialmente di notte. (E si badi che lo sarebbero stati, praticamente, fino all’introduzione del radar, come dimostrerà l’immane tragedia del grandioso transatlantico Titanic in piena belle époque: nel 1912!). Senza contare che le caratteristiche tecniche del naviglio moresco – la leggerezza e l’esilità dello scafo e delle strutture di coperta – se costituivano un vantaggio nel Mediterraneo, poiché consentivano di sviluppare una velocità superiore a quella dei grossi vascelli europei, ponevano tuttavia un’incognita nelle violente tempeste dell’Atlantico settentrionale.

L’incognita principale, comunque, era data dalla novità stessa dell’impresa. Fino a quel momento le navi di Algeri, come quelle di tutte le potenze rivierasche maghrebine, non avevano mai intrapreso delle spedizioni verso obiettivi così lontani. E, pur essendo dotate, da prima delle cristiane, di bussola magnetica, le navi musulmane preferivano senz’altro la navigazione costiera a quella d’altura. Fuori del Mediterraneo, non avevano molta esperienza: le stesse Canarie, obiettivo di alcune precedenti scorrerie, non distano che un centinaio di chilometri dal litorale marocchino – all’altezza della più orientale di essa, Lanzarote: tanto che, nelle giornate in cui l’aria è limpida, si possono vedere reciprocamente le due opposte sponde.

È pur vero che alcuni audaci ra’is (così si chiamavano i comandanti delle navi corsare) avevano vòlto la prua anche più lontano, fino alle Azzorre (1.400 km. a ovest del Portogallo) e perfino alle Isole del Capo Verde (500 km. a ovest della costa africana). Altri avevano compiuto scorrerie ai danni dei pescherecci europei sui Grandi Banchi, al largo delle coste occidentali iberiche e irlandesi (8). Nessuna però di queste imprese può essere paragonata a quella contro l’Islanda, almeno dal punto di vista nautico. Tanto le isole di Capo Verde quanto i Banchi di pesca della Penisola Iberica e delle Isole Britanniche erano indubbiamente degli obiettivi lontani, ma potevano essere raggiunti navigando, per lo più, in vista delle coste; e le Azzorre, benché poste in pieno Oceano, sono molto più vicine allo Stretto di Gibilterra che non l’Islanda, e circondate da acque assai più miti.

La spedizione contro l’Islanda del 1627 aveva, dunque, tutti i caratteri della eccezionalità e presentava rischi non indifferenti. Dovettero essere approntati vascelli più solidi dell’usuale, e raccolti equipaggi capaci di tenere il mare per parecchie settimane consecutive. Le spese per armare una tale flotta furono considerevoli, e i preparativi più complessi del solito. A quell’epoca, del resto, e per lungo tempo ancora – dal 1587 al 1659 – Algeri era governata direttamente da un pascià nominato dal sultano di Costantinopoli; questi, nel 1627, era l’energico e capace Murad IV. Fu quindi con l’approvazione e l’appoggio dell’Impero Ottomano, una delle massime potenze navali del Mediterraneo, che venne varata la spedizione algerina nel Nord Atlantico.

I Turchi, da parte loro, non avevano esperienza diretta di navigazione sulle rotte oceaniche (9), e tutti gli aspetti tecnici dell’impresa ricaddero sulla flotta di Algeri. Al Governo della Sublime Porta sarebbero andati, comunque, secondo l’uso della pirateria barbaresca, un quinto del bottino e tutte le navi cristiane eventualmente catturate. Il resto spettava ai proprietari delle navi, agli equipaggi e ad alcuni funzionari (10).

Il fattore sorpresa

Quando giunsero in vista della costa meridionale islandese, quei vascelli corsari, usciti come per incantesimo dall’orizzonte, provocarono una sorpresa totale. Se pure ai pacifici abitanti dell’isola era giunta notizia delle incursioni moresche al largo della Manica, mai avrebbero pensato di vedersi un giorno assalire da quel nemico sconosciuto, partito dalle lontanissime coste dell’Africa.

Tutto fu quindi facile, dopo le fatiche e i pericoli della traversata, per i corsari algerini. Guidati dalla vetta del Hvannadalshnúkur (2.119 metri sul livello del mare, corrispondenti, però, da un punto di vista climatico, botanico e alpinistico a un 5.000 delle nostre Alpi) e dal bianco scintillante del grandioso ghiacciaio Vatnajökull, allora ancor più esteso di oggi (12), essi diressero le prore verso la costa, animati in pari misura dal sacro zelo della Gihad, la guerra santa contro gli infedeli, e dalla prospettiva di un ricco e facile bottino.

Le prime vittime dell’attacco furono le navi della flotta peschereccia; poi vi fu lo sbarco nel consueto stile corsaro: la cattura degli schiavi, il saccheggio delle abitazioni, l’incendio. Quel po’ di benessere accumulato dagli abitanti con la faticosa pesca del merluzzo e delle aringhe, non ancora del tutto eroso dalla rapacità del monopolio danese, andò distrutto in poche ore. Accadde tutto così in fretta e così imprevedibilmente, che gli scampati faticavano ancora a capacitarsene, quando già era tutto finito. Essi vedevano bruciare le case e le barche, loro sola fonte di sopravvivenza; allontanarsi su quelle navi misteriose i loro cari, rapiti per sempre (e che sarebbero morti ben presto in gran numero nel clima africano), e non potevano pensare che a un’opera del demonio. In tempi in cui la società islandese viveva ancora – come del resto altri paesi d’Europa e d’America – nel clima della superstizione e della caccia alle streghe (13), era quella l’unica, istintiva, possibile spiegazione.

“Quei pirati che giungevano dal nulla, esportando morte e una lingua incomprensibile – è stato giustamente scritto -, sono rimasti nei secoli, emblematicamente, cifra del Male, popolando saghe e racconti imperniati fin allora su Zeus-Odino” (14).

Conclusioni

È stata a lungo opinione degli studiosi che la navigazione e l’esplorazione delle regioni polari sia un capitolo esclusivo della storia occidentale. Nessuno, a quel che ci risulta, ha tentato di porre in luce il contributo dei popoli extraeuropei. Una rara eccezione è data da Silvio Zavatti, che nel suo Dizionario degli Esploratori e delle scoperte geografiche ricordava anche episodi quali la traversata del Pacifico da parte del cinese Hui-Sien, nel 499 d.C., o la navigazione antartica del polinesiano Hui-Te-rangi-Ora, nel secolo VII o VIII (15). A proposito della quale ultima, il celebre etnologo Peter Buck si esprimeva in termini negativi, giudicando poco credibile che dei Polinesiani succintamente vestiti possano aver navigato fra ghiacci e icebergs, tanto più che essi – a suo avviso – non sarebbero comunque disposti ad avventurarsi in mari freddi e grigi (16).

Ebbene, un tale argomento “psicologico” deve essere scartato, non solo perché i popoli della fascia climatica tropicale possono aver navigato alle alte latitudini per cause accidentali, trascinati dalle tempeste – e di fatto così avvenne nella maggior parte dei casi -, ma anche perché non pertinente. Ancora nel 1800 i Maori della Nuova Zelanda si spingevano, con le loro piroghe, fino alle isole subantartiche di Auckland, 500 km. a sud dell’isola meridionale (o, più precisamente, dell’Isola Stewart, da essi chiamata Rakiura o “Terra dai Cieli Ardenti”, forse per via delle aurore polari) (17). E la spedizione corsara algerina in Islanda del 1627 conferma che navigatori non europei, originari di Paesi caldi, erano in gradi di affrontare con successo le rotte polari, anche al tempo della navigazione a vela.

Certo, non si trattava di spedizioni a carattere scientifico, volte ad ampliare il patrimonio nautico e geografico: ma lo stesso si può dire per gran parte delle navigazioni polari degli Europei fino al XIX secolo. Furono i cacciatori di foche e di balene che diedero un contributo decisivo alla conoscenza delle terre e dei mari artici e antartici (al prezzo assai elevato, questo è un fatto, di terribili distruzioni della fauna e, indirettamente, della flora di quelle regioni, fino alll’estinzione totale di un gran numero di specie viventi). E se la spedizione algerina del 1627 non andò oltre le rotte già note agli Europei, tuttavia dimostra che il freddo, gli icebergs e l’impatto psicologico con situazioni climatiche e ambientali tanto diverse da quelle a loro abituali, non bastavano a fermare dei navigatori africani. La circostanza, triste invero, che quegli audaci navigatori fossero dei corsari spietati, non modifica questa realtà. Né dovremmo dimenticare che un corsaro spietato fu pure sir Francis Drake, il primo circumnavigatore inglese della Terra (e il secondo in assoluto dopo Magellano); e tali furono molti altri esploratori europei.

Una storia delle navigazioni polari compiute dai popoli così detti “di colore” aspetta ancora d’essere scritta. Essa dovrebbe prendere in considerazione le imprese dimenticate degli Eschimesi o Inuit, dei Siberiani, dei Polinesiani, dei Maori, dei popoli canoeros della costa americana sud-occidentale (Chonos, Alakaluf, Yahgan o Yàmana) nonché, forse, quelle accidentali dei Tasmaniani (che però, a quanto ci è noto, non erano in grado di raggiungere nemmeno la vicina costa del continente australiano). Molte difficoltà presenterebbe la sua stesura, trattandosi di eventi attestati, per lo più, da semplici tradizioni orali, e perciò sospesi nel Limbo fra lo storico e il leggendario.

La prima e più grave difficoltà, tuttavia, speriamo d’averla rimossa: ed era la tipica ripugnanza dello studioso occidentale ad ammettere che, anche in questo campo, non fu vanto esclusivo dell’uomo bianco quello d’aver valicato gli orizzonti di Ulisse.

Note

1) Carlo Boselli – Cesco Vian, Storia della letteratura spagnola, Firenze, 1946, p. 95.

2) Henry Louis Etienne Terrasse, Barbary Pirates, in Encyclopedia Britannica, ed. 1946, vol. 3, p. 147.

3) Robert Percy Beckinsale, Canary Islands, in Enc. Brit., ed. 1964, vol. 4, p. 767.

4) Islanda, storia, voce della Enciclopedia Europea, vol. 6, 1978, p. 298.

5) George H. Denton – Stephen C. Porter, Neoglaciazione, su Le Scienze, sett. 1970.

6) Haroun Tazieff, E l’Inferno venne a galla, su Atlante, ott. 1970, pag. 31.

7) Cfr. ad es. il World Atlas della Enc. Brit., 1963, vol. 24, tav. 19, Drainage Regions & Ocean Currents.

8) J. P. Cooper, in Storia del mondo moderno della Cambridge University press, tr. it. Milano, 1971, vol. IV, pag. 264.

9) B. L. Montgomery, Storia delle guerre, Milano, 1970, pag. 263.

10) Francesco Beguinot, Barbareschi, Stati, voce della Enciclopedia Italiana, ed. 1949, vol. VI, pp. 121-122.

11) J. P. Cooper, c. s.

12) Lo stesso fenomeno di espansione riguardò, oltre quelli islandesi, i ghiacciai svizzeri. Cfr. F. C. Spooner, in Storia del mondo moderno di Cambridge, cit., vol. IV, pp. 76-77.

13) Vermund G. Lausten, Islanda, storia, voce della Enc. Ital., ed. 1949, XIX, p. 629.

14) Enrico Devalle – Maurizio Gily, La grande sfida alla natura, su Geodes, marzo 1986, p. 31.

15) Silvio Zavatti, Dizionario degli Esploratori e delle scoperte geografiche, Milano, 1967, p. 150.

16) Peter Buck, I Vichinghi d’Oriente. Le migrazioni dei Polinesiani, Milano, 1961, pp. 122-124.

17) Elsdon Best, Map showing the Routes and some recorded Voyages of the Polynesians in the Pacific Ocean, in The Geographical Review, nr. 3, marzo 1918.

* * *

(Articolo pubblicato sul numero 3, anno XLIII, settembre 1987 de “Il Polo. Rivista trimestrale fondata dal prof. Silvio Zavatti”, pp. 35-39; e, con il titolo La spedizione moresca in Islanda, nel volume miscellaneo edito dal Museo Nazionale della Montagna Terra di ghiaccio. Arte e civiltà dell’Islanda, Torino, 1989, pp. 167-170).

Francesco Lamendola

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algérie, islande, piraterie, piraterie barbaresque, barbaresques, méditerranée, atlantique, histoire, histoire maritime, histoire navale, esclavage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 24 avril 2011

Léon Daudet, sa vie, son oeuvre et ses astralités

par Daniel Cologne

Ex: http://geminilitteraire.wordpress.com/

Dans la riche banlieue Est de Bruxelles, à l’angle des avenues de l’Yser et de Tervueren, on découvre aujourd’hui un immeuble moderne abritant, entre autres locataires, une chemiserie de luxe et une agence bancaire. Là s’élevait jadis l’hôtel particulier de la marquise de Radigues, où Léon Daudet séjourna durant son exil belge de vingt-neuf mois (1927 – 1929). L’entrée du Parc du Cinquantenaire est à quelques mètres et, sur une photographie reproduite dans le livre de Francis Bergeron en page 122, à l’arrière-plan de Léon Daudet et de son fils Philippe, on aperçoit les arcades édifiées à l’initiative du roi-bâtisseur Léopold II pour les cinquante ans de la Belgique en 1880. Au sommet de cet arc de triomphe, Le char de Phébus est emporté par des chevaux qui galopent vers Le Soleil Levant.

Léon Daudet arrive en Belgique après s’être évadé de la prison de la Santé, où il purgeait une peine de cinq mois pour diffamation. Il est toujours marqué par le suicide de son fils Philippe en 1923. Il soupçonnait un assassinat politique maquillé en suicide, mais Francis Bergeron pense que l’adolescent fugueur et épileptique a vraiment mis fin à ses jours. Publié en annexe par Marin de Charette, l’horoscope de Philippe Daudet né à Paris, Le 7 janvier 1909 à 4 h 00, semble confirmer la thèse de l’auteur.

En dépit de ce deuil encore récent et de cette blessure non cicatrisée, Léon Daudet déborde d’activité à Bruxelles : conférences, réceptions, rédaction d’une vingtaine de volumes. C’est le rythme de travail habituel de Daudet : une « déferlante effroyable » (p. 43) au détriment de la qualité, du moins en ce qui concerne l’œuvre romanesque. En revanche, le critique littéraire et artistique mérite de passer à la postérité avec ses surprenants éloges de Proust, Gide, Kessel et Picasso. « La patrie [ou la France, selon les versions], je lui dis merde quand il s’agit de littérature » (p. 90). Ainsi parlait celui qu’Éric Vatré qualifie judicieusement de « libre réactionnaire » (cité p. 116).

Léon Daudet naît à Paris Le 16 novembre 1867 à 23 h 00. Il est le fils d’Alphonse Daudet (1840 – 1897). Moins prolixe que son père dans la veine provençale héritée du Félibrige (Fièvres de Camargue, roman publié en 1938), il en partage jusqu’en 1900 les convictions politiques de républicain antisémite.

D’Alphonse Daudet, Francis Bergeron écrit : « Il déjeune chez Zola et dîne chez Drumont » (p. 45). Le moindre mérite de son livre n’est certes pas de rappeler que l’origine de l’antisémitisme se situe à gauche.

Entre autres influences, celle de sa cousine Marthe Allard, qui devient sa seconde épouse, et « dont les idées catholiques et monarchistes sont bien arrêtées » (p. 48), fait basculer Léon Daudet dans l’orbite de l’Action française.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Léon Daudet est élu député d’une « Chambre bleu-horizon ». Il joue un rôle important dans la décision de la France d’occuper la Ruhr. Farouche adversaire d’Aristide Briand, Léon Daudet est apprécié par André Tardieu qui, devenu président du Conseil en 1929, lui accorde sa grâce. Après deux ans et demi de bannissement, Léon Daudet rentre à Paris non sans avoir une ultime réception dans son hôtel bruxellois, le 30 décembre.

« Léon fut un redoutable polygraphe » (p. 109). À ses cent vingt-sept œuvres (romans, essais, pamphlets, recueils d’articles), il faut ajouter plus de quarante préfaces et contributions à des ouvrages collectifs. Parmi les livres qui emportent l’enthousiaste préférence de Francis Bergeron, citons : Paris vécu (deux tomes paradoxalement écrits à Bruxelles), l’incontournable Stupide XIXe siècle (1922), La vie orageuse de Clémenceau (1938), car Léon Daudet vénérait Le « Tigre », Panorama de la IIIe République (1936), Charles Maurras et son temps (1928), les romans historiques de 1896 et 1933 mettant en scène les personnages de Shakespeare et Rabelais.

Le 1er juillet 1942, Léon Daudet s’éteint à Saint-Rémy-de-Provence, dans cette région inspiratrice de son père, dans ce Midi dont on a chanté les marchés (Gilbert Bécaud), les fifres et les tambourins (Robert Ripa), Le « mistral qui décoiffe les marchandes, jouant au Tout-Puissant » (Mireille Mathieu).

Léon Daudet meurt là où naquit Nostradamus. Le point commun de « l’enfant terrible de la IIIe République » (Louis Guitard, cité p. 114) et du faux prophète du XVIe siècle est Le cursus universitaire médical, inachevé chez l’un, accompli chez l’autre.

Dans notre famille de pensée, l’on demeure volontiers sceptique, voire méfiant, envers l’astrologie. D’autant plus nécessaires sont les études qui terminent tous les ouvrages de la collection « Qui suis-je ? ». Marin de Charette interprète l’horoscope de Léon Daudet (pages 123 à 126).

Son analyse est convaincante. De Léon Daudet, l’astrologue écrit : « Dans son ciel de naissance, aucune planète n’est faible : elles sont toutes puissamment reliées entre elles » (p. 125). Sur le plan personnel, le trigone Lune – Mercure (angle de 120 °) incline à la sur-activité littéraire et à la toute particulière prédisposition à la critique. Le romancier « solaire » produit, le critique « lunaire » reproduit, à l’instar du luminaire nocturne qui reproduit la lumière du Soleil en la reflétant.

« Né, en outre, au moment d’un carré exact et croissant d’Uranus à Neptune (dont l’axe mitoyen passe par Saturne !) – aspect générationnel -, Daudet incarne comme une sorte de déchirement entre l’ancien et le nouveau, et, aussi, un pont » (p. 126).

Mis en perspective dans les statistiques de Michel Gauquelin, cet horoscope se caractérise par l’occupation des quatre « zones d’intensité maximale » : la Lune vient de se lever, Jupiter se couche, Pluton culmine et cinq planètes sont amassées au nadir. Parmi cette quintuple conjonction, relevons le couple Soleil – Saturne (deux degrés d’orbe). Saturne « ensoleillé » indique la quête du Vrai sachant s’affranchir des a priori (le « libre réactionnaire »). mais Saturne « brûlé » (« combuste », disent les astrologues traditionalistes), peut expliquer « l’extrême violence de ton avec laquelle il a toujours défendu ses idées, ses convictions, ses goûts » (p. 94).

Cela ne fait pas pour autant de Léon Daudet un « extrémiste ». Même les actuels et pernicieux censeurs de la plus sournoise des polices de la pensée ne s’y trompent pas et lui laissent le bénéfice d’une « relative indulgence ».

Note

• Francis Bergeron, Léon Daudet, Éditions Pardès, coll. «Qui suis-je ?», 2007, 128 p

00:05 Publié dans Biographie, Histoire, Littérature, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon daudet, histoire, littérature, france, années 20, années 30, littérature française, lettres, lettres françaises, action française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 20 avril 2011

Bataglione S. Marco - X-Mas

Battaglione S. Marco & X-MAS

00:05 Publié dans Histoire, Militaria, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, histoire, italie, militaria |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Wandervögel: révolte contre l'esprit bourgeois

Wandervögel, révolte contre l’esprit bourgeois

Wandervögel, révolte contre l’esprit bourgeois

Ex: http://tpalsace.wordpress.com/

« C’est que le bivouac dérange l’état car il est manière de ne jamais être là où celui-ci nous attend »

Sylvain Tesson

Voila un sujet tellement vaste que nous ne savions par quel bout l’aborder. Nous oublierons donc la liste des nombreux protagonistes, instigateurs de l’aventure Wandervögel, et les différents courants de ce mouvement pour nous intéresser principalement à son éthique. Libre au lecteur de peaufiner le sujet en consultant les quelques livres ou sites internet qui lui sont consacrés.

Le mouvement Wandervögel, qui signifie « Les Oiseaux Migrateurs », est né en 1896 dans la banlieue berlinoise d’une révolte générale de jeunes étudiants contre les effets sociaux et esthétiques de l’industrialisation outrancière qui eut lieu en Europe à la fin du XIXème siècle. Ils avaient pour leitmotiv la volonté de redonner la priorité aux choses de l’esprit, à l’âme simple des gens du peuple, refusant l’esprit marchand et industriel et les calculs de la bourgeoisie. Partant du principe que la jeunesse ne peut pas rester prisonnière des cités enfumées de l’ère industrielle, le mouvement Wandervögel va, au fur et à mesure, prendre son essor dans toute l’Allemagne, faire sortir la jeunesse de sa cangue en l’emmenant en randonnée.

Même si les débuts de ce mouvement connurent une résistance de la part des autorités scolaires contre les excursions proposées, cette dernière fut vite balayée par les parents et des pédagogues moins classiques, conscients, grâce à leur lecture de Nietzsche et de Langbehn, que l’éducation doit quitter le trop théorique pour prendre la vie et le réel à bras le corps.

Très vite, les petites randonnées se transforment en véritables excursions de plusieurs semaines à travers l’Allemagne wilhelmienne et cette pédagogie non conventionnelle, ces expéditions, deviennent les symboles d’une révolte générale contre l’ordre établi (école, industrie, administration, etc.) Peu à peu, une discipline plus militaire s’instaure et des excursions plus aventureuses s’organisent, le mouvement commence également à critiquer l’ordre établi au nom d’une éthique de l’austérité (anti-consumériste) et veut renouer avec la tradition médiévale des « escholiers pérégrinant ».

Au programme des activités Wandervögels : soirées autour de feux de camp, visite de châteaux en ruines et de vestiges médiévaux, fêtes solsticiales, randonnées en montagne dans un esprit de romantisme, d’ enracinement dans l’histoire nationale et de culte des Lansquenets. Ces grandes idées ont été véhiculées par tous les mouvements de jeunesse idéalistes jusqu’à nos jours, y compris en France (cf Europe Jeunesse).

Dès lors, le mouvement va se diffuser dans toute l’Allemagne puis dans les Sudètes, à Prague et à Vienne et devient l’expression d’une jeunesse joyeuse, allègre, aimant la musique et créant ses propres chansons et mélodies (le chansonnier du mouvement, le Zupfgeigerhansl, créé par Hans Breuer, est toujours d’actualité.) En 1906, les premières sections féminines (Mädchenwandern) sont mises sur pied. Désormais, deux modes cohabiteront : la mixité et la masculinité exclusive.

Mais comment un mouvement, au départ groupusculaire et très localisé, a-t-il pu ainsi se propager et enflammer toute une jeunesse ? La raison est à la fois culturelle et métapolitique, déviant de la culture alternative qui se répandait en Allemagne à la même époque avec, en point d’orgue, les objectifs suivants : donner priorité à la vie et au dynamisme, recourir aux patrimoines germaniques (Edda), redécouvrir le romantisme en littérature; revaloriser les liens légués par le sang et le passé, penser écologisme (avant la lettre !), forger un socialisme dynamique, anti-bourgeois, éthique, susciter sans relâche la créativité chez les adolescents (des artistes et musiciens viennent ainsi animer les débats), enfin la notion de communauté (communauté de travail, de combat, d’étude, de survie, de loisirs…) est opposée à l’individualisme et au collectivisme.

L’apogée de l’aventure Wandervögel sera le grand rassemblement de la jeunesse allemande, tous groupes confondus, sur le sommet du Hoher Meissner en 1913. A partir de ce rassemblement, de nombreuses initiatives locales, étudiantes, lycéennes ou ouvrières se regroupent dans une structure souple et informelle qui reçoit le nom de Freideutsche Jugend.

En 1914, la jeunesse se porte volontaire en masse pour la Grande Randonnée (Die Große Fahrt) c’est-à-dire la Grande Guerre, qui se terminera tragiquement pour la plupart: des 12 000 Wandervögel d’avant-guerre, 7000 ne reviendront jamais des champs de bataille. Trois valeurs éthiques fondamentales animaient alors ces jeunes volontaires: l’absence d’intérêts (matériels et personnels), l’altruisme et la camaraderie. Mais après 1918, le mouvement connaît des scissions : il y a une incompréhension entre les jeunes soldats revenus du front, pleins de désillusions, d’amertume et de lassitude face aux discours trop idéalistes, et l’esprit de la nouvelle génération qui n’a pas eu le temps de connaître le front et l’idéalise outrancièrement et hors de propos.

Les différents leaders qui s’ensuivront après la Grande Guerre n’auront de cesse de préserver les valeurs et l’esprit du mouvement initial et maintiendront l’effectif de 10 000 à 12 000 membres, (dont les trois quarts avaient moins de 18 ans), au sein de différents courants.

Le mouvement Wandervögel sera finalement interdit par le régime hitlérien en 1933, jugé trop marginal et trop autonome. Il renaîtra péniblement après la Seconde Guerre mondiale, pour essaimer ensuite, lentement, dans différents pays dont la France (il existe en effet une ramification Wandervögel en Normandie).

L’Allemagne abrite aujourd’hui encore la branche la plus importante en nombre de membres du mouvement (environ 5 000) dont le devise demeure « devenir mûr et rester pur ». Ces jeunes ont pour impératif la redécouverte du terroir régional/national et le ré-enracinement, bel objectif quand on sait que, de nos jours, la majorité d’entre eux aspire uniquement à faire de l’argent, se vautrer dans un confort petit bourgeois tout en se noyant dans la masse par l’uniformisation tant vestimentaire que du mode de pensée. L’instruction ? Très peu pour la nouvelle jeunesse qui est par contre experte dans l’art de manier le joystick et ne rêve que de voyages de masse où tout est prémâché (vive le Club Me(r)d !). … O Tempora, O Mores…

Source : Robert Steuckers – Synergies Européennes – 1998 & Wikipédia

Pour en savoir plus, nous vous recommandons la lecture de :

« Wandervögel, Révolte contre l’Esprit Bourgeois » de Karl Hoffkes, paru aux éditions ACE en 2001

« Pèlerin entre deux Mondes » de Walter Flex, également aux éditions ACE

« Une Histoire des Mouvements de Jeunesse Allemands (1896-1933) : du Wandervögel à la Dissolution des Ligues par le Régime National-Socialiste » de Michel Froissart

« Une Fille qui voulait Vivre Autrement » de Norgard Kohlhagen, aux éditions ACE

« Croyez-en mon expérience, vous trouverez quelque chose de plus au milieu des bois que dans les livres. Les arbres et les rochers vous enseigneront ce que vous ne pourrez apprendre d’aucun maître »

Bernard de Clairvaux

00:05 Publié dans Histoire, Mouvements de jeunesse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, mouvements de jeunesse, jeunesse, wandervogel, allemagne, weimar |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 18 avril 2011

Clefs pour comprendre Katyn

Clefs pour comprendre Katyn

par Jean-Gilles MALLIARAKIS

On projette donc le très beau film "Katyn" ce 14 avril (1) sur la chaîne franco-allemande Arte. Au-delà de l'œuvre de Wajda elle-même (2), de son scénario, tiré d'un roman mais aussi de l'expérience personnelle du cinéaste dans la Pologne communiste d'après-guerre, il faut considérer l'Histoire. Celle-ci accable non seulement Staline personnellement mais, d'une manière plus générale, le communisme international. Au premier rang en occident le parti le plus servile, le parti français, le parti de Maurice Thorez et de Jacques Duclos partage 100 % de la culpabilité de son maître. Et il faut y ajouter une circonstance aggravante. Car, après la Pologne en 1939, abandonnée par les radicaux-socialistes en charge à Paris de la conduite de la guerre, le sort de la France suivit en 1940.