Presseschau

Juni 2018

AUßENPOLITISCHES

Größte Summe seit Kaltem Krieg

Staaten investieren massiv in Aufrüstung

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/international...

Warum wir alles verlieren werden – Banken-Insider verrät die Gründe // Mission Money

https://www.youtube.com/watch?v=zXPEPzg3eSg&feature=y...

„Epochale Krise ungefähr 2020“ (JF-TV-Interview mit Markus Krall)

https://www.youtube.com/watch?v=GjofVO7aqK8

EU-Haushalt

Die Spaltung vertiefen

von Andreas Unterberger

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/die-spalt...

Bundesregierung will neue Prozenthürde bei EU-Wahl

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/bundesr...

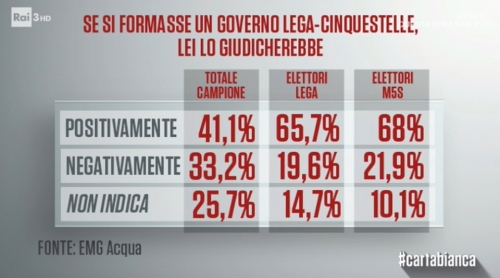

Italien: Angstregierung für Berlin und Brüssel wird Wirklichkeit

https://www.heise.de/tp/features/Italien-Angstregierung-f...

Europa in der Krise

Der sechste Schlag gegen die Fundamente der EU könnte tödlich sein

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article176357927/E...

Gegen Italiens Erpressermethode ist Europa machtlos

https://www.welt.de/wirtschaft/article176360010/Italien-N...

250 Milliarden Euro

Italien schockiert mit Forderung nach Schuldenerlass

https://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article176416762/...

Italien läutet das Ende des Euro ein

http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/ital...

Massive Steuersenkungen, verkappte Parallelwährung

Unbezahlbarer Wunschzettel: Italien kann uns in die nächste Euro-Krise stürzen

https://www.focus.de/finanzen/boerse/unbezahlbarer-wunsch...

Staatspräsident verhindert neue Regierung

Mattarella stürzt Italien ins Chaos

von Marco F. Gallina

https://jungefreiheit.de/allgemein/2018/mattarella-stuerz...

Spanien

Separatistengruppe ETA gibt Auflösung bekannt

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/separatiste...

Täter war Tschetschene

IS bekennt sich zu Terroranschlag in Paris

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/is-bekennt-...

Islamischer Terror

Die Gebete sind verstummt

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/die-gebet...

(Stimmungsbild in Irland und Großbritannien)

Sonntagsheld (62) – #FreeTommy!

https://sezession.de/58593/sonntagsheld-62-freetommy

Gekündigtes Iran-Abkommen

Ein unerträglicher Affront

von Bruno Bandulet

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/ein-unert...

Hyperinflation in Venezuela

Sozialismus ohne Bargeld

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/venezuela-und-d...

Tourismus-Werbung

Entwicklungshilfeempfänger Ruanda sponsert FC Arsenal

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/entwicklung...

INNENPOLITISCHES / GESELLSCHAFT / VERGANGENHEITSPOLITIK

Betriebsrenten

Jede dritte Pensionskasse in Schwierigkeiten

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.betriebsren...

Kriminalität

Das Dunkelfeld expandiert

von Michael Paulwitz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/das-dunke...

Bundeswehr

Zeitgeistselige Mätzchen

von Matthias Bäkermann

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/zeitgeist...

„Neues Hambacher Fest“

Wo die schweigende Mehrheit „Bravo“ in die Menge brüllt

https://www.welt.de/politik/deutschland/article176099912/...

Spenden von Daimler: AfD und Linke gehen leer aus

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/spenden...

Schleswig-Holstein

Kommunalwahl: Starke Verluste für SPD und CDU

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/kommuna...

Gesetzesentwurf

Sachsens Grüne fordern Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/sachsen...

(Wichtigtuerei bzw. der nächste Sturm im Wasserglas)

Gerechtigkeit

"Das ist übelster Alltagsrassismus": FDP-Mitglied tritt nach Lindners Parteitag-Rede aus

http://www.bento.de/politik/christian-lindner-und-der-all...

Wegen CSU-Attacke gegen AfD

Steinbach gibt Bayerischen Verdienstorden zurück

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/steinba...

(Zur Rede von Alice Weidel im Bundestag)

Das Knirschen wird lauter

von Jörg Kürschner

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/das-knirs...

AfD-Großdemonstration in Berlin

Tausende fordern: Merkel muß weg!

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/tausend...

Tausende gegen AfD-Demonstration - mit Techno und auf Booten

https://www.gmx.net/magazine/politik/tausende-afd-demonst...

(Bizarre Wirklichkeitsverdrehung)

Interview

CDU-Generalsekretärin nennt AfD „Bedrohung für jüdisches Leben“

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/cdu-gen...

Ruhrgebiet

Erhöhte Sicherheitsauflagen: Fronleichnamsprozession abgesagt

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/erhoeht...

„Lampe des Friedens“ für Angela Merkel

Im Elfenbeinturm brennt noch Licht

von Boris T. Kaiser

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/im-elfenb...

Der Vater des Wirtschaftswunders im Mittelpunkt

Mit viel politischer Prominenz wurde das Ludwig-Erhard-Zentrum in Fürth offiziell eingeweiht. Das Ausstellungs-, Begegnungs- und Forschungszentrum steht in der Tradition des ersten Bundeswirtschaftsministers und Vaters der Sozialen Marktwirtschaft.

https://www.bayernkurier.de/inland/33092-der-vater-des-wi...

LINKE / KAMPF GEGEN RECHTS / ANTIFASCHISMUS / RECHTE

Neue Rechte: Bis in den letzten, rechten Winkel

Die AfD steht im Zentrum eines Netzwerks neurechter Denkfabriken, Medien und Spender. Sie alle kämpfen gegen die offene Gesellschaft. Eine Deutschlandkarte

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-05/neue-rech...

(Subtile Medien-Konditionierung mit negativen Klischeebildern)

"Kampf gegen Rechts" im Öffentlich-Rechtlichen

Plumpe ARD-Propaganda: „Betreuter Tatort“ mit Öko-Nazis

http://www.pi-news.net/2018/05/plumpe-ard-propaganda-betr...

(Ulla Jelpke verteidigt mal wieder ihre Schützlinge…)

Bei staatlicher Förderung

Verfassungsschutz überprüft Anti-Rechts-Projekte

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/verfass...

Legale Waffen

Grüne fordern Entwaffnung von Rechtsextremen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/gruene-...

Robert Habeck

„Es gibt kein Volk“: AfD empört über Äußerung von Grünen-Chef

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/es-gibt...

Grünen-Chef Habeck und das Volk

Zorniger Ausdruck staatsbürgerlicher Emanzipation

von Thorsten Hinz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/zorniger-...

Explosion bei Bombenentschärfung

Ditfurth sorgt mit Haß-Tweet gegen Dresden für Empörung

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/ditfurt...

„Wir können nicht alle bei uns aufnehmen“

Streit um Flüchtlingspolitik: Juso-Chef kritsiert Nahles

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/streit-...

(Zu Identitären)

Klimawandel auf der Straße

Die APO ist jetzt rechts

von Kurt Zach

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/die-apo...

Bonn

Identitäre Aktivistin aus Uni Veranstaltung geworfen #speakup

https://www.youtube.com/watch?v=6SyO0tgN_ZQ

„Aufruf zur Denunziation“

Lehrerverband kritisiert geplante Meldeplattform für Anti-AfD-Äußerungen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/lehrerv...

AfD-Chef beleidigt und bedrängt

Verrohtes Land

von Michael Paulwitz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/verrohtes...

Pokal-Party in Frankfurt: AfD-Vorsitzender Gauland „erfolgreich aus Altstadt vertrieben“

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/afd-vorsitzender-ga...

Grüne Menschenjagd in Deutschland

Von Vera Lengsfeld

https://vera-lengsfeld.de/2018/05/27/gruene-menschenjagd-...

("Autonome" Zentren)

AfD-Anfrage

Schaltstellen der linksextremen Szene

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/schalts...

Linksextremismus

„Rote Flora“: SPD und Grüne verteidigen Kuschelkurs

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/rote-fl...

Linksradikalismus

Immer mehr unangemeldete Demonstrationen in Berlin

https://jungefreiheit.de/politik/2018/immer-mehr-unangeme...

("Antirassistische" Grabenkämpfe in der Linkspartei)

Oskar Lafontaine: „Man kann nicht Parteifreunde als AfD-nah beschimpfen“

https://www.welt.de/politik/deutschland/article176479885/...

(Freie, offene Gesellschaft…)

Wegen AStA-Beschwerde

Uni Köln verbietet Bauarbeitern „Thor Steinar“-Kleidung

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/uni-koe...

Essen - 1.Mail-Demo -Verhaftung von Guido Reil

https://www.youtube.com/watch?v=_I7G2e6PAO0

Lehrer wegen umstrittener Internetvideos fristlos gekündigt

https://www.gmx.net/magazine/panorama/lehrer-umstrittener...

Österreich

Anklage gegen zehn führende Vertreter der „Identitären“

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/anklage-geg...

(Unterstützerseite fordert Freiheit für die inhaftierte Ursula Haverbeck)

https://freiheit-fuer-ursula.de/wir-fordern-freiheit/

Martin Sellner

Wie man uns ruinieren will & das "Robin Hood Prinzip"

https://www.youtube.com/watch?v=9oIvFtLSBVU

Linke Gewalt

Vermummte bedrohen Familie eines Polizisten

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/vermumm...

Berlin

AfD-Kundgebung: Polizei erwartet gewaltbereite Gegendemonstranten

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/afd-kun...

(Zur Berliner AfD-Kundgebung)

Linker Haß und bunter Wahnsinn (JF-TV Reportage)

https://www.youtube.com/watch?v=mA8AjAbZSmg

Twitter-Stellungnahme

Berliner AfD erwägt rechtliche Schritte gegen Bürgermeister Müller

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/berline...

Bundesparteitag in Augsburg

Mit Brandsätzen und Nagelbrettern gegen die AfD

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/mit-bra...

Thüringer Bundestagsabgeordneter

Lockere Radmuttern: Polizei prüft möglichen Anschlag auf AfD-Politiker

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/lockere...

Grünen-Politiker ruft nach Verfassungsschutz gegen PI News

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/gruenen...

EINWANDERUNG / MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT

Grenzöffnung

Pech für uns

von Thorsten Hinz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/pech-fuer...

New Yorker Erklärung: Unbegrenzte Zuwanderung wird verankert

https://www.journalistenwatch.com/2018/05/22/new-yorker-e...

Migration und UNO Agenda

Martina Böswald AfD "Meine Damen und Herren kämpfen sie gegen diesen Globalen Pakt"

https://www.youtube.com/watch?v=iYdJwQjuQds

Wofür stehen Gündogan und Özil?

http://www.faz.net/aktuell/sport/fussball-wm/deutsches-te...

Weidel: Gündogan und Özil sollen für Türkei spielen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/weidel-...

(Zu Gündogan und Özil…)

Treffen mit Erdogan

Vom Mißbrauch befreit

von Thorsten Hinz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/vom-missb...

Debatte um Özil und Gündogan : Höflich zu Erdogan

http://www.faz.net/aktuell/politik/berthold-kohler-zu-oez...

Nationalspieler huldigt Gemälde von Mehmet II. in seiner Londoner Villa

Özil verehrt Christenschlächter und brutalen Eroberer Konstantinopels

http://www.pi-news.net/2018/05/oezil-verehrt-christenschl...

(SPD-Stadtrat…)

Stadtrat beleidigt Mesut Özil und Ilkay Gündogan heftig - und entschuldigt sich

https://www.gmx.net/magazine/politik/stadtrat-beleidigt-o...

Islam-Schwärmerei

Ramadan-Mania

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/ramadan-m...

(Verbreitung von Geschichtsmythen ohne Nachweis…)

Beginn des Fastenmonats Ramadan – ein alter deutscher Brauch

Von Eren Güvercin

http://www.deutschlandfunkkultur.de/beginn-des-fastenmona...

Erlaß der Staatsregierung

Thüringen: Ausländische Opfer rechter Gewalt erhalten Bleiberecht

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/thuerin...

Bayern

Geplante Abschiebung scheitert am Mutterschutz

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/geplant...

Flüchtlingskrise: Bund gibt fast 21 Milliarden Euro aus

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/fluecht...

Kosten für Flüchtlinge

Hamburg gibt 800 Millionen Euro für Asylbewerber aus

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/hamburg...

Niedersachsen

Tatverdächtiger Guineer: 120.000 Euro Kosten für Unterbringung

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/tatverd...

100 Euro für „Fünf-Minuten-Attest“

Asylskandal: Ärzte, Dolmetscher und Vermittler geraten ins Visier

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/asylska...

Chefsache Flüchtlingspolitik

Der Bamf-Skandal ist auch Merkels Skandal

https://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Der-Bamf-S...

Asyl

Linke gegen Untersuchungsausschuß zum BAMF-Skandal

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/linke-g...

Asyl-Mißbrauch

Der Merkel-Skandal

von Michael Paulwitz

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/der-merke...

Nigerianer

Berliner Ausländerbehörde soll jahrelangen Asylbetrug zugelassen haben

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/berline...

Ellwangen

Afrikaner-Mob verhindert Abschiebung

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/afrikan...

Ellwangen

Polizei fasst gesuchten Togoer – Flüchtlinge springen aus dem Fenster

https://www.welt.de/politik/deutschland/article176012361/...

Ellwangen: Eine katastrophale Kapitulation des Rechtsstaats

https://philosophia-perennis.com/2018/05/02/ellwangen-rec...

Ellwangen und der staatlich gewollte Rechtsbruch…

https://www.godmode-trader.de/artikel/ellwangen-und-der-s...

Asylbewerber-Randale in Ellwangen

Weidel: Wer Polizisten angreift, hat sein Gastrecht verwirkt

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/weidel-...

Bundespolizei muss Togoer aus Ellwangen wieder einreisen lassen

https://www.gmx.net/magazine/politik/bundespolizei-togoer...

Togoer von Ellwangen

Der Staat gerät zur Lachnummer

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/der-staat...

Nach gescheiterter Verfassungsbeschwerde

Togolese von Ellwangen abgeschoben

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/togoles...

https://www.welt.de/politik/deutschland/article176366280/...

Donauwörth

30 Festnahmen nach Großeinsatz in Donauwörth

https://www.augsburger-allgemeine.de/donauwoerth/Widersta...

Erstes Quartal 2018

Fast jede zweite Abschiebung wird abgebrochen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/fast-je...

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz

Zwölf Schafe im Volkspark Friedrichshain gegrillt

https://www.bz-berlin.de/berlin/friedrichshain-kreuzberg/...

Jüterbog

Bürgermeister sammelt Spenden für Opfer von nacktem Asylbewerber

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/buerger...

Sachbeschädigung

Wollte der Kirchen-Randalierer von Bamberg Antiquitäten zu Geld machen?

Die Bamberger Staatsanwaltschaft sieht einen möglichen Zusammenhang zwischen der Sachbeschädigung in Kirchen und Diebstählen.

https://www.infranken.de/regional/bamberg/wollte-der-kirc...

Hamburg

Nordafrikaner überfallen Frau mit Kinderwagen

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/nordafr...

Dresden und Rathenow: Straßenkämpfe zwischen Einheimischen und Flüchtlingen + Videos

Heftige Szenen zeigen Videofilme aus Dresden und Rathenow, die an Christi Himmelfahrt aufgenommen wurden. Sind hier Ausnahme-Szenen zu sehen oder wird eine neue Realität in Deutschland zum Normalfall?

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/dresden-und...

Streit auf Luisenplatz eskaliert

Schlägerei und Messerstiche in Darmstadt - mehrere Verletzte

https://www.hessenschau.de/panorama/schlaegerei-und-messe...

Sachsen

Flüchtlings-Mob greift Polizisten in Asylunterkunft an

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/fluecht...

Berlin

Vorbestrafter, illegaler Asylbewerber soll Rentnerin getötet haben

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/vorbest...

Flensburg

Von Polizei erschossen

Bahn-Messerstecher war Flüchtling

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/bahn-me...

KULTUR / UMWELT / ZEITGEIST / SONSTIGES

Heimat bauen. Für eine menschliche Architektur

https://clauswolfschlag.wordpress.com/2018/05/11/heimat-b...

Trüby, Oswalt, Sauerbrei und Arch+ – eine weitere Antwort zur modernistischen Seilschaft

https://clauswolfschlag.wordpress.com/2018/05/11/trueby-o...

(Zur neuen Frankfurter Altstadt)

Alt statt neu - dem Wahren Schönen Guten! (JF-TV Dokumentation)

https://www.youtube.com/watch?v=lIlLF3yX5ak

Trier: Umstrittene Karl-Marx-Statue enthüllt

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-05/tr...

(Dazu…)

Marx - antisemitisch, rassistisch und herzlos

http://www.achgut.com/artikel/marx_antisemitisch_rassisti...

Das Museum als volkspädagogische Anstalt

https://sezession.de/58618/das-museum-als-volkspaedagogis...

(Bundesdeutsche Medien-Realität)

Nach Interview mit AfD-Politiker

RT kritisiert MDR-Studioboykott

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/rt-kritisie...

(Bezahlter TV-Hofnarr)

EZ-finanzierter linker Hass und Bürgerverfolgung

Jan Böhmermann säubert das Internet von „Rechten“

http://www.pi-news.net/2018/05/jan-boehmermann-saeubert-d...

Kritik wird nicht geäußert

NDR: Hauen und Stechen um die Posten im Verwaltungsrat

https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2018/ndr-hauen-und...

Facebook-Urteil

Ein Sieg für die Meinungsfreiheit

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/ein-sieg-...

Wikipedia unterschlägt bewusst Informationen

http://unser-mitteleuropa.com/2018/05/30/wikipedia-unters...

The Cleaners

Die Netzputzer von Manila

von Sebastian Hennig

https://jungefreiheit.de/kultur/2018/die-netzputzer-von-m...

Anne Will zum Bamf-Skandal

Viele gute Gäste und „Herr Gauland“

von Boris T. Kaiser

https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2018/viele-gute-ga...

„Support Gay Marriage“

Homo-Kuchen abgelehnt: Bäcker landet vor oberstem Gericht

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/homo-kuchen...

Niederlande Cowboy- und Indianerspiel ist nicht strafbar

In den Niederlanden sind Ermittlungen gegen ein Veranstaltungszentrum eingestellt worden. Dieses hatte Kinder zu einem Cowboy- und Indianerfest eingeladen - und wurde deshalb wegen Rassismus angezeigt.

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/niederlande-c...

SPD-Initiative

Münchner Stadtrat entscheidet über gendergerechte Spielplätze

https://jungefreiheit.de/kultur/2018/muenchner-stadtrat-e...

(Unterstützer der #MeToo-Bewegung wird Opfer der eigenen Hysterie)

Nach Vorwürfen der Misshandlung

New Yorks Attorney General tritt zurück

Er soll seine Partnerinnen geschlagen, gewürgt und bedroht haben: Vier Frauen haben schwere Vorwürfe gegen den Generalstaatsanwalt für den Staat New York erhoben. Nun kündigt Eric Schneiderman seinen Rücktritt an.

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/eric-schneiderman-n...

Protest gegen AfD-Politikerin Weidel

Bischof distanziert sich von Kopftuch-Pfarrer

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/bischof...

Michael Ley/Martin Lichtmesz: Nationalmasochismus

https://sezession.de/58326/michael-ley-martin-lichtmesz-n...

Nachtgedanken (3): Anwendungsvorrang

Von Götz Kubitschek

https://sezession.de/58589/nachtgedanken-3-anwendungsvorr...

(Zum deutschen Stumpfsinn…)

Was für ein Hurensohn muß man eigentlich sein?

https://sezession.de/57440/was-fur-ein-hurensohn-muss-man...

(Vor allem scheint er sich über 100 AfD-"Neonazis" zu erregen… Beginnende Altersdebilität?)

Karl Lagerfeld "hasst" Angela Merkel - Kritik an Flüchtlingspolitik der Kanzlerin

https://www.gmx.net/magazine/politik/karl-lagerfeld-hasst...

("Wiener Festwochen" als Teil des pubertären Kunstbetriebs)

Souverän ist, wer die eigene Souveränität untergraben läßt

https://sezession.de/58550/souveraen-ist-wer-die-eigene-s...

Kapitaldelikte (5): Wirtschaft oder Politik?

https://sezession.de/58528/kapitaldelikte-5-wirtschaft-od...

Ramadan als Wehrübung

https://sezession.de/58523/ramadan-als-wehruebung

Fiume kommt wieder

Unzusammenhängende Gedanken am Rande, notiert von Raskolnikow.

Prolog: Als Martin Sellner in seinem Beitrag „Fiume kommt nicht wieder“ von „Raskolnikows Black Pill“ schrieb, mußte ich eine Internet-Suchmaschine bemühen, um zu erfahren, was er damit meinte. Scheinbar giebt es mehrere Pillen (rote, blaue, schwarze). Die Art des Unfugs, die sich mir bei dieser Suche entblätterte, bewog mich, eine kleine Entgegnung zu entbinden. Eine Entgegnung nicht nur auf Sellners Beitrag, sondern auch eine sehr allgemeine Skizze zur Großlage, wie sie sich mir darstellt.

https://sezession.de/58560/fiume-kommt-wieder

Universität Michigan

Studie: Klimawandel-Skeptiker handeln ökologischer

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/studie-klim...

Bundesverdienstkreuz für Campino? Antisemitismusbeauftragter fordert Ehrung für Echo-Rede

https://www.gmx.net/magazine/politik/bundesverdienstkreuz...

(Zu Campino und Co.)

Kulturbertrieb

Spätpubertäre Staatskünstler

von Thorsten Hinz

https://jungefreiheit.de/kultur/2018/spaetpubertaere-staa...

(Nun sind die des Antisemitismus verdächtigten Rapper zu wahren "Antifaschisten" geläutert…)

Nach „Echo“-Skandal

Rapper Farid Bang droht Alice Weidel mit Nasenbeinbruch

https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/rapper-...

(Auch ein "Antifaschist")

Ein Wiederholungstäter

Das ist der Störer vom Eurovision Song Contest 2018

https://www.t-online.de/unterhaltung/eurovision-song-cont...

Interview mit Thor Kunkel zum neuen Oskar Roehler-Film

„Das war so schäbig“

https://jungefreiheit.de/kultur/2018/das-war-so-schaebig/

Minderheitenförderung

London will mehr Vielfalt im Fahrradverkehr

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2018/london-will...

Götz Aly über 1968

Verleugnete Konsequenzen

von Karlheinz Weißmann

https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2018/verleugne...

- Mai 1945

„Eltern, Geschwister und Heimat: Ich hatte alles verloren“

von Manfred W. von Glehn

https://jungefreiheit.de/wissen/geschichte/2018/eltern-ge...

Dreißigjähriger Krieg

Unser großes Trauma

von Dieter Stein

https://jungefreiheit.de/debatte/streiflicht/2018/unser-g...

Svenja Flaßpöhler: Die potente Frau. Ein Debattenbeitrag

Von Ellen Kositza

https://sezession.de/58614/sneja-flasspoehler-die-potente...

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le travail du Prof. David Criekemans

Le travail du Prof. David Criekemans Tropisme anglo-saxon et spaakisme atlantiste

Tropisme anglo-saxon et spaakisme atlantiste Cependant, le projet d’« Europe totale » du catholique Pierre Harmel, admiré par le socialiste alternatif Coolsaet, n’est possible que si tous les pays européens, à l’unisson, décidait, en un espace-temps très court, de suivre le même ordre du jour. Dans le contexte actuel, c’est évidemment impossible, l’idéal d’un Axe Paris-Berlin-Moscou, explicité en son temps par Henri de Grossouvre, n’ayant été qu’éphémère. Les dirigeants post-gaulliens que sont Sarközy, Hollande et Macron ne peuvent imaginer enclencher une audace innovante qui adhèrerait spontanément et très rapidement à l’idée harmélienne d’« Europe totale » (et à celle, tout aussi totale, d’un Jean Thiriart…). Cette absence de réalisme politique, métapolitique et géopolitique interdit de sortir de ce qu’il faut bien appeler une impasse, à l’heure où Washington appelle à une guerre contre la Russie de Poutine, à refouler toute présence chinoise en Mer de Chine du Sud et à un boycott général contre l’Iran, excellent client des industries européennes. Une impasse où nous ne pourrons connaître rien d’autre que le marasme et le déclin.

Cependant, le projet d’« Europe totale » du catholique Pierre Harmel, admiré par le socialiste alternatif Coolsaet, n’est possible que si tous les pays européens, à l’unisson, décidait, en un espace-temps très court, de suivre le même ordre du jour. Dans le contexte actuel, c’est évidemment impossible, l’idéal d’un Axe Paris-Berlin-Moscou, explicité en son temps par Henri de Grossouvre, n’ayant été qu’éphémère. Les dirigeants post-gaulliens que sont Sarközy, Hollande et Macron ne peuvent imaginer enclencher une audace innovante qui adhèrerait spontanément et très rapidement à l’idée harmélienne d’« Europe totale » (et à celle, tout aussi totale, d’un Jean Thiriart…). Cette absence de réalisme politique, métapolitique et géopolitique interdit de sortir de ce qu’il faut bien appeler une impasse, à l’heure où Washington appelle à une guerre contre la Russie de Poutine, à refouler toute présence chinoise en Mer de Chine du Sud et à un boycott général contre l’Iran, excellent client des industries européennes. Une impasse où nous ne pourrons connaître rien d’autre que le marasme et le déclin.  Matière bourguignonne

Matière bourguignonne

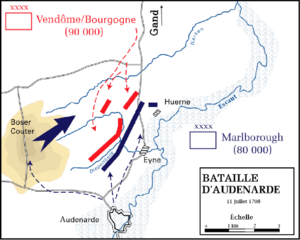

Fleurus, 1794

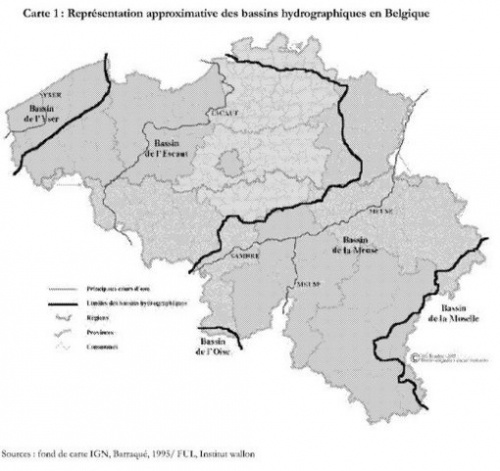

Fleurus, 1794 L’Escaut, curieusement, n’a guère été, sur ses rives et dans les environs immédiats de son cours, le théâtre de batailles aussi mémorables que celles de Rocroi, Fleurus ou Ligny, à l’exception peut-être de celle d’Audenarde (Oudenaarde), convoitée par les Français à plusieurs reprises au 17ième siècle, sous Louis XIV. En 1708, la coalition regroupant Autrichiens, Impériaux et Anglais, sous la conduite du Prince Eugène de Savoie-Carignan, du Duc de Marlborough (le «Malbrouck » de la chanson) et d’Henri de Nassau battent les troupes du Duc de Vendôme qui avaient fait de cette place flamande un redoutable bastion français.

L’Escaut, curieusement, n’a guère été, sur ses rives et dans les environs immédiats de son cours, le théâtre de batailles aussi mémorables que celles de Rocroi, Fleurus ou Ligny, à l’exception peut-être de celle d’Audenarde (Oudenaarde), convoitée par les Français à plusieurs reprises au 17ième siècle, sous Louis XIV. En 1708, la coalition regroupant Autrichiens, Impériaux et Anglais, sous la conduite du Prince Eugène de Savoie-Carignan, du Duc de Marlborough (le «Malbrouck » de la chanson) et d’Henri de Nassau battent les troupes du Duc de Vendôme qui avaient fait de cette place flamande un redoutable bastion français.  Enfin, pour trouver des positions géopolitiques et géostratégiques directement liées à l’espace aujourd’hui belge, nous devons nous référer à un ouvrage absolument fondamental, toujours exploité par les puissances thalassocratiques anglo-saxonnes de nos jours : celui d’Homer Lea, intitulé The Day of the Saxons. Cet ouvrage de 1912, réédité immédiatement après l’entrée des troupes soviétiques en Afghanistan en 1979 et pourvu d’une remarquable préface du stratégiste suisse Jean-Jacques Langendorf, explique, à la suite de Halford John Mackinder, comment sécuriser les « rimlands » persan et indien contre les poussées russes dans le cadre du fameux « Great Game ». C’est là l’essentiel du livre mais rien n’a pris une ride : Lea préconise une politique de fermeté extrême voire prévoit un casus belli si l’influence russe dépasse la ligne Téhéran-Kaboul. En 1979, Brejnev a franchi délibérément cette ligne. La guerre afghane et toutes les guerres connexes dans l’espace entre Méditerranée et Indus sont le résultat d’un refus américain et britannique de voir s’étendre une influence russe ou soviétique au-delà de la ligne Téhéran-Kaboul.

Enfin, pour trouver des positions géopolitiques et géostratégiques directement liées à l’espace aujourd’hui belge, nous devons nous référer à un ouvrage absolument fondamental, toujours exploité par les puissances thalassocratiques anglo-saxonnes de nos jours : celui d’Homer Lea, intitulé The Day of the Saxons. Cet ouvrage de 1912, réédité immédiatement après l’entrée des troupes soviétiques en Afghanistan en 1979 et pourvu d’une remarquable préface du stratégiste suisse Jean-Jacques Langendorf, explique, à la suite de Halford John Mackinder, comment sécuriser les « rimlands » persan et indien contre les poussées russes dans le cadre du fameux « Great Game ». C’est là l’essentiel du livre mais rien n’a pris une ride : Lea préconise une politique de fermeté extrême voire prévoit un casus belli si l’influence russe dépasse la ligne Téhéran-Kaboul. En 1979, Brejnev a franchi délibérément cette ligne. La guerre afghane et toutes les guerres connexes dans l’espace entre Méditerranée et Indus sont le résultat d’un refus américain et britannique de voir s’étendre une influence russe ou soviétique au-delà de la ligne Téhéran-Kaboul.  Pour les Allemands, l’espace scaldien et la zone transmosane sont donc des tremplins pour arriver à Paris. Comme le firent les Francs à l’aurore de l’histoire de France. L’histoire prouve toutefois que l’espace change de qualité et de dimensions entre l’ancienne frontière méridionale des Pays-Bas espagnols et le bassin parisien. L’espace s’y étire, l’habitat s’y raréfie, rendant la logistique plus compliquée voire ingérable avec un charroi précaire et exclusivement hippomobile. Les armées de Philippe II d’Espagne, commandées par le Comte d’Egmont et par Emmanuel-Philibert de Savoie, ne dépasseront pas Saint-Quentin malgré leur belle victoire. Les lansquenets de Götz von Berlichingen s’arrêteront à Saint-Dizier en Haute-Marne. En 1914, les troupes du Kaiser arriveront jusqu’à la Marne mais ne pourront pousser plus loin.

Pour les Allemands, l’espace scaldien et la zone transmosane sont donc des tremplins pour arriver à Paris. Comme le firent les Francs à l’aurore de l’histoire de France. L’histoire prouve toutefois que l’espace change de qualité et de dimensions entre l’ancienne frontière méridionale des Pays-Bas espagnols et le bassin parisien. L’espace s’y étire, l’habitat s’y raréfie, rendant la logistique plus compliquée voire ingérable avec un charroi précaire et exclusivement hippomobile. Les armées de Philippe II d’Espagne, commandées par le Comte d’Egmont et par Emmanuel-Philibert de Savoie, ne dépasseront pas Saint-Quentin malgré leur belle victoire. Les lansquenets de Götz von Berlichingen s’arrêteront à Saint-Dizier en Haute-Marne. En 1914, les troupes du Kaiser arriveront jusqu’à la Marne mais ne pourront pousser plus loin.

Au début de l’année 20151, lors d’une intervention au sein du Chicago Council on Foreign Relations, George Friedman de la société de renseignement américaine Stratfor a insisté sur l’intention des Etats-Unis de continuer à faire la guerre et comment, depuis un siècle, la politique américaine avait défini, de façon primordiale et doctrinale, l’empêchement d’une quelconque réconciliation entre l’Allemagne et la Russie. Cela concorde entièrement avec politique de guerre et la politique étrangère des Britanniques pour l’Europe, menées depuis plusieurs siècles conformément à la tradition et connue sous le nom d’«équilibre des forces». Actuellement cela correspond au déplacement dans le cadre de l’OTAN des Rapid Forces internationales vers l’Est jusqu’à la frontière russe.

Au début de l’année 20151, lors d’une intervention au sein du Chicago Council on Foreign Relations, George Friedman de la société de renseignement américaine Stratfor a insisté sur l’intention des Etats-Unis de continuer à faire la guerre et comment, depuis un siècle, la politique américaine avait défini, de façon primordiale et doctrinale, l’empêchement d’une quelconque réconciliation entre l’Allemagne et la Russie. Cela concorde entièrement avec politique de guerre et la politique étrangère des Britanniques pour l’Europe, menées depuis plusieurs siècles conformément à la tradition et connue sous le nom d’«équilibre des forces». Actuellement cela correspond au déplacement dans le cadre de l’OTAN des Rapid Forces internationales vers l’Est jusqu’à la frontière russe. Le projet chinois du réseau des Routes de la soie, peu considéré par les Etats-Unis, est vu comme une réponse aux questions urgentes de la communauté mondiale. L’Eurasie se rapproche et collabore dans ce programme d’infrastructure (One Belt One Road – OBOR). Des transports ferroviaires de Pékin à Duisbourg ont déjà lieu plusieurs fois par semaine. La Russie soutient ce projet. La Chine désire davantage de coopération non seulement sur le contient eurasiatique, mais dans tous les domaines et au bénéfice mutuel de tous les participants. Par le port de Gwadar, la Chine atteint l’océan Indien et inclut le Pakistan et l’Iran dans ce projet eurasiatique.

Le projet chinois du réseau des Routes de la soie, peu considéré par les Etats-Unis, est vu comme une réponse aux questions urgentes de la communauté mondiale. L’Eurasie se rapproche et collabore dans ce programme d’infrastructure (One Belt One Road – OBOR). Des transports ferroviaires de Pékin à Duisbourg ont déjà lieu plusieurs fois par semaine. La Russie soutient ce projet. La Chine désire davantage de coopération non seulement sur le contient eurasiatique, mais dans tous les domaines et au bénéfice mutuel de tous les participants. Par le port de Gwadar, la Chine atteint l’océan Indien et inclut le Pakistan et l’Iran dans ce projet eurasiatique.

Diviser les divisions

Diviser les divisions