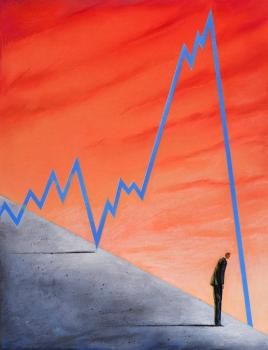

Le déclin comme destin

par Guillaume Faye

En apparence l’erreur d’Oswald Spengler fut immense : il annonçait pour le XXe siècle le déclin de l’Occident, alors que nous assistons tout au contraire à l’assomption de la civilisation occidentale, à l’occidentalisation de la Terre, à la généralisation de cet « Occident » auto-instauré comme culture du genre humain, dont, suprême paradoxe, les nations néo-industrielles de l’Orient constitueront peut-être d’ici peu l’avant-garde. En apparence toujours, c’est au déclin de l’Europe que nous sommes conviés. Montée en puissance de l’Occident et perte de substance de l’Europe : les deux phénomènes sont sans doute liés, l’un entraînant l’autre. Tout se passe comme si, après avoir accouché de l’Occident, répandu aujourd’hui sur toute la planète, l’Europe épuisée entrait dans un nouvel âge sombre.

En apparence l’erreur d’Oswald Spengler fut immense : il annonçait pour le XXe siècle le déclin de l’Occident, alors que nous assistons tout au contraire à l’assomption de la civilisation occidentale, à l’occidentalisation de la Terre, à la généralisation de cet « Occident » auto-instauré comme culture du genre humain, dont, suprême paradoxe, les nations néo-industrielles de l’Orient constitueront peut-être d’ici peu l’avant-garde. En apparence toujours, c’est au déclin de l’Europe que nous sommes conviés. Montée en puissance de l’Occident et perte de substance de l’Europe : les deux phénomènes sont sans doute liés, l’un entraînant l’autre. Tout se passe comme si, après avoir accouché de l’Occident, répandu aujourd’hui sur toute la planète, l’Europe épuisée entrait dans un nouvel âge sombre.

La thèse ici présentée sera simple : l’Occident n’est pas « en » déclin – il est au contraire en expansion – mais il est le déclin. Et il l’est depuis ses fondements, depuis son décollage idéologique au XVIIIe siècle. L’Europe, quant à elle, n’est qu’en décadence.

Déjà, parle l’étymologie : l’« Occident » est le lieu où le soleil se couche. Et, dans son essence, la civilisation occidentale, apparent mouvement ascendant, se confond en réalité avec une métaphysique du déclin, un dépérissement du principe solaire qui, superficiellement, semble la fonder. Ce déclin intrinsèque qui est la loi de l’Occident n’est pourtant pas facile à déceler tant il est empreint de paradoxes.

Premier paradoxe : alors que l’idéologie occidentale entre dans son déclin – déclin des théories progressistes, révolutionnaires, démocratistes, etc. – la civilisation occidentale connaît, même sur le plan politique, une expansion irrésistible de ses régimes économiques et politiques, qu’ils soient socialistes ou capitalistes, au détriment des traditions locales de souveraineté et de culture. Deuxième paradoxe : alors que l’Europe semble entamer, hélas, en tant qu’ensemble continental, un dépérissement dans un nombre impressionnant de domaines, l’Occident qui constitue, pour Abellio comme pour Heidegger, le fils métaphysique et géopolitique de cette Europe, explose à l’échelle de la planète entière. Troisième paradoxe : alors qu’au sein même de notre culture, nous vivons l’implosion du sens, le déclin des grandes valeurs constituantes, l’effondrement des ressorts spirituels, nous assistons en même temps à la montée en puissance de la partie matérielle de notre culture, de sa « forme », c’est-à-dire de ses manifestations technologiques et scientifiques qui sont en passe de détenir le règne absolu de la Terre.

La civilisation technique et économique qui, partie d’Europe et d’Amérique du Nord, gagne la planète entière, ne peut pas sérieusement être confondue avec un fait de « décadence ». Les historiens nous ont montré, par exemple, que la fameuse « décadence de l’Empire Romain », trop souvent et à tort comparée avec notre situation, s’accompagnait d’une régression des « formes » de civilisation : techniques, institutions, villes, infrastructures, échanges, etc.

Toujours de plus en plus de routes, d’usines, d’avions, d’écoles, d’hôpitaux, de livres, de pollution et d’êtres humains. Troisième paradoxe : plus la « structure » explose, moins ses assises idéologiques et morales semblent assurées. On assiste en parallèle à une explosion des formes de civilisation, et à une implosion des valeurs, des idéologies et surtout de tous les fondements moraux et spirituels qui confèrent un « sens » englobant aux sociétés.

Quatrième paradoxe : si l’on se contente même de considérer le secteur de la pure économie, on observe une crise des mécanismes mondiaux de libre-échange commerciaux et monétaires, mais en même temps une irrésistible progression des technologies et de l’organisation commerciale et scientifique de l’humanité. Cinquième paradoxe : à l’heure où l’effondrement des taux de fécondité partout dans le monde (commencé en France au XVIIIe siècle et dans le Tiers-monde ces dernières années) n’a encore donné lieu à la dénatalité que dans les seuls pays industriels, la population mondiale, du fait d’une loi arithmétique simple à saisir, continue de croître à un rythme exponentiel [1].

Ces cinq paradoxes sont inquiétants. Au lieu de vivre des déclins globaux et linéaires comme les autres civilisations qui nous ont précédés, nous subissons ce que l’on pourrait nommer un « déclin emboîté dans une expansion ». Comme si la civilisation occidentale était une machine devenue folle, son centre implose tandis que sa périphérie explose. L’Europe régresse, l’Occident se répand. Le sens disparaît, les formes croissent. Le « sang » s’évapore, mais les veines se ramifient en réseaux de plus en plus vides. De moins en moins de cerveau, mais de plus en plus de corps et de muscles. De moins en moins d’humanité, mais de plus en plus d’hommes. De moins en moins de cultures, mais de plus en plus de civilisation. Tout cela ressemble étrangement à une prolifération cancéreuse. Un cancer, en effet, c’est le déclin de la différenciation qualitative des cellules au profit du triomphe de la reproduction quantitative.

La logique profonde de l’Occident, à travers l’égalitarisme social, la conversion de toutes les cultures aux mêmes modèles politiques et économiques, à travers la rationalisation de l’existence que ne peuvent même pas éviter les régimes qui, dans leurs doctrines, la combattent, c’est depuis ses fondements la réduction de l’organique au mécanique.

Le suprême paradoxe de l’Occident, c’est que son assomption est, sous l’apparence de la croissance et de la juvénilité, une entropie, c’est-à-dire une homogénéisation croissante des formes de vie et de civilisation. Or, la seule forme véritable du déclin, comme nous l’enseignent l’astrophysique et la biologie, c’est précisément l’entropie : croissance cancéreuse des cellules indifférenciées ou, selon le deuxième principe de la thermodynamique, déperdition d’énergie par homogénéisation. De ce point de vue, l’essence de l’Occident, c’est le déclin, puisque sa raison d’être est l’uniformisation des formes-de-vie humaines. Et l’essence du « progrès », c’est l’entropie. La multiplication explosive des technologies vient masquer ce déclin à ses propres protagonistes, exactement comme, dans le processus tragique de rémission des cancéreux, la prolifération des cellules indifférenciées donne, pour quelque temps, l’illusion de la santé et de la croissance organique. L’Occident est un vieillard qui se prend pour un adolescent.

Mais, dans la mesure où cette civilisation occidentale entre dans son « troisième âge », connaît à la fois un triomphe de ses formes, de ses quantités, de son expansion statistique et géographique mais un épuisement de son sens, de son idéologie, de ses valeurs, on peut se demander si elle n’est pas au bord de la résolution de ce déclin qu’elle porte en elle. Hypothèse : ce serait toute la Terre alors qui entrerait dans le temps du déclin, puisque, pour la première fois, toute une civilisation l’unifie, une civilisation minée de l’intérieur. La civilisation occidentale ressemble aux arbres de Paris : ils continuent à pousser alors même qu’ils sont rongés.

On peut considérer que l’uniformisation de la Terre entière sous la loi d’une seule civilisation – politique, économique et culturelle – est un processus bio-cybernétique, puisqu’il s’agit, comme le montrèrent Lupasco et Nicolescu, d’une homogénéisation d’énergies. Pour l’instant cette entropie est « expansive » ; elle sera un jour, comme toute entropie dans sa phase n° 2, implosive. Et n’allons pas croire, comme l’imagine Lévi-Strauss, que de « nouvelles différences » et de nouvelles hétérogénéités puissent surgir au sein d’une civilisation mondiale devenue occidentale [2]. Il ne s’agirait que de spécificités superficielles, des folklores ou des « variantes ». Et, dans la mesure où cette accession historique de l’humanité à une seule et même civilisation occidentale, démocratique, prospère, individualiste et égalitaire constitue le projet des idéologies du Progrès depuis plus d’un siècle, qu’elles soient socialistes ou libérales, ne doit-on pas se demander si l’idée même de Progrès ne serait pas la figure centrale du Déclin ? La matière et l’essence du Progrès, c’est l’accès de tous les hommes à la même condition et à la même morale sociale, réputée universelle. En ce sens, les doctrines progressistes, sécularisant les religions monothéistes de la vérité révélée, entament un processus de fin de l’histoire, de fin des histoires de chaque peuple.

Nous entrevoyons cette fin de l’histoire aujourd’hui : statu quo planétaire par la menace thermonucléaire, condominium soviéto-américain sur le monde qui gèle les indépendances nationales, « gestion » techno-économique et financière d’une économie mondiale qui uniformise les modes de production et de consommation, etc. On ne cesse de dire, après Alvin Toffler, que nous entrons dans la « troisième révolution industrielle » ; c’est vrai, mais ne perdons pas de vue néanmoins cet étonnant paradoxe : au fantastique bouleversement des formes socio-économiques correspond la glaciation des formes politiques et « historiques ». Nous vivons une « mutation immobile ». Tout vibre (technologies, rapports sociaux et économiques) mais rien ne « bouge » (géopolitique) ; ou plutôt rien ne bouge encore. Et, comme la conscience historique, les idées et les valeurs, elles aussi, congèlent.

Derrière son triomphe, la civilisation occidentale voit aujourd’hui son ressort brisé : ses mythes fondateurs et ses idéologies dépérissent et se sclérosent. Le progressisme, l’égalitarisme, le scientisme, le socialisme ont désenchanté leurs partisans et ne mobilisent plus les énergies. Les modèles politiques d’une civilisation quantitative, tout entière fondée sur l’économie, ont produit à l’Est le totalitarisme tyrannique, à l’Ouest le totalitarisme doux et despotique de la société de consommation prévu par Tocqueville, et dans le Tiers-monde, l’ethnocide et le paupérisme de masse, ce dernier masqué par la triste mystique du « développement ». Devenues anti-révolutionnaires, les idéologies occidentales, à l’image de cette civilisation néo-primitive qu’elles représentent, convergent aujourd’hui dans un social-libéralisme tiède, cynique, sans projet, gestionnaire, inessentiel, rassemblé autour de la vulgate académique des « Droits de l’Homme », dont Claude Polin a bien montré l’inanité et l’inefficacité [3]. Privée de toute transcendance, organisée dans son principe autour du rejet de toute référence au spirituel, la civilisation occidentale est l’organisation technico-rationnelle de l’athéisme. Or, mutilée de ses dieux, quels qu’ils soient, une culture humaine se condamne à terme, même si par ailleurs brille l’éclat de Mammon, même si l’accumulation technologique, la progression nominale des revenus ou les « progrès de la justice sociale » donnent l’illusion de la vitalité.

Mais cette ascension de l’économie et de la technique, au nom de quoi la prendre pour une amélioration ? Il est facile de démontrer, par exemple, que les processus mentaux de la société de consommation, même du point de vue de l’intelligence gnoso-praxique et technicienne, ne sont pas nécessairement plus élaborés que ceux des sociétés traditionnelles. La société technicienne voit, concrètement, décliner l’incorporation de « spirituel » (Evola) ou d’« être » (Heidegger), et même peut-être aussi d’intelligence dans ses formes de vie [4]. Et, paradoxalement, puisque le monde, contrairement aux vues chrétiennes n’est pas dualiste mais associe dans une apparente contradiction ce qu’il y a de plus immatériel et ce qu’il y a de plus biologique dans la même unité organique et vitaliste, il n’est pas étonnant qu’au déclin spirituel corresponde aussi le déclin de l’esprit de lignage, le déclin démographique. Conscience biologique et conscience spirituelle sont liées.

La séparation opérée par le dualisme chrétien entre Dieu et le monde a profondément marqué la civilisation occidentale, rompant avec l’unité du transcendant et de l’immanent de la tradition hellénique. Pénétrant l’inconscient collectif et les formes de civilisation, ce dualisme a progressivement donné lieu à un désenchantement et à une désacralisation du monde, à une civilisation schizophrène : d’où les séparations mutilantes entre l’Etat-Père-et-Juge et la société, entre la Loi et le peuple, entre les rationalités du libéralisme et du socialisme et l’élan vital « aveugle » (mais donc clairvoyant parce qu’« obscur ») des civilisations, entre l’individu érigé en monade et ses communautés, entre la légitimité apparente de l’Occident, c’est-à-dire cette « démocratie » dont tous (tyrans compris) se réclament sans en percevoir le sens, et les aspirations réelles des populations, entre la Technique figure dominante du temps, et l’idéologie.

Ces deux derniers points méritent des précisions. Le divorce entre la Technique, aujourd’hui prosaïque et désenchantée et l’idéologie fut souvent mal compris, notamment par Spengler et Jünger. Ce n’est pas, selon nous, la Technique qui constitue la cause du matérialisme, de l’uniformisme et de la déspiritualisation de l’Occident ; mais c’est l’idéologie occidentale elle-même qui a fait de cette Technique le moteur de sa logique mortifère. La Technique est désenchantée et non désenchantement dans son essence. La raison en est ce divorce entre l’essence de la Technique qui est, comme le vit Heidegger, poétique, lyrique, faustienne, donc spirituelle et « artistique », et les idéologies dominantes en Occident qui n’assignent à cette Technique que le prosaïsme mécanique de la domestication par le bien-être et la finalisent comme « technologie du bonheur individuel ». Si la fusée Ariane ne fait pas rêver alors qu’elle le devrait, qu’elle devrait représenter pour notre imaginaire la « transfiguration des dieux », c’est parce que sa finalité est la retransmission des émissions de télévision, c’est-à-dire l’expression du « banal » le plus plat.

Et lorsque Gilbert Durand en appelle à la renaissance des ombres de l’imaginaire, seules capables peut-être d’affronter le désenchantement de la techno-société de consommation, ce n’est pas dans la consommation du passé, dans les musées, dans les études, dans les nostalgies, dans les mythes mis en fiches informatiques qu’elles pourront être retrouvées. C’est paradoxalement dans la contemplation brute des ordinateurs eux-mêmes, dans les fusées et les centrales, bref dans une Technique qui porte en elle le plus grand potentiel de rêve que l’humanité ait pu trouver et qui est aujourd’hui neutralisée, déconnectée, par des idéologies et des modèles sociaux tout entiers dominés par la petitesse domestique et la froide logique comptable des bureaucraties.

La deuxième conséquence grave du dualisme occidental porte sur le divorce entre le régime politique officiel (la fameuse « démocratie ») et la manière dont ce régime est concrètement ressenti, est socialement vécu par les prétendus « citoyens ». Nous ne pouvons ici qu’énumérer sans les développer les effets de ce divorce : non-représentativité radicale de la classe politique, toute-puissance des féodalités minoritaires (corporations syndicales, médias, réseaux bancaires, corps technocratiques), simulacre de participation électorale des citoyens au pouvoir par le caractère inessentiel des enjeux des scrutins, volonté constante des partis politiques de détourner à leur profit l’opinion réelle du peuple, etc. Plus que jamais, l’opposition entre pays réel et pays légal demeure la règle. Fondé sur la souveraineté du peuple, l’Occident l’établit moins encore que les sociétés traditionnelles tant décriées comme tyranniques. Dans cette affaire, le plus grave n’est pas l’absence de « démocratie » (mieux vaudrait à tout prendre un pouvoir qui reconnaisse officiellement l’impossibilité de la démocratie et qui fonde la souveraineté sur – par exemple – une autocratie sacralisée) mais la schizophrénie endémique, le mensonge permanent d’un système de pouvoir qui, à l’Est comme en Occident, tire sa légitimité d’un principe (le Peuple souverain) qui non seulement n’est pas appliqué, mais dont la principale préoccupation des classes dirigeantes est d’en interdire l’application.

En effet, que craignent et que combattent le plus les partis, les syndicats, les grands corps, les médias progressistes (et en URSS le PCUS) sinon la démocratie directe, sinon le césarisme référendaire où l’avis brutal du peuple s’exprime sans ambages ? Et pourquoi redoutent-ils tant ce peuple ? Parce qu’ils savent bien que dans ses profondeurs l’humanisme, l’égalitarisme éclairé, le cosmopolitisme déraciné n’ont pas de prise. Ils savent qu’au sein du peuple « ignorant », livré à lui-même sans l’encadrement des « élites » syndicales, partitocratiques et journalistiques, vivent toujours des valeurs et des aspirations qui ne correspondent pas à ce que les scribes, les technocrates, les politiciens et les prêtres attendent.

Ceux-là, qui tiennent la position d’« élites européennes » mais qui n’en ont pas la carrure, en proie au vide intellectuel et idéologique, se rallient comme à une bouée de sauvetage à la vulgate occidentale. La « droite » et la « gauche » politique font converger leurs discours appauvris dans le même atlantisme socio-libéral. Avec impudence, la gauche française, après l’échec prévisible de son « socialisme », accomplit les funérailles discrètes de celui-ci et se nomme porte-parole du capitalisme et de l’individualisme, abandonnant définitivement tout discours révolutionnaire. Ainsi naît, sur le plan idéologique comme sur le terrain politicien, une « gauche-droite », nouveau parti unique des démocraties occidentales, qui communie dans l’atlantisme, la défense de l’Occident (thème jadis des crypto-fascistes), le reaganisme, la philosophie sommaire des Droits de l’Homme et le conservatisme.

Cette « gauche-droite » idéologique et politique ne se caractérise pas seulement par son occidentalisme mais par sa dérive anti-européenne masquée par un anti-soviétisme primaire et un discours apparemment pro-européen. Il s’agit de nier toute spécificité et toute indépendance à l’Europe en la désignant comme simple zone (et comme bouclier) de l’Occident atlantique [5].

Or il se trouve que, pour la première fois sans doute dans son histoire, l’Europe n’a plus les intérêts de l’Occident (culturels, géopolitiques et économiques) et qu’un découplage de l’Europe et de l’Occident américanomorphe est devenu nécessaire. C’est précisément parce qu’elle participe exclusivement de la civilisation occidentale – qui fut jadis européenne mais qui ne l’est plus – que l’Europe est entrée en décadence.

Les figures de la décadence européenne sont connues. Rappelons-les pour mémoire : cette civilisation qui est toujours virtuellement la plus dense et la plus puissante de la Terre, gît, comme Gulliver enchaîné, démembrée par le condominium soviéto-américain. Privée d’indépendance politique, futur champ clos d’un affrontement entre les deux Super-Gros, l’Europe vit avec la perspective de son génocide nucléaire. Le « jour d’après » ne concerne pas, en réalité, nos deux protecteurs. Victime d’une guerre économique qui la désindustrialise, en proie au centre à la colonisation et à l’occupation et, à l’ouest, à la déculturation et à l’exploitation, l’Europe est également en chute démographique. Dans tous les domaines, après avoir explosé, l’Europe, comme un trou noir, implose. Elle entre, comme après la chute de Rome, dans un nouvel âge sombre.

Mais la décadence européenne est moins grave et n’apparaît pas de même nature que le « déclin explosif » qui porte l’Occident. Ce dernier, répétons-le, est le déclin ; il porte en lui le dépérissement de toutes choses. Le déclin d’un organisme est sans rémission, parce qu’il touche ses fondements et son principe. L’Occident a un principe, abstrait, c’est l’idéologie (américanisme ou soviétisme, tous deux sécularisations du christianisme). Or l’Europe n’est pas un principe, mais un peuple, une civilisation, une histoire, de nature vivante et organique et non pas mécanique. En ce sens l’Europe n’est qu’en décadence. Elle traverse un âge sombre dont elle peut se remettre. Elle est malade et peut se guérir par auto-métamorphose, alors que l’Occident est inguérissable parce qu’il ne peut pas se métamorphoser, parce qu’il obéit à une logique linéaire, ignorant tout polymorphisme. Comme le formule l’historien Robert Steuckers, l’Occident américain est l’alliance de l’Ingénieur et du Prédicateur ; l’Occident soviétique est l’alliance de l’Ingénieur et de l’Idéologue. Or l’Idéologue et le Prédicateur perdent, en ce moment même, leur légitimité, leur mystique, leur enchantement. Le travail de l’Ingénieur, qui n’était fondé que sur la corde raide de leurs discours et qui continue, pour un temps encore, par effet inertiel, son processus, est condamné à terme parce qu’il n’est plus alimenté. L’Europe, en revanche, est l’alliance de l’Ingénieur et de l’Historien. Le discours de ce dernier, irrationnel, fondé sur les profondeurs de l’imaginaire, peut sans doute entrer en crise comme aujourd’hui, mais il est inépuisable parce qu’il peut se régénérer selon le principe dionysiaque de perpétuelle efflorescence.

L’Europe n’est que provisoirement liée au discours occidental. Ses « principes de vie » sont multiples : un peuple ne doit pas son existence, à l’inverse de l’Occident américain ou soviétique, à un mécanisme idéologique, à une légitimité « politique » qu’il faut sans cesse justifier, ou, pire encore, à la logique quantitative de l’économie. Pour survivre, un vrai peuple – cas de l’Europe et de nombreuses civilisations du « Tiers-monde » – n’a rien « à prouver ». L’Occident, lui, doit sans cesse « prouver » ; or, c’est précisément ce qu’il ne peut plus faire…

La décadence de l’Europe est liée aux effets de la civilisation occidentale, qu’il s’agisse de l’américanisme et du soviétisme. Mais, paradoxalement, le déclin déjà commencé de cette civilisation, même si dans un premier temps paraît être la cause de la décadence européenne, sera, dans un second mouvement, la condition d’une régénération de la culture européenne.

La condition d’une renaissance européenne doit être trouvée dans une auto-métamorphose comme notre histoire en connut plusieurs : abandon des idéologies occidentales et naissance de nouveaux fondements que nous ne connaissons pas encore, qui ne peuvent être qu’irrationnels et spirituels, et qui, eux aussi, n’auront qu’un temps.

Mais la civilisation normalisée, ayant transformé en morale prosaïque et réglementaire ses propres principes spirituels fondateurs, ne laisse plus d’espace à la création de valeurs mobilisatrices. Le narcissisme devient la destinée d’individus qui s’isolent dans le présentisme face à une société devenue autonome, dont les normes n’ont d’autres fins qu’elles-mêmes. Dans ces conditions, peut-on considérer comme un « retour du sens », comme une réponse spontanée de la société aux structures normalisatrices, les multiples manifestations contemporaines qui, dans leurs « explosions », font apparemment échec à la transparence rationnelle des discours et à la froideur des mécanismes techno-économiques ? Les phénomènes récents de libéralisation des mœurs, l’inventivité des groupes qui viennent en « décalage » où la sociologie pense découvrir de nouveaux types de rapports humains, le mouvement diffus de réenracinement culturel qui semble annoncer un réveil des cultures populaires contre la culture marchande de masse, etc., tout cela augure-t-il un renouveau d’un « paganisme social » contre la normalisation des Etats-Providence ? Ou bien n’assistons-nous pas à la naissance de « soupapes de sécurité », comme des porosités dans le corps de la norme par où s’échapperaient, en quantités programmées, des énergies virtuellement dangereuses qui se verraient récupérées et neutralisées, transformées en « distractions », reproduites comme « loisirs » ? Il est difficile de répondre. Cependant on ne peut s’empêcher de noter que notre époque voit coexister deux phénomènes inverses, l’un de renforcement des normes techno-économiques, l’autre de libération des morales privées. L’hétéronomie sociale répond à l’autonomisation des règles non-économiques d’existence. Ce parallélisme, qui n’est pas forcément un hasard, nous incite à considérer très attentivement la fonction des mouvements de libération et d’innovation des mœurs, sans cependant négliger les espoirs qu’ils peuvent aussi susciter. Quoiqu’il en soit, pour répondre à ce désir de normalité, devenue normalisation effective, où nous enferme l’idéologie occidentale, je suis enclin à fonder plus d’espoir sur les peuples que sur les sociétés, ces peuples que mettent en branle non pas des « vibrations » de mœurs mais des mouvements de l’histoire. Or l’Europe, avant d’être une société, n’est-elle pas d’abord un peuple ?

Paradoxalement, la chance de l’Europe réside peut-être dans sa vieillesse qui peut se transformer en jeunesse : l’Europe touchée la première par la civilisation occidentale, réagira peut-être la première contre elle. En ce cas, la décadence serait un facteur d’anti-déclin, et la sénescence, un facteur d’expérience et de rajeunissement : revenus de tout, désenchantés, les néo-européens des jeunes générations qui, dans leur « docte ignorance », ne veulent même plus savoir ce que politique, démocratie, égalité, Droits de l’Homme, développement, etc. signifient, qui ne croient plus dans le prométhéisme vulgaire des mystiques socialistes ou capitalistes, reviennent, du fait de cette apparente dépolitisation, aux choses essentielles : « nous ne voulons pas mourir, avec notre peuple, écrasés par une guerre atomique en Europe dont les enjeux ne sont pas les nôtres ; nous ne voulons pas nous « engager » auprès d’une droite ou d’une gauche, d’un occidentalisme ou d’un soviétisme qui ne sont que les visages faussement antagonistes du même totalitarisme ». Ce discours est fréquent dans la jeunesse. Tant mieux ; c’est celui de l’« Anarque » d’Ernst Jünger. C’est un discours révolutionnaire et engagé sous des apparences de désengagement et d’incivisme. C’est l’attitude des neutralistes allemands qui n’expriment nullement une démission, mais une prodigieuse énergie, l’éternelle ruse du peuple qui sait qu’on peut se relever d’un « régime politique » mais pas d’un holocauste.

La renaissance arborescente, rusée ou inconsciente, des vitalités populaires de toutes natures contre l’ordre froid des planificateurs ou des libéraux, des centralisateurs ou des décentralisateurs, des politiciens, des « humanistes », des prêtres, des professeurs, des socialismes, des libéralismes, des fascismes – et même des « anarchismes »… – contre les règlements, les réseaux, les programmes et les circuits, contre l’égalité et l’inégalité, la justice et la tyrannie, la liberté et l’oppression, la démocratie et le despotisme, la société permissive ou le totalitarisme, bref contre tous ces faux contraires, ces fausses fenêtres des idéologies occidentales dont le dessein commun est, comme jadis Moïse, d’imposer leur Loi contre la vie et le réel, cette renaissance donc, constitue aujourd’hui, notamment dans les jeunes générations, la principale force de l’anti-déclin. En-dehors des Etats et des institutions officielles des pays occidentaux qui sont devenus aujourd’hui des forces de dépérissement, il faut parler d’une résistance populaire. Résistance aux décadences, au social-étatisme, aux plats pré-cuisinés des angélismes humanitaires et des croyances progressistes, résistance de la sagesse dionysienne face à la folie prométhéenne des niveleurs, résistance multiforme dont l’indifférence croissante envers la politique n’est qu’un aspect.

Ce vitalisme social n’est pas un désengagement, mais un engagement. Dans un monde où tout ce qui se veut légitime et institué en appelle au narcissisme de masse, au travail aliéné, au présentisme, au machinisme, au déracinement, de nouvelles énergies apparaissent spontanément et, malgré les pressions des pouvoirs et des pédagogies, osent « faire de la musique sans solfège ».

Fils de la décadence, les néo-européens, nouveaux barbares, ne connaissent même plus la vulgate du moralisme humanitaire occidental. C’est là l’effet pervers – et de notre point de vue positif – du déclin de l’éducation culturelle en Europe : sous prétexte d’égalité et d’universalisme, l’idéologie dominante a négligé l’enseignement de la culture élitaire. Mais elle a jeté le bébé avec l’eau du bain. Les jeunes générations se retrouvent peut-être déculturées, privées de mémoire, ce qui était le but recherché par les professeurs de déracinement, mais également – ce qui est sans doute un événement considérable – libérées de la scholastique et des tabous des idéologies mortifères de l’Occident. Les grands concepts sacrés (Egalité, Démocratie, Politique, Liberté, Economie, Développement, etc.), responsables du déclin, flottent désormais comme des corps morts dans le panthéon mental des jeunes générations.

De deux choses l’une alors : ou bien cette fin radicale de la « culture classique » (à laquelle appartiennent malgré tout toutes les catégories politiques actuelles et toute la mystique égalitaire de l’Occident) ne donnera lieu qu’au vide et à l’immersion dans le néo-primitivisme, ou bien elle laissera surgir le fond assaini du psychisme européen, le fond issu de notre « instinct grec ». Au diagnostic apparemment pessimiste de « fin de l’histoire » qui semble toucher les Européens, on peut objecter sans doute qu’à l’étage du quotidien, de l’intensité de la vie des sociétés, les « histoires » continuent de dérouler leurs stratégies et qu’il ne faut pas jouer les Cassandre. Mais, privées de la dimension « historiale » (et non pas « politique » puisque « politique », « individualisme » et « fin de l’histoire » vont ensemble) de leur existence, démunies de perspective souveraine, les sociétés européennes pourraient-elles mêmes encore connaître dans leurs dynamiques privées et quotidiennes, dans l’énergie secrète du peuple, « des » histoires, des aventures, des pulsions créatrices ?

Nul ne peut répondre. Deux repères positifs, deux puissants facteurs de régénération peuvent néanmoins être définis au sein même de la décadence. Premier repère : le foisonnement dionysiaque de nouveaux comportements sociaux parallèles, sécessionnistes, sensuels, liés à une renaissance contemporaine de l’esthétique européenne, qui biaisent les institutions, les savoirs institués, les réseaux technocratiques, et que la sociologie de Maffelosi met en lumière, constituent à la fois le signe que la moralité réglementée, que le bourgeoisisme technomorphe de la civilisation occidentale (c’est-à-dire du déclin) butent sur l’inertie du peuple, mais aussi qu’on assiste à un regain de l’imaginaire, de l’irrationnel, de forces quotidiennes inconscientes de leur puissance. Ces forces sont celles qui donnent aux nations de grands artistes, de grands entrepreneurs. Comme la graine pendant l’hiver, nous devons coûte que coûte espérer que germent les énergies de la société civile. Demain, elles peuvent être fécondées par une souveraineté à venir, si le Destin qui ne reste jamais longtemps muet le décide.

Deuxième repère. A ce facteur de régénération intérieure, vient s’ajouter un motif possible de régénération extérieure. Il s’agit paradoxalement du grand « risque » de voir la civilisation progressiste et mondiale de l’Occident sombrer dans la crise géante. Le déclin latent deviendrait, au sens de Thom, catastrophe. En effet, à la période actuelle d’auto-résolution des crises par une fuite technologique en avant, à la macro-stabilité du système occidental, peut fort bien succéder une déstabilisation assez brutale. Nous nous dirigeons de fait vers une fin de siècle où vont converger des évolutions dont le parallélisme est pour l’instant facteur de « croissance » (cancéreuse) mais dont la rencontre, et la fusion, risquent d’être la cause d’un déséquilibre géant et planétaire. Ces « lignes évolutives » sont : les déséquilibres économiques croissants provoqués par le « développement » néo-colonial du Tiers-Monde, les effets cumulés du gel géostratégique (statu quo) imposé par les superpuissances combiné avec la sophistication et la densification des armements hyperdestructifs, la continuation de la déchéance de la démocratie à l’Ouest comme à l’Est, l’écart démographique Nord-Sud qui se creuse, l’écart population-ressources dans les pays pauvres, la montée des forces d’auto-affirmation nationales et religieuses dans le Tiers-monde parallèle au renforcement d’une technostructure mondiale, etc.

Notre temps est dominé par la menace d’un « point de rupture » qui se profile à l’horizon de la fin du XXe siècle, où l’humanité pléthorique se heurtera à des défis convergents à la fois alimentaires, écologiques, géopolitiques, etc. Or, aucune société traditionnelle ne peut les résoudre. Le retour à un modèle « holiste » et anti-technique de civilisation est impossible. Sommes-nous condamnés à la normalité occidentale ? L’ambiguïté de la modernité se reconnaît à ce qu’elle s’instaure comme seul remède des maux qu’elle a suscités. Pourtant, et pour ne donner que l’exemple de l’économie, il serait intéressant de prêter l’oreille à des nouvelles doctrines qui tentent de résoudre cette contradiction ; elles nous semblent bien plus originales que l’imposture intellectuelle du retour d’Adam Smith sous le visage publicitaire des « nouveaux économistes ». Ces nouvelles doctrines auxquelles je fais allusion, défendues en France par François Perroux, André Grjebine, François Partant, etc., préconisent l’abandon, non pas de l’industrie et de la technologie, mais de la norme universelle d’un marché et d’un système d’échange et de production planétaires. Elles se prononcent pour la construction progressive de zones « autocentrées », où les unités culturelles, politiques, économiques et géopolitiques se recouvriraient, où le productivisme marchand, le contenu des « besoins » humains, et la place de l’économique dans la société seraient repensés de fond en comble. Il s’agit, en quelque sorte, de penser une modernité qui ne soit plus mondialement normative.

Brutale ou progressive, la vraie crise est devant nous. Ou bien elle débouche sur le déclin définitif, le baiser des mégatonnes, le grand soleil nucléaire qui peut fort bien illuminer la fin de ce siècle du feu de l’holocauste des vertébrés supérieurs, ou bien, en-dehors de cette perspective à la fois terrifiante et très esthétique, la civilisation occidentale, butant sur cette « convergence des évolutions », ne pourra plus physiquement continuer à fonctionner. Faute de l’avoir envisagé sereinement, nous serions alors contraints d’organiser, au bord du tombeau, l’autarcie économique, la post-démocratie, bref de nouveaux principes politiques de vie en société. Ces principes ne seraient certainement plus ceux du progressisme occidental. Chaque région du monde improviserait sa solution…

Alors, pour éviter une telle improvisation, il appartient peut-être aux intellectuels éclairés, ceux qui aujourd’hui échappent aux grandes dogmatiques ridées de l’humanisme, du libéralisme, du socialisme, etc., de réfléchir à ces nouveaux principes, à des valeurs post-modernes capables de prendre le relais de cette longue procession d’illusions qui se confondent aujourd’hui avec le déclin et qui forment encore, hélas, le corps de cette vulgate occidentale qui tient lieu de savoir aux élites européennes.

notes

[1] Cf. sur ce point, Alain Girard, L’homme et le nombre des hommes, PUF, 1984.

[2] Claude Lévi-Strauss, Paroles données, Calmann-Lévy, 1984.

[3] Claude Polin, L’esprit totalitaire, Sirey.

[4] Julius Evola, Les hommes au milieu des ruines, Trédaniel, 1984.

[5] Cf. à ce propos, Laurent Joffrin, La gauche en voie de disparition, Seuil, 1984.

Ce texte est extrait de la brochure de Guillaume Faye, L’Occident comme déclin, 1985. Les caractères gras ont été ajoutés par le compilateur.

Autre période où l’épistolier se montre particulièrement prolifique : les années d’exil au Danemark. La plainte, et son revers, l’agression, forment la véritable toile de fond de la correspondance. En 1945, il commente ainsi son sort, alors que Le Monde a publié dès avril 1945 les premiers témoignages des rescapés des camps nazis : “Je crois que rien d’aussi monstrueux aucun fanatisme aussi enragé ne se soit jamais abattu sur une sorte d’hommes, ni juifs, ni chrétiens, ni communards n’ont connu une unanimité d’Hallali aussi impeccable.” Le ton est donné : l’Histoire est passée au filtre des récits délirants, des haines obsessionnelles qui font de Céline une victime sacrificielle, aux prises avec une “ménagerie de monstres” déchaînés. Son séjour au Danemark est transfiguré en un tableau qui tient à la fois de Shakespeare, de Breughel, et d’Ensor : La Baltique : “La Baltique est pas regardable. La Sépulcrale je l’appelle et les bateaux rares, des cercueils, les voiles : des crêpes.” Staegersallee, où il a logé : “C’est le nid, le repaire, la taverne des sorcières maléficieuses” ; Karen Jensen, qui l’a hébergé : “une sorcière de Macbeth, en plus pillarde, canaille”. Korsor, où il habite trois ans, “une sévérité de mœurs et de paroles et d’allure à faire crever 36 Calvins”.

Autre période où l’épistolier se montre particulièrement prolifique : les années d’exil au Danemark. La plainte, et son revers, l’agression, forment la véritable toile de fond de la correspondance. En 1945, il commente ainsi son sort, alors que Le Monde a publié dès avril 1945 les premiers témoignages des rescapés des camps nazis : “Je crois que rien d’aussi monstrueux aucun fanatisme aussi enragé ne se soit jamais abattu sur une sorte d’hommes, ni juifs, ni chrétiens, ni communards n’ont connu une unanimité d’Hallali aussi impeccable.” Le ton est donné : l’Histoire est passée au filtre des récits délirants, des haines obsessionnelles qui font de Céline une victime sacrificielle, aux prises avec une “ménagerie de monstres” déchaînés. Son séjour au Danemark est transfiguré en un tableau qui tient à la fois de Shakespeare, de Breughel, et d’Ensor : La Baltique : “La Baltique est pas regardable. La Sépulcrale je l’appelle et les bateaux rares, des cercueils, les voiles : des crêpes.” Staegersallee, où il a logé : “C’est le nid, le repaire, la taverne des sorcières maléficieuses” ; Karen Jensen, qui l’a hébergé : “une sorcière de Macbeth, en plus pillarde, canaille”. Korsor, où il habite trois ans, “une sévérité de mœurs et de paroles et d’allure à faire crever 36 Calvins”.

En apparence l’erreur d’Oswald Spengler fut immense : il annonçait pour le XXe siècle le déclin de l’Occident, alors que nous assistons tout au contraire à l’assomption de la civilisation occidentale, à l’occidentalisation de la Terre, à la généralisation de cet « Occident » auto-instauré comme culture du genre humain, dont, suprême paradoxe, les nations néo-industrielles de l’Orient constitueront peut-être d’ici peu l’avant-garde. En apparence toujours, c’est au déclin de l’Europe que nous sommes conviés. Montée en puissance de l’Occident et perte de substance de l’Europe : les deux phénomènes sont sans doute liés, l’un entraînant l’autre. Tout se passe comme si, après avoir accouché de l’Occident, répandu aujourd’hui sur toute la planète, l’Europe épuisée entrait dans un nouvel âge sombre.

En apparence l’erreur d’Oswald Spengler fut immense : il annonçait pour le XXe siècle le déclin de l’Occident, alors que nous assistons tout au contraire à l’assomption de la civilisation occidentale, à l’occidentalisation de la Terre, à la généralisation de cet « Occident » auto-instauré comme culture du genre humain, dont, suprême paradoxe, les nations néo-industrielles de l’Orient constitueront peut-être d’ici peu l’avant-garde. En apparence toujours, c’est au déclin de l’Europe que nous sommes conviés. Montée en puissance de l’Occident et perte de substance de l’Europe : les deux phénomènes sont sans doute liés, l’un entraînant l’autre. Tout se passe comme si, après avoir accouché de l’Occident, répandu aujourd’hui sur toute la planète, l’Europe épuisée entrait dans un nouvel âge sombre.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Wird heute über die Konservative Revolution gesprochen, fallen den meisten wohl als erstes Oswald Spengler, Ernst Jünger oder Carl Schmitt als zentrale Theoretiker dieses Zirkels ein. Des weiteren Namen wie Stefan George oder Gottfried Benn, welche zuvorderst durch ihre lyrischen Werke bestachen und mit selbigen fester Bestandteil des Literaturkanons sind. Häufig unter den Tisch fällt aber Ernst von Salomon – völlig zu Unrecht.

Wird heute über die Konservative Revolution gesprochen, fallen den meisten wohl als erstes Oswald Spengler, Ernst Jünger oder Carl Schmitt als zentrale Theoretiker dieses Zirkels ein. Des weiteren Namen wie Stefan George oder Gottfried Benn, welche zuvorderst durch ihre lyrischen Werke bestachen und mit selbigen fester Bestandteil des Literaturkanons sind. Häufig unter den Tisch fällt aber Ernst von Salomon – völlig zu Unrecht.

La nouvelle droite italienne est essentiellement un mouvement de pensée qui s'est constitué à partir de la seconde moitié des années 70, en partie sous l'influence de la nouvelle droite française, en partie à la suite de l'évolution de quelques centaines de jeunes gens, déçus par leurs expériences au sein des droites ou des extrêmes droites italiennes. C'est aujourd'hui un groupe qui travaille surtout dans les milieux culturels et intellectuels, en éditant toute une série de publications, revues et livres, dont, surtout, notre mensuel Diorama letterario et notre revue théorique trimestrielle Trasgressioni. Ce groupe tente de jeter les fondations d'une nouvelle idéologie qui s'oppose simultanément à la pensée libérale, aujourd'hui hégémonique en Europe, et à ce qui reste encore du vieux rêve marxiste. Ce groupe se divise en deux sous-groupes majeurs: un groupe militant de quelque 150 personnes, qui travaille sans relâche à élaborer cette idéologie nouvelle, et un groupe plus vaste de sympathisants (1500 personnes), qui diffusent les résultats des travaux des précédents dans leur milieu. Ces sympathisants diffusent donc les revues et les livres que nous éditons.

La nouvelle droite italienne est essentiellement un mouvement de pensée qui s'est constitué à partir de la seconde moitié des années 70, en partie sous l'influence de la nouvelle droite française, en partie à la suite de l'évolution de quelques centaines de jeunes gens, déçus par leurs expériences au sein des droites ou des extrêmes droites italiennes. C'est aujourd'hui un groupe qui travaille surtout dans les milieux culturels et intellectuels, en éditant toute une série de publications, revues et livres, dont, surtout, notre mensuel Diorama letterario et notre revue théorique trimestrielle Trasgressioni. Ce groupe tente de jeter les fondations d'une nouvelle idéologie qui s'oppose simultanément à la pensée libérale, aujourd'hui hégémonique en Europe, et à ce qui reste encore du vieux rêve marxiste. Ce groupe se divise en deux sous-groupes majeurs: un groupe militant de quelque 150 personnes, qui travaille sans relâche à élaborer cette idéologie nouvelle, et un groupe plus vaste de sympathisants (1500 personnes), qui diffusent les résultats des travaux des précédents dans leur milieu. Ces sympathisants diffusent donc les revues et les livres que nous éditons. Nous estimons que les attitudes de toutes les parties en présence au Tyrol du Sud sont excessives. Nous sommes évidemment en faveur de la reconnaissance des droits de tous les groupes ethniques, de leur droit à vivre leur propre culture dans leur territoire propre. En même temps, nous croyons que le rapport qui existe aujourd'hui entre les communautés allemande et italienne du Tyrol du Sud doit se définir à partir d'une volonté réelle d'organiser une coexistence sur base de valeurs communes. Une telle harmonie existe en Finlande entre les communautés finnoise et suédoise ainsi que dans d'autres régions d'Europe. Il faut instituer un véritable bilinguisme des deux côtés. Il faut à tout prix se débarrasser de l'idée qui veut que lorsque l'on a pour voisins des gens différents de nous, ils sont automatiquement des ennemis. Il faut au contraire penser que tous ont le droit de vivre leurs traditions culturelles, de les maintenir, en s'appréciant mutuellement. Ce qui ne signifie pas, évidemment, que mœurs et styles de vie doivent se mélanger entre Italiens et Allemands, mais je ne pense pour autant qu'il faut que s'institue une sorte d'apartheid comme le voudraient, paraît-il, les uns et les autres. Notre position est très proche de celle de certains Verts du Tyrol du Sud, surtout celle de leur chef, Alexander Lange, qui, lui, s'est toujours prononcé pour le respect des droits des différentes cultures, en refusant tout affrontement et tout apartheid. Lui, le garmanophone, et moi, l'italophone, appartenons à la macro-culture européenne et avons intérêt à créer les conditions d'une coexistence harmonique et continue. Il n'y a aucune raison pour refuser l'autre, de manière primaire.

Nous estimons que les attitudes de toutes les parties en présence au Tyrol du Sud sont excessives. Nous sommes évidemment en faveur de la reconnaissance des droits de tous les groupes ethniques, de leur droit à vivre leur propre culture dans leur territoire propre. En même temps, nous croyons que le rapport qui existe aujourd'hui entre les communautés allemande et italienne du Tyrol du Sud doit se définir à partir d'une volonté réelle d'organiser une coexistence sur base de valeurs communes. Une telle harmonie existe en Finlande entre les communautés finnoise et suédoise ainsi que dans d'autres régions d'Europe. Il faut instituer un véritable bilinguisme des deux côtés. Il faut à tout prix se débarrasser de l'idée qui veut que lorsque l'on a pour voisins des gens différents de nous, ils sont automatiquement des ennemis. Il faut au contraire penser que tous ont le droit de vivre leurs traditions culturelles, de les maintenir, en s'appréciant mutuellement. Ce qui ne signifie pas, évidemment, que mœurs et styles de vie doivent se mélanger entre Italiens et Allemands, mais je ne pense pour autant qu'il faut que s'institue une sorte d'apartheid comme le voudraient, paraît-il, les uns et les autres. Notre position est très proche de celle de certains Verts du Tyrol du Sud, surtout celle de leur chef, Alexander Lange, qui, lui, s'est toujours prononcé pour le respect des droits des différentes cultures, en refusant tout affrontement et tout apartheid. Lui, le garmanophone, et moi, l'italophone, appartenons à la macro-culture européenne et avons intérêt à créer les conditions d'une coexistence harmonique et continue. Il n'y a aucune raison pour refuser l'autre, de manière primaire. Je voudrais maintenant vous poser une question d'ordre pratique... Chez nous, il est encore impensable d'amorcer un débat public entre gens de droite et gens de gauche. Comment avez-vous réussi ce coup de maître sur le plan pratique?

Je voudrais maintenant vous poser une question d'ordre pratique... Chez nous, il est encore impensable d'amorcer un débat public entre gens de droite et gens de gauche. Comment avez-vous réussi ce coup de maître sur le plan pratique? La signification des partis dans la société italienne aujourd'hui? Nous devons d'abord constater une importante désaffection de la population vis-à-vis des partis. J'en veux pour preuve le taux d'abstentions élevé lors des dernières élections municipales et régionales de mai 1990 ainsi que le vote pour les ligues régionalistes, qui refusent le système institutionalisé des partis, et pour les mouvements anti-institutionnels. Nous constatons donc un refus populaire de la domination des partis, alors que, malheureusement, le système italien est de plus en plus contrôlé par les partis. Il existe un mot que l'on utilise beaucoup en Italie, dont je ne connais pas la traduction ni en français ni en allemand, qui la lottizazione. Vocable qui désigne, en tous domaines, le partage entre les partis des postes de fonctionnaires à pourvoir. Ce qui permet de se ménager une clientèle ou d'influencer la télévision, la presse, les institutions universitaires, les banques, certains secteurs de l'économie, etc. Comme il y a, d'une part, accroissement incessant de la puissances des lobbies et, d'autre part, désaffection du public vis-à-vis des partis pourvoyeurs en personnel de ces mêmes lobbies, je crois qu'il est désormais possible d'organiser cet espace d'intersection où errent des masses d'électeurs qui ne croient plus aux messages idéologiques des partis ou sont mécontents de se voir exclus de certains emplois, en dépit de leurs qualités professionnelles.

La signification des partis dans la société italienne aujourd'hui? Nous devons d'abord constater une importante désaffection de la population vis-à-vis des partis. J'en veux pour preuve le taux d'abstentions élevé lors des dernières élections municipales et régionales de mai 1990 ainsi que le vote pour les ligues régionalistes, qui refusent le système institutionalisé des partis, et pour les mouvements anti-institutionnels. Nous constatons donc un refus populaire de la domination des partis, alors que, malheureusement, le système italien est de plus en plus contrôlé par les partis. Il existe un mot que l'on utilise beaucoup en Italie, dont je ne connais pas la traduction ni en français ni en allemand, qui la lottizazione. Vocable qui désigne, en tous domaines, le partage entre les partis des postes de fonctionnaires à pourvoir. Ce qui permet de se ménager une clientèle ou d'influencer la télévision, la presse, les institutions universitaires, les banques, certains secteurs de l'économie, etc. Comme il y a, d'une part, accroissement incessant de la puissances des lobbies et, d'autre part, désaffection du public vis-à-vis des partis pourvoyeurs en personnel de ces mêmes lobbies, je crois qu'il est désormais possible d'organiser cet espace d'intersection où errent des masses d'électeurs qui ne croient plus aux messages idéologiques des partis ou sont mécontents de se voir exclus de certains emplois, en dépit de leurs qualités professionnelles.

Chiamato a vivere il periodo magico del neo-idealismo sorto all’indomani del primo dopoguerra, Spirito aderì giovanissimo all’attualismo gentiliano, corrente di pensiero dalla quale si distaccò nel corso degli anni Trenta, senza però rinnegare alcuni dei suoi principi di fondo. Dopo essere stato considerato un “divulgatore entusiasta ed un apologeta instancabile dell’attualismo” col suo “Scienza e filosofia”, infatti, delineò quella che è considerata, non a torto, una posizione originale ed autonoma rispetto al pensiero gentiliano, collocandosi, con Guido Calogero, sul fronte della cosiddetta “sinistra attualistica”. Spirito mantenne nella sua analisi il principio gentiliano del “fare” (dell’atto) col chiaro intento di “demetafisicizzarlo” legandolo all’agire fattuale degli uomini che si ha nell’ambito del concreto orizzonte mondano. Spirito, impegnandosi nell’ambito della problematica gnoseologica, giunse a risultati differenti da Gentile e Croce, distanziandosi anche dalla tesi sostenuta dal suo amico Calogero, che sviluppò questo programma in senso etico. Spirito, infatti, grazie ai suoi studi riuscì ad affermare una serie di precetti, tra cui la non inferiorità della conoscenza scientifica rispetto alla conoscenza filosofica; l’impossibilità di sopprimere la scienza nella filosofia e la necessità di stabilire tra loro un’organica collaborazione. Questa sua concezione, che egli stesso definì “attualismo costruttore”, insomma, aveva come scopo di fare “sul serio scienza che sia filosofia e filosofia che sia scienza” in un costante nesso dialettico.

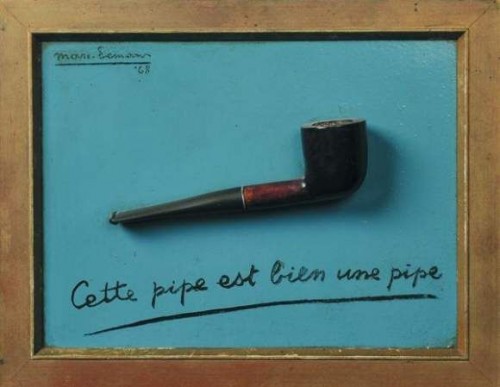

Chiamato a vivere il periodo magico del neo-idealismo sorto all’indomani del primo dopoguerra, Spirito aderì giovanissimo all’attualismo gentiliano, corrente di pensiero dalla quale si distaccò nel corso degli anni Trenta, senza però rinnegare alcuni dei suoi principi di fondo. Dopo essere stato considerato un “divulgatore entusiasta ed un apologeta instancabile dell’attualismo” col suo “Scienza e filosofia”, infatti, delineò quella che è considerata, non a torto, una posizione originale ed autonoma rispetto al pensiero gentiliano, collocandosi, con Guido Calogero, sul fronte della cosiddetta “sinistra attualistica”. Spirito mantenne nella sua analisi il principio gentiliano del “fare” (dell’atto) col chiaro intento di “demetafisicizzarlo” legandolo all’agire fattuale degli uomini che si ha nell’ambito del concreto orizzonte mondano. Spirito, impegnandosi nell’ambito della problematica gnoseologica, giunse a risultati differenti da Gentile e Croce, distanziandosi anche dalla tesi sostenuta dal suo amico Calogero, che sviluppò questo programma in senso etico. Spirito, infatti, grazie ai suoi studi riuscì ad affermare una serie di precetti, tra cui la non inferiorità della conoscenza scientifica rispetto alla conoscenza filosofica; l’impossibilità di sopprimere la scienza nella filosofia e la necessità di stabilire tra loro un’organica collaborazione. Questa sua concezione, che egli stesso definì “attualismo costruttore”, insomma, aveva come scopo di fare “sul serio scienza che sia filosofia e filosofia che sia scienza” in un costante nesso dialettico. C'est grâce à la rencontre de Geert Van Bruaene, alors directeur du Cabinet Maldoror en l'Hôtel Ravenstein, que le jeune Marc Eemans a été intié à la poésie présurréaliste des «Chants de Maldoror» et c'est également alors qu'il entra en contact avec Camille Goemans et E.L.T. Mesens qui allaient bientôt devenir ses compagnons de

C'est grâce à la rencontre de Geert Van Bruaene, alors directeur du Cabinet Maldoror en l'Hôtel Ravenstein, que le jeune Marc Eemans a été intié à la poésie présurréaliste des «Chants de Maldoror» et c'est également alors qu'il entra en contact avec Camille Goemans et E.L.T. Mesens qui allaient bientôt devenir ses compagnons de Les dégagements de Régis Debray

Les dégagements de Régis Debray

Het is duidelijk dat we ons al een tijdje in een overgangsfase bevinden, een interregnum: de oude zekerheden van vorige eeuw zijn weggevallen, de opdeling van de wereld in ‘goeden’ – de NAVO, het vrije Westen, West-Europa, Amerika – en de ‘slechten’ – de communistische staten rond de USSR en China – is ongedaan gemaakt, en in de plaats daarvan is een ingewikkelde wereld met veel en tegenstrijdige krachten. China botst met Rusland, Amerika botst met iedereen, China eist een stuk van de markt in Afrika, Rusland zoekt toenadering met Europa, dat nochtans een veilige afstand wil bewaren. De globalisering van de economie – waarvan het einde nu ook al voorspeld wordt door Chinakenner Jacques Martain in De Tijd (06.03.2010) – zorgt ervoor dat nog meer dan vroeger de controle over de energiebronnen een, zoniet dé inzet wordt van de strijd tussen de grote spelers op de wereldmarkt.

Het is duidelijk dat we ons al een tijdje in een overgangsfase bevinden, een interregnum: de oude zekerheden van vorige eeuw zijn weggevallen, de opdeling van de wereld in ‘goeden’ – de NAVO, het vrije Westen, West-Europa, Amerika – en de ‘slechten’ – de communistische staten rond de USSR en China – is ongedaan gemaakt, en in de plaats daarvan is een ingewikkelde wereld met veel en tegenstrijdige krachten. China botst met Rusland, Amerika botst met iedereen, China eist een stuk van de markt in Afrika, Rusland zoekt toenadering met Europa, dat nochtans een veilige afstand wil bewaren. De globalisering van de economie – waarvan het einde nu ook al voorspeld wordt door Chinakenner Jacques Martain in De Tijd (06.03.2010) – zorgt ervoor dat nog meer dan vroeger de controle over de energiebronnen een, zoniet dé inzet wordt van de strijd tussen de grote spelers op de wereldmarkt.

Nella tradizione politica italiana la coniugazione dei termini popolo e nazione è stata un’eterna costante. La speciale idea di democrazia che si era fatta largo in epoca moderna non aveva nulla dell’oligarchismo parlamentarista di provenienza anglosassone e puritana. E neppure aveva nulla a che spartire con il millenarismo classista di Marx e con il suo elogio del progresso cosmopolita. Al contrario, almeno da Mazzini in poi, si ha da noi il convincimento che per democrazia debba intendersi la mobilitazione di tutto il popolo, oltre le classi e gli interessi, e il suo inserimento nel circuito decisionista attraverso il meccanismo delle appartenenze sociali entro la cornice nazionale. Come dire: il lavoro e la sua possibilità di uscire dalla gestione economica per entrare in quella politica. Il che significava la guida del popolo affidata alle sue aristocrazie politiche espresse dalla competenza tecnica. E in questo noi vediamo facilmente l’anticipazione di molto corporativismo, ad esempio nel senso di un Ugo Spirito. Il Sindacalismo Rivoluzionario nacque in questa prospettiva. E la storia del socialismo non marxista ne è la conferma. La mobilitazione morale, la promozione di una cultura politica popolare e la lotta contro il classismo furono tappe essenziali di quel movimento di liberazione delle energie davvero democratiche e davvero popolari che si presentò al crocevia storico del 1914 come il più vitale e il più attivo. Bloccato il socialismo riformista nelle sue derive fatalistiche, screditato quello massimalista e marxista dalla sua impotenza anche solo a concepire una via rivoluzionaria, in Italia gli unici versanti mobilitatori e innovativi, capaci di intendere la politica mondiale e le possibilità della storia, furono il Nazionalismo imperialista e il Sindacalismo Rivoluzionario.

Nella tradizione politica italiana la coniugazione dei termini popolo e nazione è stata un’eterna costante. La speciale idea di democrazia che si era fatta largo in epoca moderna non aveva nulla dell’oligarchismo parlamentarista di provenienza anglosassone e puritana. E neppure aveva nulla a che spartire con il millenarismo classista di Marx e con il suo elogio del progresso cosmopolita. Al contrario, almeno da Mazzini in poi, si ha da noi il convincimento che per democrazia debba intendersi la mobilitazione di tutto il popolo, oltre le classi e gli interessi, e il suo inserimento nel circuito decisionista attraverso il meccanismo delle appartenenze sociali entro la cornice nazionale. Come dire: il lavoro e la sua possibilità di uscire dalla gestione economica per entrare in quella politica. Il che significava la guida del popolo affidata alle sue aristocrazie politiche espresse dalla competenza tecnica. E in questo noi vediamo facilmente l’anticipazione di molto corporativismo, ad esempio nel senso di un Ugo Spirito. Il Sindacalismo Rivoluzionario nacque in questa prospettiva. E la storia del socialismo non marxista ne è la conferma. La mobilitazione morale, la promozione di una cultura politica popolare e la lotta contro il classismo furono tappe essenziali di quel movimento di liberazione delle energie davvero democratiche e davvero popolari che si presentò al crocevia storico del 1914 come il più vitale e il più attivo. Bloccato il socialismo riformista nelle sue derive fatalistiche, screditato quello massimalista e marxista dalla sua impotenza anche solo a concepire una via rivoluzionaria, in Italia gli unici versanti mobilitatori e innovativi, capaci di intendere la politica mondiale e le possibilità della storia, furono il Nazionalismo imperialista e il Sindacalismo Rivoluzionario. Fondé en 1937 par Jan Stachniuk, la revue et le mouvement Zadruga ont voulu, dans la Pologne catholique, exprimé et illustré une sensibilité païenne, ont perçu l'essentiel dans l'enraciment dynamique et évolutif dans une terre, dans la localisation précise des hommes et des peuples, localisation d'où s'élance un déploiement harmonieux et créatif. Cet enracinement/localisation constitue la culture proprement dite: les théories, idées, systèmes, principes qui ne reposent pas sur ce locus primordial relèvent de la non-culture, dont le père spirituel est Socrate. Les idéaux du socratisme sont vidés de toute concrétude et brisent l'élan de l'homo creans enraciné. Les grands systèmes religieux et/ou philosophiques (bouddhisme, islam, christianismes) relèvent de la non-culture.

Fondé en 1937 par Jan Stachniuk, la revue et le mouvement Zadruga ont voulu, dans la Pologne catholique, exprimé et illustré une sensibilité païenne, ont perçu l'essentiel dans l'enraciment dynamique et évolutif dans une terre, dans la localisation précise des hommes et des peuples, localisation d'où s'élance un déploiement harmonieux et créatif. Cet enracinement/localisation constitue la culture proprement dite: les théories, idées, systèmes, principes qui ne reposent pas sur ce locus primordial relèvent de la non-culture, dont le père spirituel est Socrate. Les idéaux du socratisme sont vidés de toute concrétude et brisent l'élan de l'homo creans enraciné. Les grands systèmes religieux et/ou philosophiques (bouddhisme, islam, christianismes) relèvent de la non-culture.

ma nessuno aveva osato tentare di chiarire fin dove era arrivata questa influenza. Anzi, la quasi totalità dei biografi, degli estimatori o dei denigratori di Evola, ha solamente utilizzato quanto lo stesso Evola ha detto a questo proposito, non riuscendo neanche a leggere le opere dello studioso tedesco-olandese e restando paghi di quanto ha scritto lo stesso Evola.

ma nessuno aveva osato tentare di chiarire fin dove era arrivata questa influenza. Anzi, la quasi totalità dei biografi, degli estimatori o dei denigratori di Evola, ha solamente utilizzato quanto lo stesso Evola ha detto a questo proposito, non riuscendo neanche a leggere le opere dello studioso tedesco-olandese e restando paghi di quanto ha scritto lo stesso Evola. C'est à travers l'analyse de l'évolution conjointe des forces militaires et des ressources économiques des principaux Etats que Paul Kennedy affirme inéluctable le déclin américain (2). Refusant ce primat de l'économique, William Pfaff met en exergue la pluralité des facteurs à l'œuvre dans la genèse de toute configuration historique et l'importance qu'il accorde au substrat culturel l'amène à rejeter l'historicisme linéaire de l'idéologie dominante: «Elles (les sociétés non occidentales) se trouvent ailleurs et sont les héritières d'un passé différent. Et il n'est pas totalement déraisonnable de penser qu'elles puissent avoir un avenir différent». A l'égard de l'histoire la plus immédiate, l'auteur, s'il évoque l'éventuelle responsabilité de l'Allemagne dans le déclenchement de la guerre civile européenne, ne s'en tient pas à la condamnation morale d'un fascisme a-temporel. Le second conflit mondial ne saurait s'expliquer par l'irruption du Malin dans le monde, et si césure il y a, c'est en 1914 que l'Europe, jusqu'alors robe sans coutures, se déchire. En 1917, débarquent les troupes américaines alors que la révolution bolchévique, "traumatisme politique" initial, met fin à l'homogénéité d'une société internationale longtemps eurocentrée. Le système Est-Ouest émerge (dialectique du bolchévisme et de l'anti-bolchévisme), le stalinisme et l'hitlérisme, incarnations de la révolution et de la contre-révolution, recourant aux formes et au symbolisme du système de guerre. Le phénomène totalitaire s'enracinant dans cette époque particulière, anti-fascisme et anti-communisme n'apportent aujourd'hui aucun cadre d'analyse satisfaisant (3).

C'est à travers l'analyse de l'évolution conjointe des forces militaires et des ressources économiques des principaux Etats que Paul Kennedy affirme inéluctable le déclin américain (2). Refusant ce primat de l'économique, William Pfaff met en exergue la pluralité des facteurs à l'œuvre dans la genèse de toute configuration historique et l'importance qu'il accorde au substrat culturel l'amène à rejeter l'historicisme linéaire de l'idéologie dominante: «Elles (les sociétés non occidentales) se trouvent ailleurs et sont les héritières d'un passé différent. Et il n'est pas totalement déraisonnable de penser qu'elles puissent avoir un avenir différent». A l'égard de l'histoire la plus immédiate, l'auteur, s'il évoque l'éventuelle responsabilité de l'Allemagne dans le déclenchement de la guerre civile européenne, ne s'en tient pas à la condamnation morale d'un fascisme a-temporel. Le second conflit mondial ne saurait s'expliquer par l'irruption du Malin dans le monde, et si césure il y a, c'est en 1914 que l'Europe, jusqu'alors robe sans coutures, se déchire. En 1917, débarquent les troupes américaines alors que la révolution bolchévique, "traumatisme politique" initial, met fin à l'homogénéité d'une société internationale longtemps eurocentrée. Le système Est-Ouest émerge (dialectique du bolchévisme et de l'anti-bolchévisme), le stalinisme et l'hitlérisme, incarnations de la révolution et de la contre-révolution, recourant aux formes et au symbolisme du système de guerre. Le phénomène totalitaire s'enracinant dans cette époque particulière, anti-fascisme et anti-communisme n'apportent aujourd'hui aucun cadre d'analyse satisfaisant (3). Dossier “Géopolitique”:

Dossier “Géopolitique”:

Tot slot nog een woordje uitleg van de maker hiervan:

Tot slot nog een woordje uitleg van de maker hiervan: